バックアップ頻度に悩んだら、次のように考えると良い。たとえば、「1週間前までのデータが壊れてしまった場合の復旧時間と機会損失」を計算するのだ。復旧するための作業を1時間あたり6000円×人として見積もり、データの消失によって影響を受ける機会損失が、高いか安いかを判断し、機会損失よりも復旧コストが安くなる期間でバックアップを行えばよいというわけだ。

極端な例だが、もし「1時間前のデータが壊れてしまうと会社が存続できない」と言う状況であれば、単に期間を区切ったバックアップではなく、より万全を目指す仕組みが必要だろう。しかし、ほとんどの中小零細規模企業の場合は、「週に1回」のバックアップしておけば事足りるケースが多いはずだ。

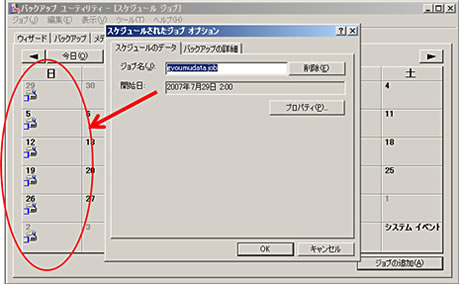

Windowsの「バックアップユーティリティ」で自動的にバックアップを取る設定が可能だ。この例では、7月29日の午前2時にバックアップを取った後、毎週日曜日の午前2時に継続的にバックアップを行う。

Windowsの「バックアップユーティリティ」で自動的にバックアップを取る設定が可能だ。この例では、7月29日の午前2時にバックアップを取った後、毎週日曜日の午前2時に継続的にバックアップを行う。

Windowsに標準で用意されている機能でも、バックアップは十分に行える。

Windows NTでは、テープドライブ以外にバックアップを取ることはできなかったが、Windows 2000以降はハードディスクにバックアップがとれるようになった。

もっとも10年以上の保存を視野に入れたバックアップであれば、ハードディスクよりもテープの方が向いている。保存性の良さはテープのメリットではあるのだが、バックアップ以外の用途には使えず、高価であるというデメリットもある。

現在は大容量のハードディスクが安価に入手できるので、中小零細企業でのバックアップ用途であれば、ハードディスクのほうがオススメだ。ただ、いくら可能とはいえ、重要なデータのバックアップを普段利用しているものと同じハードディスク装置に取ってはいけない。

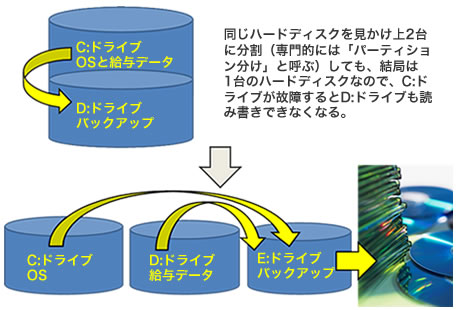

ハードディスクを分割(「パーティションを切る」などという)して、OSやアプリケーションとデータの領域に分けることはよく行われるが、物理的に一体のドライブ内部を分割していたとしても、ハードウェア自体が故障した場合の対策にはならないのだ。

1台のハードディスクの内部を2つ以上のドライブに分けた場合、物理的にディスクが壊れた場合、そのディスク上のドライブにはアクセスできなくなってしまう。バックアップを撮る場合は、外付けのハードディスクなどを2台購入してデータとバックアップは別々に保存する。また、バックアップデータは、定期的にDVD-Rなどに移して整理しておく。

1台のハードディスクの内部を2つ以上のドライブに分けた場合、物理的にディスクが壊れた場合、そのディスク上のドライブにはアクセスできなくなってしまう。バックアップを撮る場合は、外付けのハードディスクなどを2台購入してデータとバックアップは別々に保存する。また、バックアップデータは、定期的にDVD-Rなどに移して整理しておく。

バックアップしたデータは、復元の検証もしておくことが望ましい。例えば、いざというときのために消火器が常にオフィスにあったとしても、いざそれを使わなければいけない時になって「使い方が分からない」では意味がない。バックアップデータは、必ず元に戻せる(「リカバリ」できる)ように練習しておこう。万が一のために、手順をマニュアル化しておけば、なお心強い。