コラボレーション基盤を変えることで何が「嬉しい」か

Notesマイグレーションを成功させるためのユーザーの心構えとして、西田氏は逆説的に「今あるものをとにかく全部移行したいといったあいまいな動機なら、マイグレーションは考えない方がよい」と断言する。

Notesマイグレーションを行うにあたっては、現在Notes/Dominoで行っている業務内容を詳細に分析することが大前提である。分析の結果、それらの中から、何を切り捨て、何を残して、何を作り替えていくのかといった見極めは、当然のことながら、ユーザー自身が行わなければならない。これは、企業のコラボレーションスタイルの変革や、業務プロセスの刷新と切り離して考えることは不可能だ。

このような大規模な「働き方の変化」を実現するにあたっては、社長直属のプロジェクトによる推進や幹部の協力体制など、トップダウンによる意思の伝達やガバナンスの徹底ができるかどうかが、最終的な成否を分ける。さらには、コラボレーション基盤を変えることによって、何が嬉しいのか、何が便利になるのかを分かりやすく示すとともに、新しい技術を積極的に使おうとするユーザーを巻き込んで、その声を反映させることが現場の理解を進める。こうしたプロジェクトにおいて最悪である「現場対IT部門」の対立構図を避ける意味でも有効だという。

「大切なのは、自社にあるべきコラボレーション基盤の理想像を描くことであり、ベンダーの理想に乗ることではない。自社にとって何が必要かというぶれない軸を持った上で、価値があるならば、Notes/Dominoを残したまま、MOSSを導入するという判断も当然あるだろう」(西田氏)

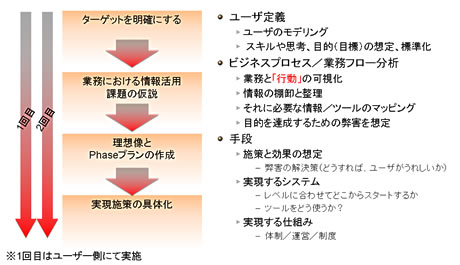

日本ユニシスが考える情報活用促進のプランニングプロセス

日本ユニシスが考える情報活用促進のプランニングプロセス

今後10年を見据えたコラボレーション基盤のあり方について、西田氏は、「ガバナンスが効いている前提で、必要なユーザーに対しては、彼らがルールに従って、比較的自由に自分たちが欲しい環境を作ったり、共有したりできる環境がベスト」と述べる。つまり、しっかりとコントロールが効いていながら、ユーザーはそのシステムを使うことに「自由」を感じられる環境。大切なのは、そのバランスである。日本ユニシスでは、.NET Migration Suiteによってそのようなプラットフォームを作ることが可能であると自信を覗かせる。