(第2回「日本の“良さ”をITに反映させてグローバル化に挑め」はこちらです)

クラウドの判断はCIOの重要な仕事

――IT環境の変化として、クラウドコンピューティング時代が到来しつつありますが、その中で最高情報責任者(CIO)はどのような役割を果たすべきなのでしょうか。

日高 クラウドを適用するかどうか判断するのは、CIOの重要な仕事です。その判断を的確に行うためには、クラウドという新しいIT環境が台頭してきた背景をとらえておく必要があると思います。

クラウドの本質はITのコモディティ化、ユーティリティ化にあると考えています。すなわち、データセンターに置かれるハードウェアをはじめとして、ネットワーク、ミドルウェア、さらに最近ではアプリケーションの一部もコモディティ化が進む傾向にあります。

ではコモディティ化が進むというのは、何を意味するのか。みんなが同じITを利用する格好になりますから、企業のビジネスという観点から言うと競争力の源泉ではなくなるわけです。したがって、コモディティ化が進む領域には、できるだけコストをかけないようにするというのが合理的判断となります。

ただ、ここで大事な視点は、ITのコモディティ化の動きだけではなく、ITを活用しているビジネスプロセスの観点から、クラウドを適用した方が得策なのかどうかを見極めることです。この見極めは、まさしくビジネス判断です。したがってCIOは、ITのコモディティ化の動きとともに、そうしたビジネス判断を行えるように、全社的なビジネスプロセスの改善に日々注力しておかなければなりません。

――現段階で、企業はクラウドを積極的に活用した方がよいとお考えですか。

日高 今お話ししたビジネス判断がきちんとなされていて、クラウドを適用した際のリスクアセスメントができているのであれば、活用できる可能性が高まっています。リスクアセスメントはさまざまな観点でとらえる必要がありますが、ITについて言えば、自社がやりたいことに対して満足できる機能があるか、その機能を自社で使いこなせるスキルがあるか、さらには既存の社内システムと整合性が取れるか、といった点を事前にチェックしておく必要があると思います。

イニシアチブ発揮の絶好の機会

――リスクアセスメントは大事ですよね。ただ、このところのクラウドブームの中では、リスクに対する論議がまだ少ないように感じますが……。

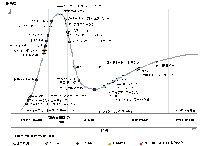

日高 確かにそういう風潮はあるかもしれませんね。私どもも、このところのクラウドブームは、“ハイプ(熱狂)”の状態にあるととらえています。仰る通り、リスクに対する認識がまだ浸透していない中で、ビジネスが急速に膨らんでいますからね。その意味では、ユーザーにとってもベンダーにとっても、今は少し危なっかしい時期にあるかもしれません。

そう考えると、クラウド化に向けたリスクをすべて“見える化”することもCIOの重要な仕事になってくるでしょうね。その過程で、もし不明確な部分があれば、少し様子を見るといった判断も、CIOとしてきちんと示す必要があると思います。