ボランティアは海外から招待したメンテナーの観光案内からホテルと会場への送迎、開催会場での参加者の誘導やトラブル対応など、文字通り早朝から夜遅くまで働き詰めた。スタジオブックマーク代表の伊藤正宏氏もフルスケジュールのボランティアで活躍した一人だ。

ボランティアとして活躍した伊藤正宏氏

ボランティアとして活躍した伊藤正宏氏

「開催の3カ月ほど前から、Linux Foundation Japanがボランティアを募集しているのを知り、すぐに参加を決めた。世界中から大勢のLinux開発者が来日する今回の会議は、彼らと交流する絶好のチャンスだ。スケジュールは非常にハードだったが、それ以上に楽しく貴重な経験だった。他のボランティアも同様の気持ちだったと思う」と伊藤氏はいう。

彼らの働きぶりに対しては、Jonathan Corbet氏も自身のブログの中で、「この初めて開催されたカンファレンスにおいて、全てがうまく運営されたことは特筆すべきことだ。日本の主催者が全ての参加者を歓迎し、上手に運営されたイベントでもてなした。Linux Foundationのスタッフは立派に仕事をこなした」と絶賛している。

また、JLS2009の開催中日の10月22日には、CE Linux Forum、カーネル読書会、TLUG、セキュアOSユーザ会など日本の関連コミュニティが主催するミーティングがこぞって開かれた。Torvalds氏をはじめとする海外の開発者たちも、それぞれにオフの時間を利用して参加し、意見交換を行うなど積極的に交流を深めた。

CELF BOF and Plenary 2009

CELF BOF and Plenary 2009

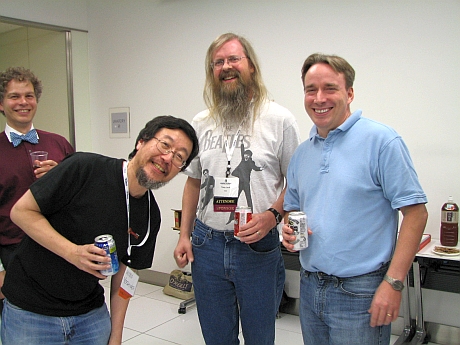

第100回カーネル読書会でのヒトコマ

第100回カーネル読書会でのヒトコマ

第100回カーネル読書会でのヒトコマ

第100回カーネル読書会でのヒトコマ

オープンソースをどう取り込んでいくかが日本の課題

Corbet氏は「JLSは大成功だった。東アジア地域の開発者が集まり、彼らの仕事をプレゼンし、その領域に詳しい人々と議論することのできる機会だった」という。

レポートの最後で彼は、「会談の間の質問は日本風に控え目だったが、廊下での議論は活気があった。JLSは開発コミュニティの成長と熱意を反映し、好調なスタートを切った。来年、Kernel Summitが開催されない中で再び成功を維持できるなら、JLSはおそらくLinuxの国際会議として『決定版』の1つになるだろう」と今後への期待を語っている。

一方で、海外からの参加者のブログでは、「非技術的な発表の割合が他のLinuxの会議より目立った」「伝道的な発表が多く、日本ではまだオープンソースが認められていない印象を受けた」という声も見受けられた。Linuxの利用がますます進んでいく中で、日本がこうした声をどうやって取り込んでいくかが今後に続くテーマなのかもしれない。