特集

- 松岡功の「今週の明言」

- デジタル岡目八目

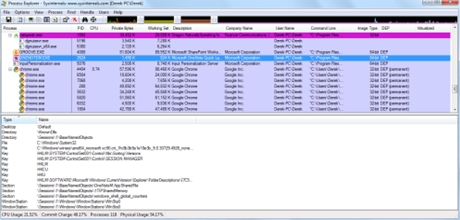

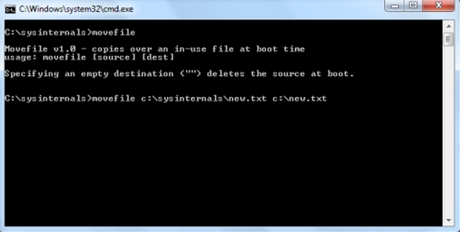

- 企業セキュリティの歩き方

- 松岡功の一言もの申す

- Linuxノウハウ

- 調査からひもとくDevSecOpsの現状と課題

- トップインタビュー

- 持続可能な地域社会を目指す「地域DX」

- デジタルジャーニーの歩き方

- デジタルが実現する新たな「健康経営」の実践

- 流通テック最前線

- 「GIGAスクール構想」で進化する教育現場

- PDF Report at ZDNET Japan

- 「働く」を変える、HRテックの今

- macOSを使いこなす

- デジタルで変わるスポーツの未来

- 中国ビジネス四方山話

- デジタルサイネージ広告の勝機

- かんばんを使って進捗管理

- D&Iで切り開く、企業の可能性

- カーボンニュートラル(脱炭素)

- CIOの「人起点」DXマニフェスト

- モバイル技術の次ステージ

- 先進企業が語る「DX組織論」

- 「Excel」ハウツー

- Ziddyちゃんの「私を社食に連れてって」

- DXで直面するカベを突破せよ

- AIが企業にもたらす変化

- In Depth

- デジタル資産を守る--サイバーセキュリティのベストプラクティス