運用管理の面では、マスタイメージを複数のXenClientに配信することで、IT部門の運用管理にかかる手間を減らすことができる。中央でバックアップをスケジュールで決めて定期的に取ることも可能であり、エンドユーザー任せでバックアップするよりも効果的な仕組みを構築することもできる。

新版のXenClient 2では、ハードウェア互換性が拡大しており、PCベンダー5社、53モデルに対応している。シトリックスの北瀬公彦氏(マーケティング本部プロダクトマーケティングマネージャー)によれば、前版に比べて「3倍以上のPCに対応」するという。前版ではIntelの「vPro」技術に対応していたが、新版では非vProにも対応している。グラフィックス対応機能も拡張しており、IntelとAMDのグラフィックスカード両方に対応している。OSもWindows 7(SP1)64ビット版とUbuntu 11.04に対応するようになっている。

中央管理サーバでVMを管理するコンポーネント「Synchronizer for XenClient」は、エンドユーザーやグループへのデスクトップを割り当てるとともに、バックアップや(一定期間アクセスしないマシンをロックする)リースタイムの管理も担う。XenClient 2にあわせてSynchronizer for XenClientも改良が加えられて「スケーラビリティが拡張されている」(北瀬氏)

XenClient 1では「開発やテストの環境で使う」ことを前提にしていたが、XenClient 2の場合、Synchronizer for XenClientのスケーラビリティを拡張する中で、XenClient端末5000台までサポートできるようになっている。バックアップ機能が正式版になるとともに、バックアップの性能も向上している。運用管理の面で改良が加えられることで、XenClient 2は「(業務部門で実ビジネスを展開する)本番環境の利用に耐えられる」(北瀬氏)ものになっていることを強調している。

XenClient 2はXenDesktopのEnterprise以上のエディションの一機能として提供される。評価キットのXenClient 2 Expressはシトリックスのウェブサイトから無料で入手できる。

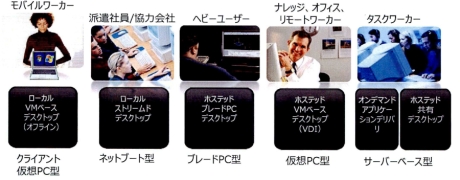

デスクトップ配信にはさまざまな種類がある

デスクトップ配信にはさまざまな種類がある

※クリックすると拡大画像が見られます

デバイス中心ではなくユーザー中心へ

シトリックスは今回の発表にあわせて、デスクトップ仮想化の全社展開を成功させるためのコンサルティングサービス「デスクトップ トランスフォーメーション アセスメント サービス」の提供を始めたことも発表している。

今回のサービスでは、大まかに分けて「ユースケース分析」と「デスクトップ仮想化要件分析」で構成される。ユースケース分析では、エンドユーザーが日常「どういう業務でどういうアプリケーションを使っているのか」(サービス本部本部長の藤野智宏氏)を調べ、どういったタイプのデスクトップ配信モデルが最適かを判断する。デスクトップ仮想化要件分析で、ビジネス上の重要度、導入の優先度や順番などを決めて、デスクトップ仮想化への移行ロードマップを策定することになる。

藤野氏によると「デスクトップ仮想化をパイロット導入したが失敗するケースがある」という。これは「ユースケース分析をしていないために、導入して使ってみると“こんなもの使えない”という事態」になっているのだ。

「デスクトップ仮想化は、ストレージの容量やCPUの数などを算出してから行うサーバ仮想化と同じアプローチをしているケースがあるが、これはうまくいかない。デスクトップ仮想化で重要なのはユーザー体験だ。われわれはMetaFrameを提供していた頃からユーザーの側に立った提案を行っている」(藤野氏)

藤野氏は「これまではデバイス中心の世界だった。デバイスと場所が制限され、複雑で分散したデスクトップを管理する必要があった」と既存のファットPCを中心とした環境に困難が伴っていたことを説明。その上でデスクトップ仮想化がもたらすメリットを「ユーザー中心の世界になる」としている。

仮想化されたデスクトップのVMを集中配信することでバーチャルのワークスタイルを実現できるとともに、セキュリティとコンプライアンスを簡素化できるという。デスクトップの運用コストを削減できるとともに、アプリケーションの管理も簡素化できるとしている。デスクトップ仮想化を導入することで、使用状況に応じたサービスを提供でき、セルフサービスによってサポートも簡素化できることを説明している。