業務改革において、ITはどのような役割を期待されているのか。どのような支援が可能なのか。

日立製作所は、2010年から情報システム部門のリーダーを招くワークショップを毎年開催している。製造、流通、電力、金融などを中心に、毎年8社15名程度が参加。ユーザーはお互いの悩みを共有し、ファシリテーターの日立とともに高いレベルで解決策を導き出そうと議論を重ねる。

吉村誠氏

「ユーザーの悩みには共通点がある」と語るのは、日立製作所 ソフトウェア本部 システム基盤ソリューション部 担当部長の吉村誠氏。2010年の第1回の企画・運営から参加するBPMの専門家だ。「使い道がばらばらのシステム」に課題を感じているユーザーが非常に多いという。

システムが分散し、膨張していくと、メンテナンスのコストが指数関数的に増えていく。吉村氏は「IT予算が豊富だった時代は、コストをかけてメンテナンスを続けられた。しかし今は、少ない予算でやっていかなければならない。メンテナンスの継続性を考えたとき、どういうやり方が一番いいのか。ユーザーの悩みはそこにある」と語る。

この問題の背景には、ビジネス環境の劇的な変化がある。レフコの調査によると、日本企業による国外企業の買収は2012年1月から11月の間で467件に上り、22年振りに過去最高を更新した。環境変化に対応するため、またはさらなる成長を目指して、グループ・組織再編や買収合併(M&A)に臨む企業が増えているのだ。

M&Aによって会社同士がつながるとき、情報システムの統合という課題も浮上してくる。このとき、経営者の最大の関心事は「会計システムだ」と吉村氏は言う。しかし、情報システム部門は財務会計システムを統合・連携させたからといって安心はできない。

「使い道がばらばらのシステム」がたくさん残されているからだ。

BPM実現の手段はSOA

こうした問題意識を受けて、2010年のワークショップではM&Aやグループ統合を果たした顧客のシステム統合事例を支援することで、そのアプローチを工程別にメニュー化したサービスの整備が現場のニーズとして高いと認識した。

統合の優先順位としては、基本的に会計システムから実現したい顧客がほとんどである。

「お客様システムの企画から要件定義、基本設計から詳細設計、構築にいたる工程別にSOA技術ミドルウェアを活用し、効率よくかつ失敗リスクを最小に進めていくサービスを考えた。それが、ミドルウェア活用ソリューションであり、2010年度活動の成果だ」と吉村氏は胸を張る。

一方、こうしたサービスを取り入れてはみたものの、その効果が、誰に、どのフェーズで、どのような形で現出してくるのか。それをパターン別に整理したのが、2012年の成果になった。このときの問題意識は、顧客から「効果はいつ出るのか。業務主管の効果だけなのか、アクターは誰か」と議論が進んだことから、今回は効果に着目して成果を出そうということになったのだという。

「目的はBPMの実現、手段はSOAだ」と吉村氏はいう。

ワークショップは3時間ほど。議論の後は懇親会でざっくばらんに交流する。

SOA基盤が生み出すビッグデータ

日立の取り組みでは、SOA基盤を通じてビジネスプロセスを「静的プロセス」と「動的プロセス」として可視化。データ活用のリソースとして、動的プロセスに着目している。

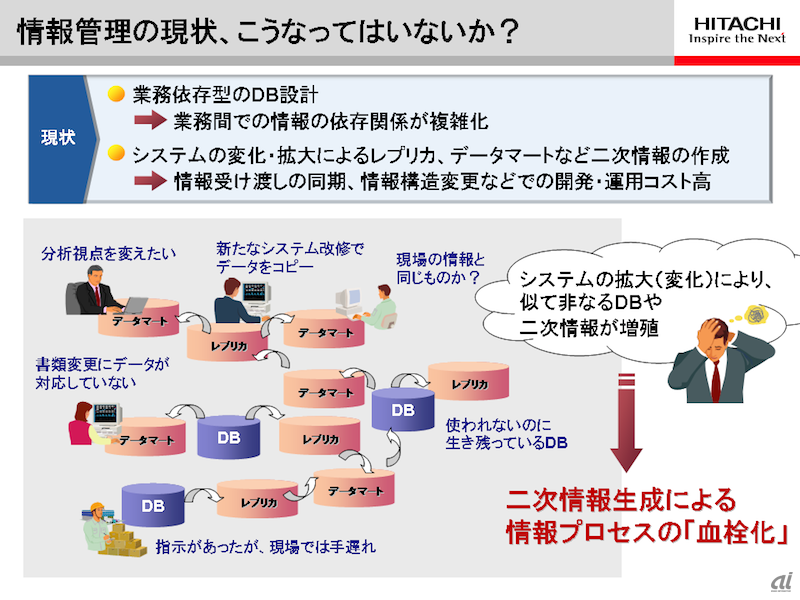

動的プロセスをリソースとして活用する場合、従来はさまざまな課題があった。吉村氏は「業務情報を複数のデータマートから取得し、ビジネスインテリジェンス(BI)ツールで分析しようとすると、いずれ二次情報の血栓化が進み、情報が肥大化していくことになる。また、リアルタイム性にも欠けてしまうところがある」と課題を整理する。

日立ではこの課題の重要性を2000年代中頃には認識していたが、「それを解決するためのテクノロジが揃っていなかった」(吉村氏)。しかし今は、ストリームデータ処理や分散処理技術が発達したことで、うまく解決できるようになってきたという。

動的プロセスが生成するデータを分析対象にすると、「それこそビッグデータになる」と吉村氏。大量のトランザクションデータ、従来保存してこなかったログデータ、M2Mのデータ、そして人が入力するさまざまなデータを抽出し、「分析対象にする仕掛けも必要になってきた」という。

SOA、クラウド、そしてビッグデータ活用へ

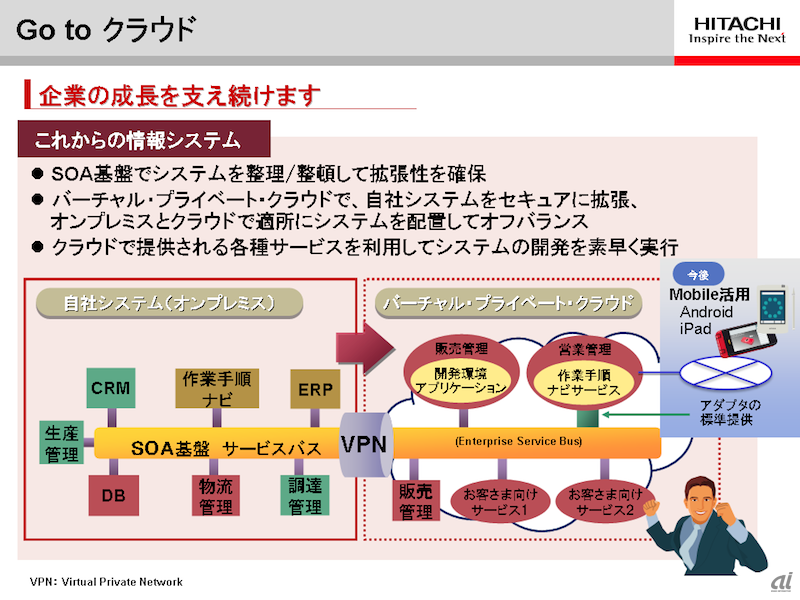

日立では今後、こうした取り組みをますますクラウド化させていきたい考えだ。そのためには、やはりSOA基盤が重要になるという。

「IT基盤をSOA化しておいた方が、クラウド内でのサービス追加、さらにはSaaSやPaaSも使いやすくなる。特にこれからはお客様自身が新しいサービスや業務を迅速に立ち上げていく必要がある。拡張か縮減か、新しく始めるのか、それともやめるのか。スピードをもって進める必要がある。そうした取り組みをオンプレミスベースで進めてもいいが、クラウドでやる方がリスクが小さい」(吉村氏)

吉村氏は「日立のアプリケーション開発環境は、効率の良さから始めて、SOA化が可能な製品へ、さらにはクラウド化しやすい製品へとつながる。そして最後にはビッグデータも扱えるようになる。ポイントソリューションではない」と述べ、「SOA化しておくとBPMも扱いやすくなる。ユーザーがどのタイミングから乗っても良いように作っているが、SOAからクラウド、そしてビッグデータの流れを踏んでもらう方が、結果として良い情報システムになるだろう」とコメントしている。

Keep up with ZDNet Japan

ZDNet JapanはFacebookページ、Twitter、RSS、Newsletter(メールマガジン)でも情報を配信しています。

SOA基盤の強みを生かしてクラウドへ

SOA基盤の強みを生かしてクラウドへ