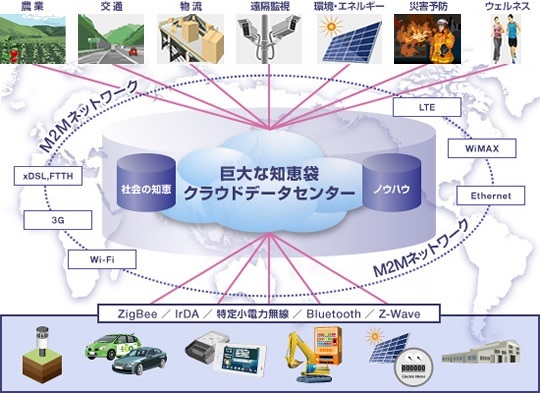

CONNEXIVEは、M2Mを具現化するため、クラウドサービスやパッケージとして、アプリケーションやシステム基盤などを提供するとともに、M2Mの導入を支援するコンサルティングサービスをはじめとするサポートサービスも用意している。

それらは、多様な業種や業態向けのM2M関連製品やサービスだけでなく、次世代のスマートシティ、スマートコミュニティなどへの発展も念頭に置いている。CONNEXIVEは、NECがM2M事業の拡大にあたり、その中核の要素と位置づけている。

「CONNEXIVEは、M2Mを具体化するための、さまざまな要素をワンストップで提供することができることに加え、各種の要素を統合することが可能なことも強み」(木村氏)だといえる。M2Mにより、いろいろなモノがつながる、その先には、多様性に富んだ世界が広がっており、さまざまなアプリケーションが生まれる可能性が大きくなる。

同社は、幅広いアプリケーションが開発しやすいAPIを備えており、「さまざまなモノがつながりやすくなる技術基盤を整えることにつながる標準化活動にも積極的」(木村氏)だ。

NECは無論、M2Mを海外でも展開する。「顧客のなかには、国内と同様のサービスを海外でも実現したいとの志向もあり、グローバル対応が求められる。この場合、ネットワークがいっそう重要になり、われわれはキャリアと連携し回線調達に関して、ユーザーの肩代わりをすることも必要になる。デバイスから通信やセンサ機能をつないで、回線からクラウド環境までをワンストップで実現していく」(木村氏)

データから、有意のものを取り出す

M2Mの事業展開は「ニーズがより顕在化したところから取り組む」方針で、引き合いが多いのは、産業機械の遠隔監視などだ。あるいは、単純な遠隔監視に留まらず、そこから発せられる情報を、営業や製造現場に活用するというような需要もある。それから、M2Mを活用したxEMS (エネルギーマネジメントシステム)にも取り組んでおり、家庭向け蓄電池やビル管理などに生かしていく方針だ。

今後の課題は、依然として手つかずのデータだという。「産業分野では実はデータは機械側にすでにたまっている。従来、機械が故障した場合、保守要員が現場を訪れ手作業でデータを収集していたわけだが、このオフライン作業をオンライン化し、容易に閲覧できるようにすることが、とっかかりになる。既存の蓄積されているデータをクラウド化して生かすことから始める。今後は従来、取得できていなかったデータを集めてそれらを組み合わせ、効率的に活用することが課題となる。やみくもに何でも集めればいいわけではない。さらに、ブレークスルーが必要になる。

膨大なデータから、いかに有意のものを取り出すか。「ここが正にNECが貢献でき る要点だ」と木村氏は語る。

「データをまず機器側でスクリーニングできるかが鍵となり、そこをインテリジェント化して、意味のある情報をすくいあげることが要点の1つだ。上がってきた情報も、それだけでは価値にはつながらないので、それをスクリーニングやフィルタリングするわけで、NECのさまざまな技術を効果的に活用させられる分野」からだという。

NECの目指すM2Mの世界