富士通研究所は9月16日、モバイル網と国際網といったデータ欠落や遅延などの特性が異なる通信網を含む広域網(WAN)に適用可能な高速化技術を開発、WANで従来の2倍の速度向上を実現したと発表した。

従来のWAN高速化技術は、WANの両端に一対の高速化装置を設置することが多く、WAN内に特性の異なる通信網が含まれる状況を考慮しておらず、WANによっては最大の性能が引き出せない場合があった。

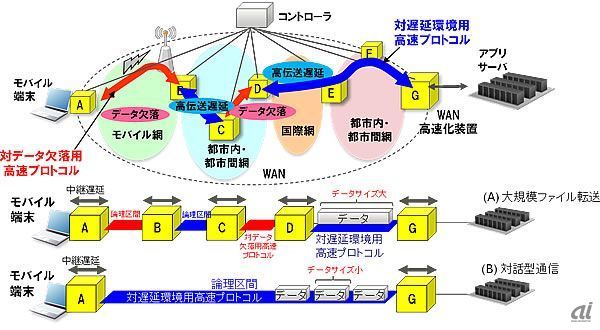

今回開発した技術では、WANの中に高速化装置を分散配置し、各装置間のネットワーク特性に応じて、コントローラが最も適した通信プロトコル、その適用区間を自動選択し、WANの中にある端末やアプリケーションサーバ間の高速化効果を最大化できるという。分散したWAN高速化装置を制御する手順は以下の通り。

- 特性の異なるネットワークごとに高速プロトコルを選択できるようにWAN高速化装置をネットワークの境界上に分散配置

- 各WAN高速化装置では、プロトコルを変換するのに要する中継遅延時間、各装置間のネットワーク特性、通信先のアプリケーションを示すポート番号や中継するデータのモニタリングで推定した、通信アプリケーションが転送するデータサイズをコントローラに送付

- コントローラは、装置間のネットワーク特性から推定される各高速プロトコルの通信性能を算出。中継遅延時間、算出した通信性能から推定データサイズを転送するのに要する時間が最小となるような最適な論理区間と、その区間に適用する高速プロトコルを決定する

これにより、例えば、大規模ファイル転送では各装置での中継遅延はファイルを転送する時間に比べ無視できる程度なので各装置間のスループットを上げるように区間数を多くする。一方、対話型通信では各装置での中継遅延の和が小さくなるように、一部のWAN高速化装置を無効にして区間数を減らす。

分散型WAN高速化技術(富士通研提供)

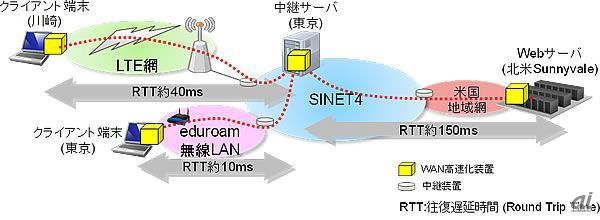

富士通研究所では、この技術をソフトウェアに実装し、国立情報学研究所(NII)と共同で、NIIが運用している学術情報ネットワーク「SINET4」や同じくNIIが運用する無線LANサービス「eduroam」を利用して評価検証を実施。日本北米間の通信で通信アプリケーションや各装置間の通信環境の品質に応じ、最適な高速プロトコル、適用区間を動的に決定することを確認した。

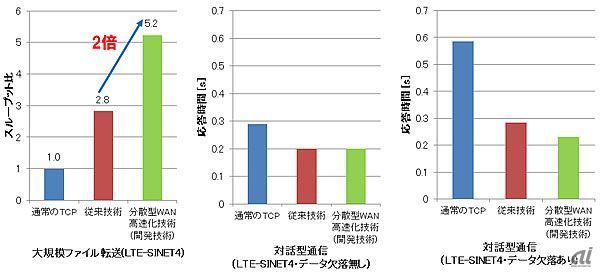

モバイル端末を利用して国内から海外のクラウドサービスを利用した場合に、ファイル転送では複数の区間分けになるよう選択し、従来のWAN高速化技術に比べて約2倍の高速化を、対話型通信でデータ欠落がない場合は、従来技術と同じ区間分けが選択され、性能劣化しないデータ転送を実現したという。

対話型通信でデータ欠落が多い場合は複数の区間分けになるように選択し、クライアント端末になるべく近いWAN高速化装置から再送できるようにすることで従来技術より短い時間でのデータを転送できると説明する。

SINET4を利用した評価検証(富士通研提供)

高速化の効果(富士通研提供)

今回の技術でリアルタイム性への対応や高画質化などで、今後増加が見込まれる通信トラフィックに対して、効率的にネットワーク帯域を利用できる通信インフラが構築できるとしている。

富士通研究所では、開発した分散型のWAN高速化技術の2015年度中の実用化を目指している。通信機器の機能を仮想化する技術である“NFV(Network Functions Virtualization)”に適用することで、ファイアウォール、キャッシュ、負荷分散(ロードバランサ)といった通信機能と連携し、よりきめ細かい通信サービスが提供可能になることから、NFV上での実現方式の検討を進めていくという。