本連載「松岡功の『今週の明言』」では毎週、ICT業界のキーパーソンたちが記者会見やイベントなどで明言した言葉をいくつか取り上げ、その意味や背景などを解説している。

今回は、富士通研究所の村瀬有一 主管研究員と、トレンドマイクロの染谷征良 上級セキュリティエバンジェリストの発言を紹介する。

「空中に指先で文字入力ができるデバイスの開発に成功した」 (富士通研究所 村瀬有一 主管研究員)

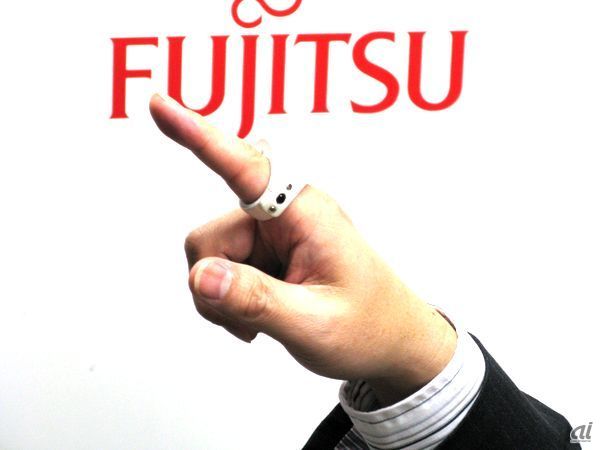

富士通研究所が先頃、手書き入力機能とNFC(近距離無線通信)タグリーダーを備えた指輪型のウェアラブルデバイスを開発したと発表した。同社ヒューマンセントリックコンピューティング研究所の主管研究員である村瀬氏の冒頭の発言は、その発表会見で、新デバイスの最大の特徴について語ったものである。

富士通研究所 村瀬有一 主管研究員

新デバイスは、工場などの作業現場での利用を想定したもので、数字や漢字などを空中で手書きしたり、NFCタグリーダーでのアプリ起動、ヘッドマウントディスプレイと連動したハンズフリーの情報表示など、現場作業の手を止めることなく効率的に情報操作できるという。

富士通研究所が開発した「指輪型ウェアラブルデバイス」

技術的な最大の特徴は、村瀬氏の冒頭の発言にある「空中での手書き文字入力」にある。新デバイスに搭載したモーションセンサーの情報から、空中で手書きする指先の運動成分を抽出し、その軌跡を使って手書き文字を入力・認識する技術を開発。現場作業でよく行われる数字入力に関しては、入力のための訓練をすることなく約95%の認識率を達成したとしている。

ただ、空中で文字を書く場合、文字を構成する線と書き出しまでの移動とを区別する必要がある。これをボタンで操作すると煩雑になるため、一筆書きで文字入力する方式を採用した。一般に、一筆書きではペンやタッチの手書き入力よりも認識率が低下し、軌跡を認識せずにメモとしてそのままの残すと、文字の各部位がつながってしまうため、読みにくくなる問題が生じる。

そこで今回、一筆書きの軌跡から文字として不要な連結部分を自動的に認識して、軌跡データを補正する技術を開発。これにより、文字の視認性やテキスト変換の認識率を向上させることが可能になったという。

同社は2014年2月、タッチとジェスチャで作業現場を支援するグローブ型ウェアラブルデバイスについて技術発表している。今回の指輪型デバイスはこのコンセプトを継承しながら、指先に装着してさまざまな機器の入力操作が可能なものとして10g以下の軽量化を実現した形だ。同社では今後、実際の現場で操作性などの検証を行い、2015年度中の実用化を目指す構えだ。

指輪型デバイスが注目されるのは、ウェアラブルな入力デバイスとして用途が広がる可能性があることだ。この点について村瀬氏は、「さまざまな用途に使える可能性はあるが、当社としてはまず作業現場をしっかり支援できるように、さらに技術を磨いていきたい」と語った。