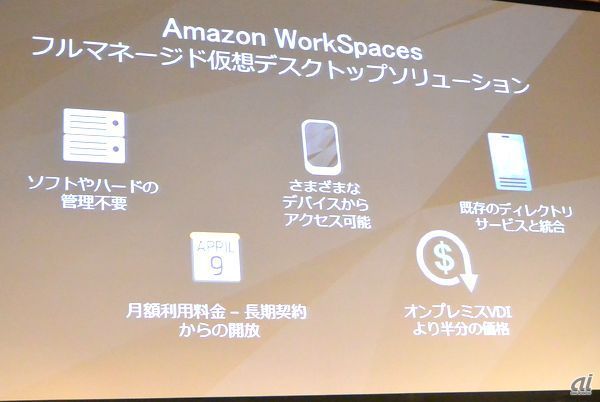

同様の足かせは、「デスクトップでも似たような状況が続いている」と指摘。フルマネージド型のデスクトップソリューション「Amazon WorkSpace」を紹介した。

6つ目に紹介されたのは、「継続的な変化」。2006年から始まったAmazon EC2は、現在でもサービス拡充、新機能提供が続いている。Amazon EC2のインスタンス対応も進化し、「Amazon EC2 Container Service(ECS)」はDockerコンテナサービスをサポートした。それ以外にもAmazon EC2をDevOps環境構築にも適用した。

さらに、2014年11月に米ラスベガスで開催した年次イベント「AWS re:Invent」で発表したイベントトリブンでのコンピューティングサービス「Amazon Lambda」を紹介した。これは、ストレージへの画像のアップロードといったイベントを検知して、コードを自動実行させるもの。イベントとして受け付けるのは、AWSが2013年に発表したCEP(複合イベント処理)に近い機能を提供する「Amazon Kinesis」、ストレージサービスである「Amazon S3」、NoSQLデータベースの「Amazon DynamoDB」の3種類だ。

例えば、S3を利用するPOS(販売時点管理)ベースの在庫管理システムにおいて、商品の出庫といったイベントがあった場合にそれを検知し、自動的に在庫補充アプリケーションを稼働させるといったことが可能になる。

通常、こうした機能を実装するためには、S3での商品の出庫などのイベントを検知するための監視サーバを立てる必要がある。AWSベースで運用している場合も、通常は監視のためのEC2サーバを立ち上げる必要がある。この場合、EC2を立て、しかも監視するためには常時稼働させる必要があり、ユーザーにとってコスト負担になる。

一方、Lambdaではサーバが不要、OS、言語のインストール、設定の必要がなく、Node.jsによりクラウド上で実行される。イベントを検知した時のみ稼働するため、従来のサーバ稼働コストがかからなくなる。また、インフラ側がイベントを自動生成するため、ミスが減るというメリットもある。

7つ目は「クラウド移行はゼロイチではない」。既存のオンプレミス環境とAWSが混在する、ハイブリッドITを通過点と位置づける、オンプレミス環境からの移行については、移行の際に利用できるサービス群を多数用意している。

また、クラウドを利用する際の懸念材料としてセキュリティがあるが、「クラウドを導入することで、むしろセキュリティ意識が高まる。いつ、誰が、どのデータにアクセスしたのかきちんと記録を残すことができるので、むしろクラウド環境の方が安全な場合もある」とし、心配は無用だと強調した。

8つ目は「顧客やパートナーがAWSクラウドにオールイン」。100%クラウドを選択し、成功した例としてNETFLIX、ワークスアプリケーションズなどを紹介した。ユーザーだけでなく、AWSを使ってサービスを提供するISV(独立系ソフトウェアベンダー)が増加し、「AWSへのオールインワンが普通のことになっている」とアピールした。