ガイドラインは検討項目と参考ひな形の2つで構成され、ポイントを「データの内容と利用条件」「対価と権利の帰属」「保証と対応責任」の3つに分けて構成している。

ガイドラインで言及されている、データの内容と利用条件をデータ取引の際に確認する必要性について、データ提供者は意に反するデータ利用を防止するため、データ受領者は必要なデータを当然チェックすべきであると説明。安定的なデータの取引を継続させるために、データの提供方法や仕様を特定する必要があるとした。

対価と権利の帰属の項目では、支払い条件やデータの権利の帰属先を定め、権利の帰属パターンを整理し、支払い条件の類型をまとめている。

保証と対応責任の項目では、データ提供者が自身の責任範囲を制限し受領者による目的外利用や漏えいなどを防止し、データ利用などに関する紛争責任の所在を明確にすることを挙げた。

データ受領者も同様に、データの管理や取扱条件を確認し、データ利用に基づく紛争時の対応責任の所在を確認することを推奨している。

このガイドラインは経産省で公開されており、現在、意見を募集中という。8月にこれらの意見を取りまとめたうえ、反映して公表される予定だ。

経済産業省では、データ活⽤を促進するの実証事業として2月に「先端課題に対応したベンチャー事業化支援等事業(データ利活用促進支援事業)」を募集。委託先として企業間データの連携を促進しているデータエクスチェンジコンソーシアムとデータを利用したビジネス創出のためのワークショップに関する実績を持つ構造計画研究所を採択した。

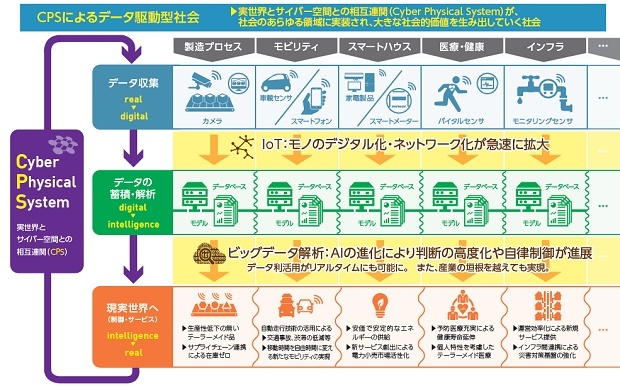

また、協議会の動きをうけて開催した産業構造審議会 商務流通情報分科会配下の情報経済⼩委員会で議論された、実世界とサイバー空間でのデータ連携が社会のあらゆる領域に実装され、価値を生み出していくという概念「Cyber Physical System(CPS)」を推進し、データ駆動型社会の実現を加速させるという。

このため、組織や分野間で新たなビジネスモデルの創出を目指す「CPS協議会(仮称)」をこの秋に⽴ち上げ、先進事例や動向共有、企業マッチングなど環境整備を継続するとした。これにより、データ駆動型イノベーション創出戦略協議会はこの第6回で終結すると発表した。

(経済産業省 提供)