IDC Japanは8月25日、国内非構造化データ向けストレージシステムのユーザー調査の結果を発表した。近年、非構造化データの大容量化、種類の多様化、個数の増加などにより、非構造化データ向けのストレージ容量が急激に増加しているという。特に、クラウドやモバイル、ソーシャルなど「第3のプラットフォーム」の台頭によって急増しているデータやコンテンツは、非構造化データが主体であり、今後の非構造化データの増加をけん引する要因と説明する。

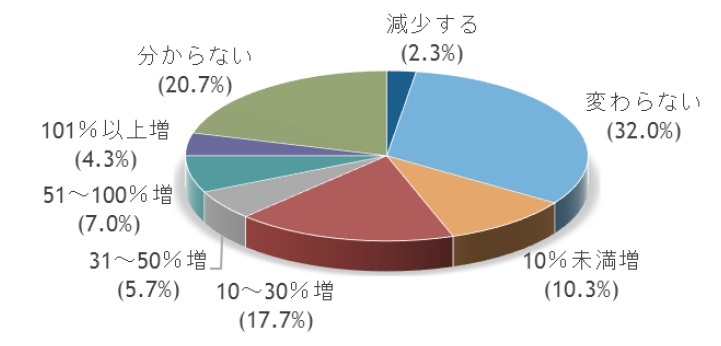

調査では、回答者が所属する組織で保有、管理している非構造化データ向けストレージの総容量の2年後の増減見込みは、「変わらない」が32.0%となっており、次いで「10~30%増」が17.7%とした。また、31%以上の増加を見込む回答が、合わせて17.0%と、従業員規模が大きいとその割合はさらに高くなるという。

IDCは、非構造化データ向けストレージにおいて、既存の投資パターンを踏襲した投資を継続することは投資や運用管理コストの増加につながると指摘。アーキテクチャやソフトウェア定義ストレージ(Software-Defined Storage:SDS)、オブジェクトストレージ、ハイブリッドクラウドといったものを積極的に採用し、横断的な分析ニーズにも対応可能なデータの一元管理基盤により、ビジネス価値の創出に直結するストレージインフラを構築することが重要と提言している。

こうした新しい技術の導入によって、高い拡張性を実現することで容量面での課題を解決するとともに、運用管理の効率化、データの冗長性の確保、投資の削減といった導入効果のほか、ハードウェアベンダーロックインの回避といった導入効果も得られているとした。

非構造化データ向けストレージ容量、2年後の見込み(IDC提供)