IT部門のストラテジマップ

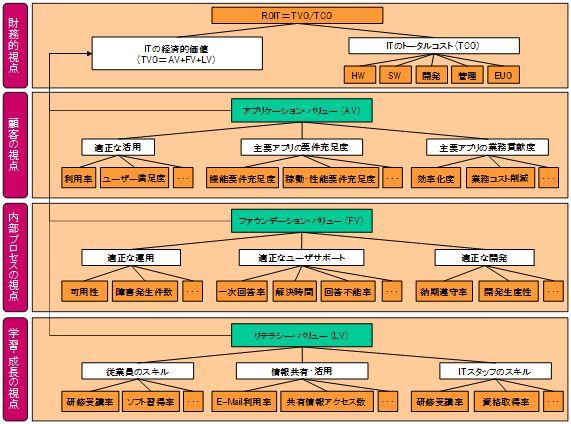

IT部門ではどのようなKPIを設定し、どのようなストラテジマップを策定すればよいのでしょうか。その例を図1に示します。

IT部門における財務の視点とは、どれ程の費用でどれ程の経済価値を生み出したかで評価できるため、TVO(トータルバリュー)をTCO(トータルコスト)で除した値を、IT部門の総合評価、すなわち、ITが企業にもたらすリターン(ROIT:Return on IT)と定義することができます。

顧客の視点は、IT部門においてはユーザーの視点と言い換えることもでき、直接利用するアプリケーションがユーザーに提供している価値を評価します。情報システムを利用するユーザーが必要とする要求を満たし、適正に活用され、業務に貢献しているかどうかが重要な評価事項です。具体的には、アプリケーションの活用度と満足度、性能要件の充足度、業務の効率化の度合いなどがKPIとなります。

図1.IT部門のストラテジマップの例 (出典:ITR)

内部プロセスの視点は、まさにIT部門内のプロセスの視点であり、IT部門がアプリケーションをユーザーに提供するための基盤となる運用、ユーザーサポート、開発などのプロセスの適正さが評価事項となります。具体的には、可用性、障害発生件数、ヘルプデスクの応答時間、開発における納期遵守率などがKPIとなります。

学習と成長の視点は、ユーザー部門の情報リテラシーとIT部門のスキルが評価事項となります。また、電子メールや全社イントラネットといった基本的な情報共有の仕組みが適正に活用されているかどうかも評価の対象となるでしょう。具体的には、ユーザー部門におけるIT関連研修の受講者数、オフィスソフトの習得率、電子メール利用率、IT部門スタッフの資格取得率などがKPIとなります。

ここで示したようなストラテジマップのKPIを、すべて定量的に捕捉できるIT部門は非常に少ないでしょう。理想のストラテジマップを描くことができたとしても、現実に個々のKPIを測定できなければ、まさに絵に描いた餅に終わってしまいます。したがって、最初の段階では、少ない労力で収集できる評価項目を中心にストラテジマップを策定し、徐々に内容を充実させていくことが現実的な進め方となるでしょう。

今後、IT部門の説明責任(アカウンタビリティ)が、重要性を増すことは必至といえます。自らを高めていくことのできる組織は、自らを的確に評価できることが最低限の条件であることを念頭に置き、自己評価の取り組みを推進することが推奨されます。

- 内山 悟志

- アイ・ティ・アール 代表取締役/プリンシパル・アナリスト

- 大手外資系企業の情報システム部門などを経て、1989年からデータクエスト・ジャパンでIT分野のシニア・アナリストとして国内外の主要ベンダーの戦略策定に参画。1994年に情報技術研究所(現アイ・ティ・アール)を設立し、代表取締役に就任。現在は、大手ユーザー企業のIT戦略立案のアドバイスおよびコンサルティングを提供する。最近の分析レポートに「2015年に注目すべき10のIT戦略テーマ― テクノロジの大転換の先を見据えて」「会議改革はなぜ進まないのか― 効率化の追求を超えて会議そのもの意義を再考する」などがある。