「クラウド事業者は現在、クラウドサービスを差異化する要因として、可用性だけでなく性能のSLA(Service Level Agreement)に目が向いている。メニューに応じて、ストレージ性能をSLAで担保できるようになってきた」。

ネットアップのソリッドファイアー事業部は6月24日、米NetAppが2月に買収した米SolidFireのストレージ製品「NetApp SolidFire」について会見し、製品の特徴や最新動向を解説した。

NetApp SolidFireの外観

NetApp SolidFireは、x86系CPUやSAS接続SSD(Solid State Drive)といった汎用のPCサーバを用いつつ、ソフトウェアによって高機能化を図ったSAN(iSCSI)接続のオールフラッシュストレージだ。スケールアウト、ボリューム単位のQoS(Quality of Service)、クラウド運用ソフトとの親和性(REST API)、インライン重複排除などの特徴を持つ。

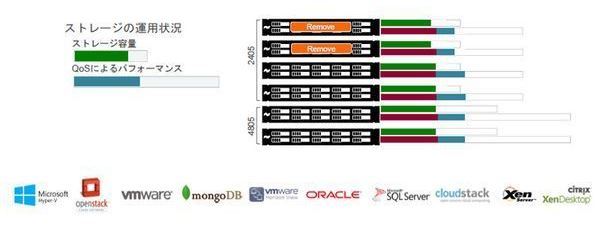

スケールアウトについては、1Uラックマウント大のストレージノード(SSD×10台搭載)を最小4台から最大100台まで増設し、容量と性能をリニアに拡張できる。こうして共有ストレージプールを形成する。ここから、テナントやアプリケーションに対してストレージボリュームを切り出す。ボリューム単位で、容量と最低保証性能(I/O毎秒)を指定できる。

台数を増やすスケールアウトによって容量と性能を拡張できる。ノードの増設時や切り離し時にはデータをノード間で移動させて負荷を均質化する

こうした特徴を備えることから、主にクラウド事業者がNetApp SolidFireを使っているという。クラウド事業の拡大に合わせて、PCサーバだけでなくストレージも増強できる上に、クラウド事業で必要になるストレージ性能のSLAを実現できるからだ。SLAを松竹梅のようにティアリング(階層化)すれば、用途に合わせてストレージメニューのラインアップを構成できる。

クラウド運用ソフトによる運用の自動化が図れるように、ウェブAPI(REST API)を介して運用できるようにしている。ストレージの初期設定を含め、あらゆる設定をREST APIで行える。これにより、ストレージの動的なプロビジョニングや動的な切り離し、個々のボリュームの作成とQoSの設定といった運用作業を自動化できる。

6月にはOS新版でVMware VVolに対応

6月6日には、ストレージOSも最新版「NetApp SolidFire Element OS 9」に更新した。OS新版のハイライトは、米VMwareの標準APIで、VM(仮想マシン)単位でストレージボリュームを使い分けられるようにする「VMware vSphere Virtual Volumes」(VVol)に対応した。VVolを介してVMごとにボリュームを作成し、それぞれのVMが必要とするQoSを設定できるようにした。

ストレージOSの刷新に合わせて、ストレージの最新モデル「SF19210」も発表した。モデル名の19210は、1.92TバイトのSSD(10個)を搭載し、10万I/O毎秒の性能を持つことを意味している。従来モデルの「2405」(240Gバイト×10、5万I/O毎秒)、「4805」(480Gバイト×10、5万I/O毎秒)、「9605」(960Gバイト×10、5万I/O毎秒)と比べて、容量と性能をそれぞれ高めたハイエンドモデルに位置する。