一方、Qumuにとっても日本およびアジア地域に向けて本格的にビジネス展開したいという思惑があった。ブイキューブと提携したのは、ソフトウェアの内容がうまくかみ合ったのとともに、ブイキューブの日本での実績およびアジア地域のビジネス基盤を評価したからだ。

今回の提携を踏まえて、間下氏は会見で次のように語った。

「米国には優れたソリューションを生み出すベンダーが次々と登場しているが、アジア地域へのビジネス展開に二の足を踏んでいるところが少なくない。そうしたベンダーとソリューション内容がかみ合えば、アジア地域にビジネス基盤を持つ当社がパートナーになって共にビジネスを広げられる。当社としてもそういう機会を積極的につくっていきたい」

このコメントに、「アジアでナンバーワン」を掲げる間下氏の強い意欲がうかがえた。ちなみに、今回ブイキューブが担いだQumuのビデオコンテンツ管理ソフトは、シンガポールの金融会社が受注第1号に決まっているそうだ。ブイキューブのアジアビジネスがどこまで広がるか、注目しておきたい。

「“HRテック”が注目されているが、人事の課題は昔から変わっていない」 (日本オラクル 津留崎厚徳 HCMソリューション部長)

日本オラクルの津留崎厚徳 HCMソリューション部長

日本オラクルが先ごろ、「HR(Human Resource)テック」への取り組みに関する記者説明会を開いた。同社クラウド・アプリケーション事業統括ソリューション・プロダクト本部HCMソリューション部長の津留崎氏の冒頭の発言は、その会見で、HRテックと人事の課題におけるギャップを指摘したものである。

津留崎氏は会見で開口一番、「HRテックが進展すると、例えば、社員の代わりにAI(人工知能)が採用面接を行うようになるといった話を耳にするが、人事の課題は昔から変わっていない」と切り出した。冒頭の発言はこのコメントから取ったものである。

HRテックは「人事×テクノロジ」、すなわち人事管理に最新のITを活用することである。オラクルの説明では、「ITの力により、人材にまつわるあらゆる情報へのリアルタイムなアクセスと、人事業務プロセスの統合・清流化を実現する」ことであり、かつ「企画立案、配置、育成といった意思決定を支援し、企業の戦略目標の達成と持続的成長に貢献すること」だとしている。

同氏によると、オラクルの説明が長いのには理由がある。それは、昔から変わっていない人事の課題を解消するための方策を挙げているからだという。

では、オラクルの説明の裏返しになる「昔から変わっていない人事の課題」とはどのようなものか。同氏は「人事にまつわる情報は機密性が高いうえ、例えば、採用なら採用課、異動なら人事企画課、研修なら能力開発課、育成なら現場部門といったように、業務ごとに担当部署が分かれていることから、情報がそれぞれで閉じてしまっているのが多くの企業の現状だ」と指摘した。

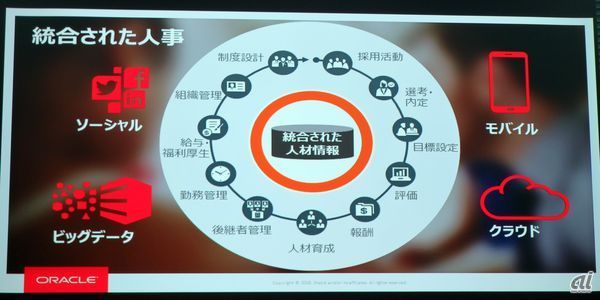

ならば、どのようなHRテックの取り組みが理想なのか。同氏によると、オラクルが目指しているHRテックは図に示したように、「採用活動から始まる人事のライフサイクルに対し、統合された人材情報を一元管理することによって、それぞれの業務プロセスにおいてこれまでなかったようなアプローチを図ること」だという。ソーシャルやモバイル、ビッグデータ、クラウドといった最新ITは、それを実現するための道具立てである。この図はHRテックを一目で表したものとして参考になりそうだ。

オラクルが目指すHRテック

ただ、筆者のこだわりの疑問を挙げておくと、なぜ「HC(Human Capital)テック」でなく「HRテック」なのか。人事管理ソリューションはかつて「HRM」と呼ばれていたが、今はオラクルをはじめ大半のベンダーが「HCM」(MはManagement)を採用している。端的に言えば、HRが「人材」なのに対し、HCは「人財」を意味する。一字違いだが、そこには人事管理における根本的な考え方の違いがある。

そんな思いから、津留崎氏に聞いてみたところ、ユーザー企業ではHRという言葉を使っているケースがまだまだ多いという。ただ、「オラクルが命名するとしたらHCを採用する」とも。言葉遊びをするつもりはないが、「人財」に込められた意味はHRテックでも生かしてもらいたいものである。