自動運転の実現に向けて、自動運転に関するAIなどの能力強化と、自動運転に利用されるデータの効率的拡充の2つの方向を強化する。

自動運転のデータ戦略の方向として、

(1)人工知能(AI)能力向上に向けた走行映像データベースの整備

(2)自動運転に係るデータの効率的拡充による信頼性向上のためのダイナミックマップの整備

(3)ダイナミックマップを含む大量・リアルタイムデータ流通を可能とする情報通信インフラの整備

を進める。

情報通信インフラでは、2020年に向けて5Gの本格的サービスの実現が期待されている。自動運転では、車両と外部との間で、多量かつリアルタイムのデータ転送が可能となる情報通信インフラの整備が必要となり、5Gなどの無線システムを活用した自動運転の実用化、普及に向けた検討が本格化している。

<自動運転能力強化の方向、データ戦略の方向> 出所:データ活用基盤・課題解決分科会 第3回道路交通ワーキングチーム 3.9

自動運転の普及に向けた環境整備の検討も進められている。国土交通省は3月29日、自動運転戦略本部(第2回)を開催し、自動ハンドル操作に関する技術基準、自動車へのハッキング対策や、自動運転車の公道実証実験を可能とする措置、自動運転車の事故時の賠償ルール、高齢者事故対策などの検討を進めている。

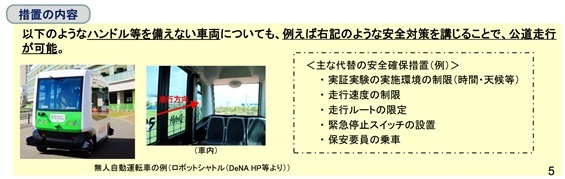

自動運転車の公道実証実験を可能とする措置(道路運送車両の保安基準関係)では、無人自動走行による移動サービスに係る公道実証を実現するため、この2月に、代替の安全確保措置が講じられることを条件に、 ハンドル・アクセル・ブレーキペダルなどを備えない自動運転車の公道走行を可能とする措置を講じている。

<自動運転車の公道実証実験を可能とする措置の内容> 出所:国土交通省 自動運転戦略本部 2017.3.29

自動運転の実現にあたって、交通事故被害者の保護が論点の一つとなっており、現行の自動車損害賠償保障法の損害賠償責任について、有識者による研究会(「自動運転における損害賠償責任に関する研究会」)において検討を進めている。

レベル4以上においては、ドライバーは運転に関与しないことから、

・自動車所有者などが従来どおりの「運行供用者」としての責任を負担することが妥当か。

・自動車メーカーなどは、システムの欠陥などによる交通事故の損害にどのような責任を負担すべきか。

・データの誤謬、通信遮断、サイバー攻撃によるハッキングなどによる事故について、どのように考えるか。

といった自動運転における課題への対応について検討が進められている。

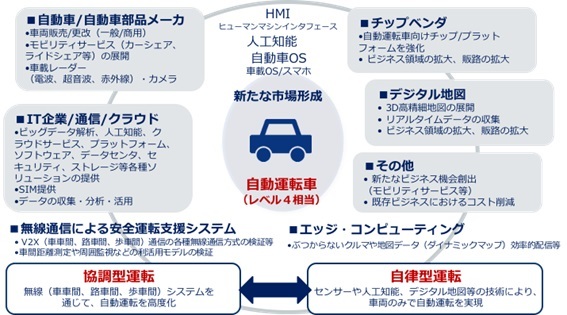

自動運転の普及によって、人手不足や移動弱者の解消、物流の効率化、さらには、自動運転から収集されるデータの活用などによる新しいビジネスモデルの創出など、さまざまな可能性が期待される。これまで、日本は世界の自動車産業をリードしてきたが、自動運転の進展に伴い大きく産業モデル構造が変化し、ハードウェアからソフトウェアやプラットフォームへシフトする。つまり、IT事業者の参入が容易になり、新たなエコシステムも形成されるようになるだろう。

自動運転による事業参入とエコシステム 筆者作成

その一方で、自動運転のハッキング対策や損害賠償への対応など、課題も山積しており、法制度や規制緩和などの環境を中長期的に整備していく必要がある。

2020年の東京五輪・パラリンピック開催という節目は、日本の自動車産業やIT産業、さらには規制緩和や標準化などの政策を提言する上での絶好の機会となる。世界の中の日本の自動車産業、関連するIT産業のこれからを占う上でもこの数年は重要な位置づけとなるだろう。

- 林 雅之

- 国際大学GLOCOM客員研究員(NTTコミュニケーションズ勤務)。NTTコミュニケーションズで、事業計画、外資系企業や公共機関の営業、市場開発などの業務を担当。政府のクラウドおよび情報通信政策関連案件の担当を経て、2011年6月よりクラウドサービスの開発企画、マーケティング、広報・宣伝に従事。一般社団法人クラウド利用促進機構(CUPA) アドバイザー。著書多数。