この件で思い出されるのが、DVDからブルーレイへのメディアシフトが、VHSからDVDの時ほどうまくいかなかったことだ。

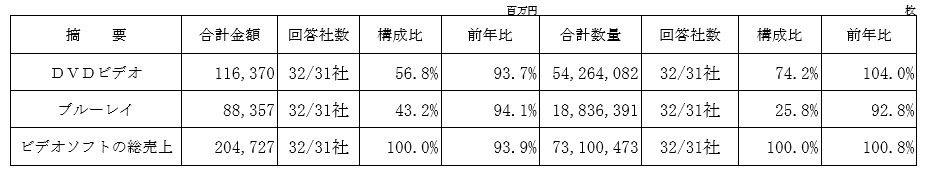

セル・レンタルDVDの年間売上がVHSのそれを超えるまでには、DVD発売開始(1996年)から5年しかかからなかったが、ブルーレイは発売(2006年)から10年経ってもDVDに追いつけていない(2016年のDVD売り上げ1164億円に対し、ブルーレイは884億円/すべて日本映像ソフト協会による)。

「80%の一般人」にとって、DVD→ブルーレイの画質向上は、印象の上では「誤差範囲」でしかなかったのだ。もちろん、カセットがディスクになったような形状変化のインパクトがなかったことは大きい。が、観たい映画を探しにTSUTAYAへ行っても、ブルーレイ版がなければ躊躇(ちゅうちょ)なくDVD版を借りる人が大半――という状況は、何かを表してはいないか。

家庭用ゲーム機のWii UがWiiほど売れなかった理由や、PS3がPS2ほど売れなかった理由も、然り。「80%の一般人」にとっては、グラフィックや処理能力の向上が「誤差範囲」にしか見えなかった可能性は高い。

無論、事実は違う。映像の画素数もゲーム機の性能も格段にアップしている。しかし「80%の一般人」にとってそのスペック差は、ITエリートたちにとっての「iPhone6sとiPhone7のスペック差」と同じくらい、インパクトに欠けるものだった。

ということは今や、「80%の一般人」がプロダクトを新しく買う、もしくは買い換える動機は、デザインしかない。もはや消費者は、誤差範囲にしか見えないテクノロジの進化だけにカネを払わない。

かつて人が何かのプロダクトを買い換える理由は「現行機が故障したから」、もしくは「現行機の不満を解消するほど新機種のスペックが上がったから」だった。

しかし製品の品質向上が進み、スペックアップが「誤差範囲」としか受け取られない今、買い換える理由は「もっとカッコいいものが出たから」以外にないのだ。

「カッコいい」はビジネスを動かす。下記リンクはプロダクトの外装というよりUXやUIに関するトピックだが、IT企業がデザインに力を入れる事例は少なくない。