今、xTechというワードがさまざまな場所で見聞きされるようになった。現在最も有名なのは、xの部分にFinanceを当てはめたFinTechだろう。しかしこの造語が最近種類を増やし続けている。農業(Agriculture)、教育(Education)、人材(Human resource)などで「Tech」と結びつける言葉が出てくるようになり、食物(Food)、衣料(fashion)などにも応用されつつある。

ただし、こうした言葉の多くは、一体、従来の技術トレンドとどう違うのかは、はっきりしていない。FinTechで有名なのは、ブロックチェーンだが、この技術は、金融関係の企業のみで使われるものではない。また「AgriTech」では、ドローンを飛ばして肥料散布をしたり、ハウスにセンサを設置して生育環境のデータを分析するといったことが事例として挙げられている。

要するに、これまでになかった技術によって、既存のビジネスに大きな変革が期待されると、「xTechによるビジネス変革」などと言われ、注目されているということなのだろう。

しかし、インターネットの登場などに代表されるように、これまでも、従来存在しなかった技術によって、ビジネスの変革は起きてきた。にもかかわらず、今現在、新技術のビジネス応用を、あらためて「xTech」などと呼称する背景には、何があるのだろう。

こうした疑問に対して、「背景などない、一過性のバズワードだ」とする人も少なくない。もちろん、その可能性は十分にある。ただ、IT分野のバズワードが、「大化け」することがある。その代表が「クラウド」だ。かつてクラウドはバズワードとして扱われ、エンタープライズ分野での適用は限定的だとされていた。現在の状況を考えれば、その見方は的を外したといっていいだろう。

そこで、「xTechバズワード説」はいったん横に置いて、大化けの可能性を探ってみようと考え、あるxTech関連イベントの関係者に話を聞いた。

「潜在的起業家」を支援するStartup Hub Tokyo

東京丸の内の「TOKYO創業ステーション」内に設置されている「Startup Hub Tokyo」でIT系のユニークなイベントが開催されている。「xTechイノベーション」というもので、2017年9月までの間、数回に分けて FinTech、AgriTech、HRTech、EdTechなど代表的なxTech分野の専門家の講演、懇親会などを行う。

Startup Hub Tokyoは、東京都が運営する創業支援拠点で、事業プランがまだ作成できていない「潜在的起業家」、または起業を考え始めた段階の人に、専門家がさまざまなアドバイスを行ってくれる施設である。

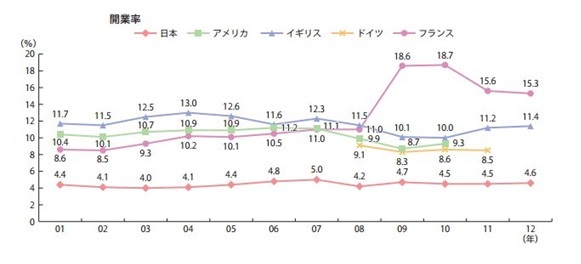

ある年の新たに事業所を開設した数を、既存の事業所数で割った数値をその年の開業率というが、中小企業白書によると日本の場合、2001年から2012年まで、この数値はおよそ5%程度だ。これは、米国、フランス、ドイツ、イギリスなどの先進国と比較しても、かなり低い数値だ。

各国の開業率(中小企業白書より)

この数値を上げる方策としては、まず、自ら事業計画を練り、事前調査や資金調達までやり遂げられる起業家予備軍の前の段階、つまり、アイデアや意欲はあるが、「どうすれば起業できるのかが分からない」という段階の人を起業予備軍にまで引き上げることが考えられる。こうした起業家のすそ野を広げようと、さまざまな取り組みを行っているのがStartup Hub Tokyoである。

同施設では、さまざまな個別の相談対応やワークスペースの提供などを行っているが、同時に起業家に役立つイベントも積極的に開催している。

Startup Hub Tokyo 運営統括マネージャーの小野 修氏は、次のように話す。

「イベントは、年間で350以上を計画しています。毎日1つは何らかのイベントを開催している計算です。2017年1月末にオープンして以来、約4カ月が経過していますが、5月22日段階で総来館者数は約14,000人、2017年度中に4万人に達する勢いです。相談件数やメンバー登録者、イベント参加者も順調に伸びています」

「xTechに着目する起業初心者は多い」と語る小野 修氏

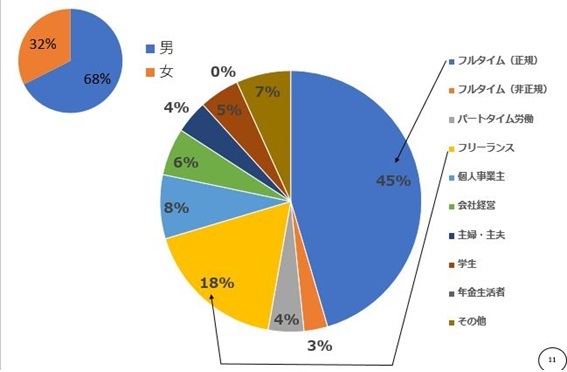

来館者の属性としては、フルタイムで正規社員として働く人が約半数を占め、「起業を迷っている」「起業は決意しているが時期は未定」という人が同じく約半数。事業計画については、「考えたことがない」「考えているが未着手」という人が約6割となっている。

Startup Hub Tokyoの利用者属性(提供:Startup Hub Tokyo)