つながりすぎた私たち、発信しすぎた私たち、共有しすぎた私たち

夏目漱石の『草枕』(明治39年)の冒頭は、誰もが知っている有名な書き出しである。「山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」。

“ゆらぎ”を排除した一貫性や“あいだ”を無視した平明性は、他者との関係や自己との対話において柔軟性を欠いた「こわばり」を生む。私たちは常に安定的な恒常性を夢見つつも、決して地に脚を着けることができない、宙吊り状態の中で右往左往を繰り返すしかない。

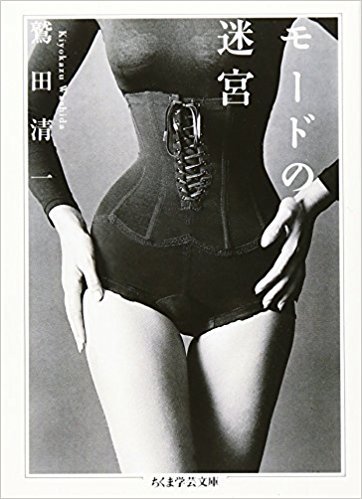

こうした人間のいかんともしがたい特性を、哲学者の鷲田清一氏は名著『モードの迷宮』(ちくま学芸文庫)の中で以下のように表現している。

わたしたちは、<過少>から<過剰>へと、あるいは逆に<過剰>から<過少>へと、たえず駆り立てられながら、そのどちらの極点にもとどまることができないものらしい。

同じように、わたしたちには、あまりに大きな音もあまりに小さな音も、どちらもよく聞こえない。多すぎる光のなかでも少なすぎる光のなかでも、遠くに離れすぎても近くに寄りすぎても、ものは見えない。長すぎる話も短すぎる話も、うまく理解できない。

このように、二つの深淵にはさまれ、たえず一方の極へと押しやられながら、行き着くことができないまま反対の極に向かって押しもどされ、結局はその中間に漂うしかない

ファッションから文学、映画に至るまであらゆるカルチャーを網羅し、80年代に独自の地位を築き上げた雑誌『マリ・クレール』に1987年から1988年にかけて連載された論考をまとめた鷲田清一氏の『モードの迷宮』(ちくま学芸文庫)。身体と衣服との関係を哲学的視座から考究した名著

さて、今回の本題である。情報の<過剰>に翻弄されつつ生きる現代の私たちは、いま、どんな右往左往を繰り返しているだろうか……? もちろん人によって捉え方の違いはあるだろうが、インターネット第1四半世紀の私たちは総じてソーシャルメディアなどを媒介に<過剰>につながり、<過剰>に発信し、あらゆるものを<過剰>に共有してきた。そして、つながりすぎた結果として人間関係に煩わされ、発信しすぎた結果として誰かの意見に憤り、自らの発言の炎上におびえ、共有しすぎた結果としてプライバシーの喪失とアイデンティティーの動揺に悩まされている。