漱石と寅彦に通底する「科学観」と「芸術観」

夏目漱石は慶応3年(1867年)1月5日、江戸は牛込馬場下横丁(現在の東京都新宿区喜久井町)に夏目直克と千枝の五男として生まれた。本名を金之助という。翌年1歳のときに塩原昌之助とやすの養子となり、長年にわたる愛憎と金銭にまつわるゴタゴタの末にようやく夏目家に復籍したのが21歳。

東京帝国大学を卒業後、愛媛や熊本で教師をつとめ、2年間の英国留学を挟んだ後、やがて母校の東京帝国大学に教職を得た。38歳のときに発表した『吾輩は猫である』が評判となり、その翌年『坊っちゃん』『草枕』『二百十日』を立て続けに執筆。40歳で東京帝国大学の教員を辞して朝日新聞社に入社し、新聞小説として前期三部作、後期三部作など数多くの作品を同紙に連載する。死去により絶筆となった『明暗』が188回で未完のまま終了するまで、その旺盛な創作活動は続いた。享年49、作家生活はわずかに十年余りである。

今年2017年は漱石生誕150年にあたり、9月24日に「新宿区立漱石山房記念館」が開館した。同館が建つ早稲田南町七番地は、彼が職業作家として執筆に専念する決意を固めた40歳のときに移り住んだ最後の住居があった場所である。晩年(というにはあまりにも早過ぎる死ではあったが……)を過ごしたこの家は「漱石山房」と呼ばれ、面会日として定められた木曜日の午後は漱石の友人知人が三々五々集まることから「木曜会」と称された。

※新宿区立漱石山房記念館HP

かつての「漱石山房」跡である早稲田南町七番地に建つ「新宿区立漱石山房記念館」。同館は夏目漱石生誕150年を記念して今年9月24日に開館した。1階には漱石の書斎が再現されている

「新宿区立漱石山房記念館」には漱石の人間関係について詳しく解説したパネルが掲示されている。無二の親友でありながら結核を病み夭折した俳人の正岡子規を筆頭に(ちなみに子規も今年が生誕150年である)、第一高等中学校時代の同期で後に南満州鉄道株式会社の総裁となった中村是好、ロンドン留学時に同じ下宿に住み交流を持った物理化学者の池田菊苗、東京帝国大学時代の漱石の教え子で遺書「厳頭之感」を残して華厳の滝から身を投げた藤村操などなど……、漱石の一生に関わった人物を数え上げればきりがないのだが、やはり夏目漱石という人物を象徴するのはその多彩な弟子たちであろう。熊本の第五高等学校における教え子であった寺田寅彦、東京帝国大学での教え子としては小宮豊隆、阿部能成、鈴木三重吉、ほかにも森田草平、内田百間、芥川龍之介……、漱石のもとには数多くの才気煥発な若者たちが始終出入りしていた。

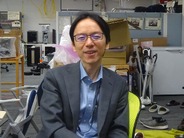

話の枕がだいぶ長くなってしまったが、今回取り上げたいのは、漱石門下の中でもひときわ異彩を放つ経歴の持ち主として知られる物理学者の寺田寅彦である。寅彦は明治11年(1878年)に生まれ、上述した通り熊本の第五高等学校で英語教師だった漱石の授業を受けており、俳句への強い関心から漱石が主宰する俳句のグループにも学生メンバーとして参加している。

東京帝国大学理科大学物理学科に進み、漱石が没した大正5年、同校において教授となった。木曜会に参加する漱石門弟の中でも最古参の一人であり、科学者を本業としながら俳人、エッセイストとして優れた文筆家でもあった寅彦に、師匠である漱石も一目置いていたようだ。

科学「的」ではない視座から科学を芸術「的」に把捉すること

その寺田寅彦の随筆の中に『科学者と芸術家』(岩波文庫『寺田寅彦随筆集 第一巻』所収)という短い一編がある。本来、人間を文系と理系に安易に弁別すること自体にあまり意味があるようには思えないものの、目新しいテクノロジが日々世間を賑わす昨今のような状況においては、とかく技術開発の根幹に直接携わることができるいわゆる理系の人々が時代の牽引者として注目を集めやすい。

事実、現在アーティストとして活躍する人たちの中にはテクノロジに精通した理系の人材が目立ち、逆に、文系の人々の中にはテクノロジがもたらす未来のヴィジョンを独自の視点から眺望できる論者があまりにも少ない。結果として先端的な科学は前衛的な芸術の“十分条件”ではないまでも、“必要条件”ではあり、大雑把な印象として芸術家≒科学者とくらいの時勢/時流にはなっているような気がする。

物理学者であると同時に俳人、随筆家としても数多くの作品を残した寺田寅彦のエッセイ集。小宮豊隆による編集で全5冊。人文科学と自然科学の垣根を超えた寅彦の統合的視点が凝集されている