ソフォスは2月1日、中堅・中小企業向けエンドポイントセキュリティソフトウェアの新製品「Sophos Intercept X 2.0」を発表した。深層学習技術によるマルウェア対策などの機能を搭載する。

同社は、1985年に法人専業のウイルス対策ソフトベンダーとして英国で設立され、2011年に統合脅威管理(UTM)ベンダーのドイツのAstaroを買収して、ネットワークセキュリティ分野にも進出した。顧客企業は約2万6000社(日本は約4000社)で、国内ではLinux向けウイルス対策ソフト製品の導入実績も多い。

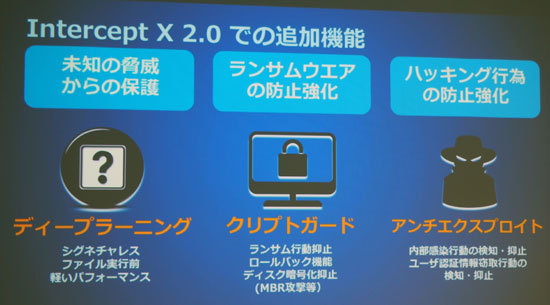

新製品は、マルウェア対策や脆弱性悪用攻撃対策、ランサムウェア対策、インシデント調査・レポート機能(同社は「簡易EDR」と呼称)を備える。今回はバージョン 2にあたり、新たに深層学習技術を用いたマルウェア対策機能を搭載したことで、同社は「次世代型」のエンドポイントセキュリティ製品に位置付けている。

「Sophos Intercept X 2.0」の機能概要

技術ソリューション部長の佐々木潤世氏は、「次世代型」エンドポイントセキュリティの特徴について、人工知能(AI)型のマルウェア検知、エクスプロイト(脆弱性悪用などの攻撃手法)対策、エンドポイントでの検知・対応(EDR)といった機能を備えるものと解説する。

近年は新興ベンダーを中心に、エンドポイントでのマルウェア検知にAIを活用する「次世代型」を掲げた製品の市場投入が相次ぐ。これらの製品では、マルウェア検知に定義ファイルを使わず、各社独自のノウハウに基づくAIのアルゴリズムを使って、マルウェアと疑われる不正プログラムや関連性のある動作を捉える。佐々木氏は他社製品との違いについて、アルゴリズムの開発に機械学習ではなく深層学習を用いた点を挙げる。

ソフォスは、2017年2月に米Invinceを買収し、同社の深層学習を用いたマルウェア検出技術を今回の新製品に取り入れたという。佐々木によれば、Invince時代の深層学習ではアルゴリズム開発のベースとなる学習データにVirusTotalの情報を採用していたが、ソフォスでは買収後に、同社が創業当時から保有する数億件の不正プログラムのサンプルを学習データに追加することで、アルゴリズムの精度を向上させているという。

佐々木氏は、多くの他社製品が採用する機械学習では、学習データを増やすことでアルゴリズムの精度を向上できるものの、データ量が増えるにつれて学習効率が低下するほか、アルゴリズムの調整に高度な知見を持つ人間による作業が必要となることが課題だと指摘する。一方、深層学習では人間の脳神経系を模したニューラルネットワークの仕組みによって、学習データ量が増えても学習効率を維持でき、アルゴリズムの開発で属人性を低減できるメリットがあると話す。

ただ、少なくとも現時点でマルウェア検出を目的としたアルゴリズムの開発手法の違いが、実際のユーザー環境における検出精度の差異に大きく影響するとの指摘は見当たらない。

AI型マルウェア検出は機械学習が主流で深層学習の採用はまだ少ない。現時点でこの違いがユーザー環境での効果に直結する様相はあまり見えず、今後の製品技術の動向で差異が明らかになってくるかもしれない

この点について佐々木氏は、「一般的に現在の定義ファイルで検出できるマルウェア検出は6割程度とされる。定義ファイルでは難しい残りのマルウェア検出にAIを活用するというのが次世代型の位置付けであり、当社としては定義ファイルを利用する従来型製品と次世代型製品の併用を推奨している」と話す。同氏は将来的に、次世代型製品でのマルウェア検出が主流になれば、製品開発の面では深層学習の方が適していると見ている。