「ENIAC開発から100年後の2046年を見据えて活動していく」

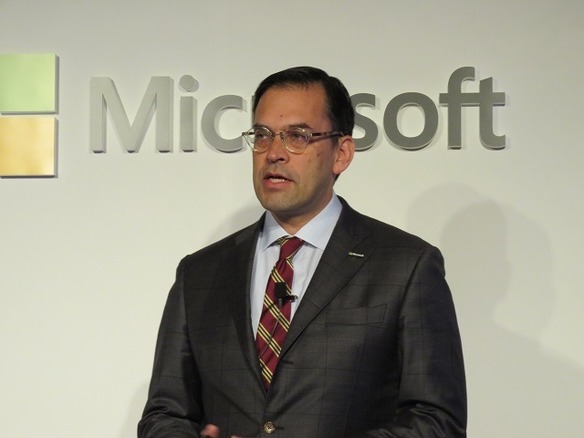

(日本ユニシス 羽田昭裕 総合技術研究所長)

日本ユニシスの羽田昭裕 総合技術研究所長

日本ユニシスが先頃、研究開発の成果をメディア向けに紹介する説明会と展示会を本社内で開催した。同社グループの研究開発拠点である日本ユニシス総合技術研究所の所長を務める羽田氏の冒頭の発言は、その説明会で、2006年に設立された同研究所の最大の眼目について語ったものである。

ENIAC(エニアック)は、同社のルーツである米Univacが1946年に開発した「世界最初のコンピュータ」(羽田氏)とされる。総合技術研究所はその100年後の2046年を見据えて活動しているというから、長期にわたる想像力が求められる。羽田氏はこのENIACをめぐって次のような話を披露してくれた。

「ENIACが世に登場する前は、機械を使って計算する人のことを“コンピュート”と呼んでいた。ENIACが出てきて計算機が“コンピュータ”と呼ばれるようになった。つまり、呼び名が人から機械へ変わった。果たして2046年には何がどう呼ばれるようになっているか……」

筆者もIT分野で長年にわたって取材活動を行ってきたが、この話は初めて聞いた。そういえば、AppleのiPadのテレビCMで、iPadを使っている少年が母親に「コンピュータで何をしているの?」と聞かれて、「コンピュータって何?」と聞き返していたシーンが頭に浮かんだ。

同研究所が今回披露したのは、図2に示した11の領域。AIやIoT、量子コンピュータなどの研究成果を、研究者自らが紹介していた。

図2:日本ユニシス総合技術研究所が披露した研究成果

羽田氏の説明会での話で、ENIACとともに、もう一つ印象深かった見解があった。何でも同研究所における活動の中で、最近、次のような変化を感じているらしい。

「例えば、OSやデータベース、ユーザーインターフェースなど、これまでの研究テーマは全てコンピュータサイエンスの流儀に則って取り組んでいればよかった。だが、最近脚光を浴びている人工知能(AI)や量子計算などはその流儀に必ずしも基づいておらず、設計やマネジメントの仕方が確立されていない。これからはそうした技術がどんどん時代をリードするようになっていくだろうが、どうすれば本当にうまく利用できるか、手探りの状態がしばらく続くかもしれない」(図3参照)

これは研究者の本音だろう。その意味では、研究者も正念場を迎えているという印象を強く感じた。

図3:羽田氏が語った最近の研究開発における変化