セキュリティ人材の不足が叫ばれて久しい。経済産業省が2016年6月に公開した「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」では、2020年にはセキュリティ人材の需要数に対し、19.3万人が不足すると予測している。

「2020年に五輪が開催される日本は、残念ながらサイバー攻撃の標的になることは間違いない。そのときに、セキュリティ人材が少なくても攻撃に対応するためには『自動化』が不可欠だ。ログやパケット、エンドポイント情報を単一基盤で統合的に管理し、迅速な対策が講じられること。そうしたソリューションをRSAは提供できる」

こう語るのは、米RSAでグローバルセールスを統括するシニアバイスプレジデントのTed Kamionek(テッド・カミオネク)氏だ。同氏は「かねてから日本では、暗号ライブラリの『RSA BSAFE』などを中心にビジネスを展開してきた。しかし、過去10年でわれわれの製品ラインは大幅に変化している」と説明する。

RSAは現在、「サイバーインシデント管理」「サードパーティまでを包括したガバナンスの徹底」「データプライバシーリスク」「デジタル ビジネス レジリエンス」の4領域にフォーカスし、各領域で製品やサービスの拡充に努めている。中でも日本で注目されているのは、セキュリティ情報イベント管理(Security information and event Management:SIEM)ソフトウェアの「RSA NetWitness Platform」だという。

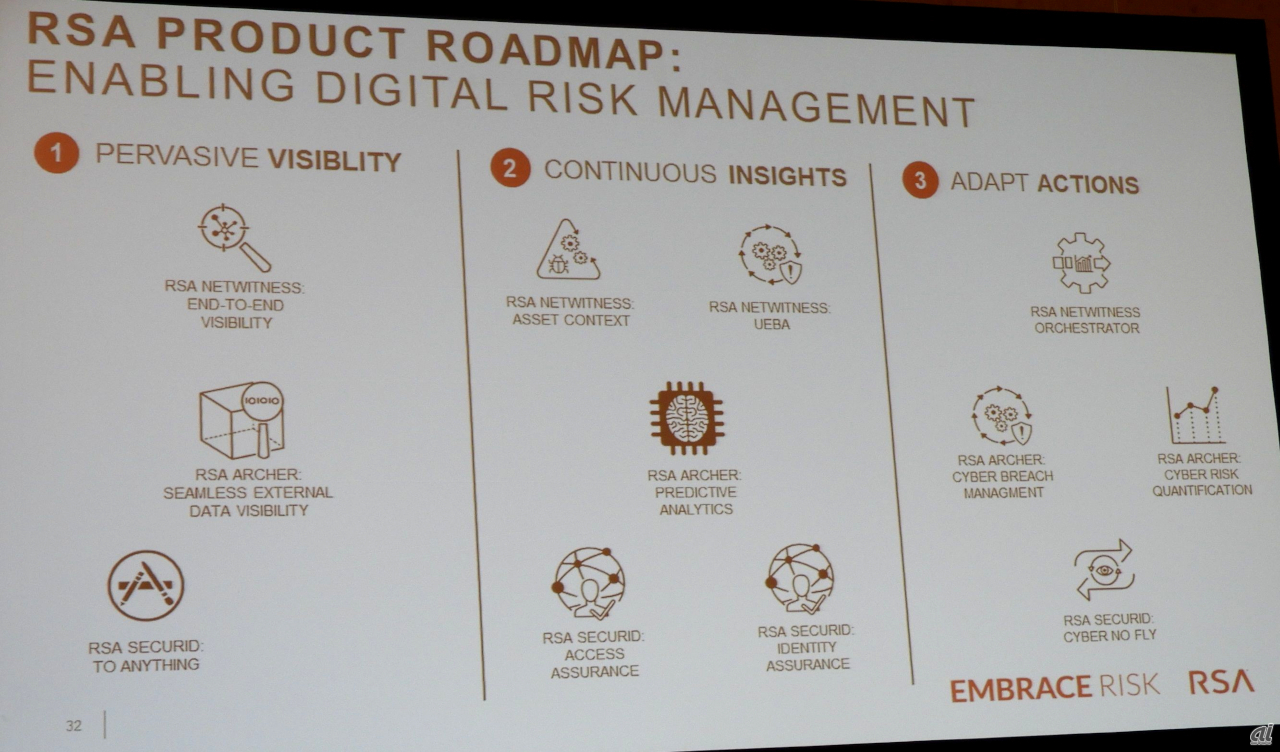

RSAの製品ロードマップ。「可視性(Visiblity)」「洞察(Insights)」「対策(Actions)」のアプローチでセキュリティインシデントに対峙する

これまでSIEMを自社運用している日本企業は、大規模企業かグローバル企業が大半だった。ただし、近年はその規模を問わず導入を検討している企業が多いという。

今後、RSAは日本市場でどのような戦略を執るのか。7月にシンガポールで開催された「RSA Conference 2018 Asia Pacific & Japan」でKamionek氏とEMCジャパン 執行役員 RSAゼネラルマネージャーの貴島直也氏に話を聞いた。

人材不足を「自動化」でカバー

RSAでは現在、アクセス管理/ID認証の「SecurID Suite」、GRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)管理の「Archer」、オンライン上の不正行為を検出、調査する「Fraud & Risk Intelligence Suite」、そして「NetWitness Platform」の製品ラインを揃える。

貴島氏は「具体的な売上金額は出せないが」と前置きしたうえで、「NetWitness Platformに対する引き合いは、前年比で30~40%増となっている」と説明。その要因の1つには顧客がログやパケット、エンドポイントといったセキュリティに関するイベント情報を一元的、かつ効率的に管理する“オーケストレーション”というビジョンに共感しているからだという。

EMCジャパン 執行役員 RSAゼネラルマネージャー 貴島直也氏

「例えば、NetWitnessの最新版には、ユーザーの振る舞いを“コンテキスト”に基づいて分析するUEBA(User and Entity Behavior Analytics)が備っている。これにより管理者は、これまで手動で行っていた分析作業を自動で実行できるようになった。そうした技術に関心を持つ企業も多い」(貴島氏)

Kamionek氏は、「日本企業は、自社だけでなく、サプライチェーンも含めた全体のリスク管理の重要性を実感している。アジア諸国の中ではArcherに対する関心が飛び抜けて高い」と指摘する。

貴島氏も「データプライバシーを厳格に管理している企業は、業種や業界を問わずArcherに興味を持っている。また、海外進出を目指す企業は『SecurID Suite』に興味を示される。海外では雇用の流動性が激しい。そうした環境では、ID/パスワード管理と権限付与に長けたソリューションが不可欠だ」と力説する。