トレンドマイクロは、日本および海外における最新のセキュリティ動向を分析した報告書「2019年 第1四半期セキュリティラウンドアップ:データを暗号化する標的型攻撃」を公開した。2019年第1四半期における全世界でのランサムウェアの攻撃総数は約3750万件を記録しており、わずか3カ月間で、2018年の年間攻撃総数約5550万件の7割に迫る勢いとなっていることが分かった。

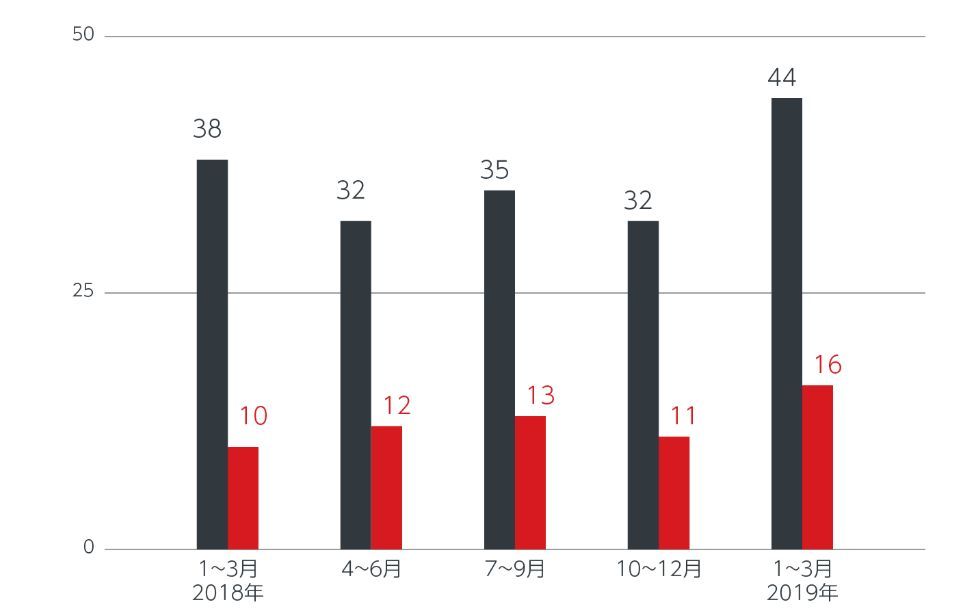

国内法人からのランサムウェア関連問い合わせ件数と感染被害報告数の推移(黒:問合せ件数、赤:感染被害報告数)

また、全世界における法人のランサムウェア被害事例も継続しており、2019年第1四半期に発生または公表された事例の件数は32件(昨年同期比約1.2倍)であり、実際の被害につながっている。

ランサムウェア被害事例の中でも、2019年に入って新たに出現したランサムウェア「LockerGoga(ロッカーゴガ)」は身代金を要求する文書に、「There was a significant flaw in the security system of your company.(あなたの企業のセキュリティに重大な欠陥があった」という文言が記載され、攻撃者が法人を標的とする意図を持っている様子がうかがえる。「LockerGoga」はノルウェーの大手アルミニウム生産企業の工場稼働停止やフランスのコンサルティング会社で深刻な被害を引き起こた。

トレンドマイクロは、「LockerGoga」の事例では、標的型攻撃の常とう手段の一つであるシステム管理者が使用する正規ツール「PsExec」の悪用が行われているとし、「PsExec」の使用には認証情報が必要なことから、攻撃者が標的組織のネットワーク内に侵入し、情報探索活動によって「PsExec」の実行に必要な認証情報を事前に入手していた可能性があるとしている。米国製造会社を攻撃したランサムウェア「BitPaymer(ビットペイマー)」は、Windowsの正規ツール「PowerShell」を利用するバックドア型マルウェア「Empire(エンパイアー)」を用いて、攻撃者が管理者権限を持つ認証情報を入手した後「PsExec」を使用して「BitPaymer」を実行したことが判明した。

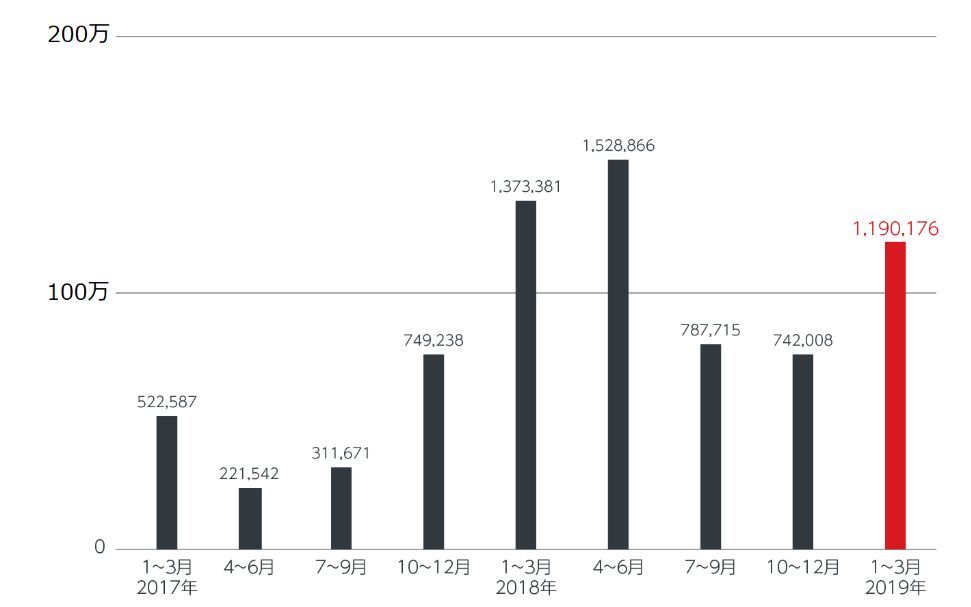

また、日本におけるフィッシング詐欺が継続、拡大しているとも報告。フィッシングサイトへ誘導された国内の利用者は約120万件で、2018年第4四半期と比較すると約1.6倍に増加している。2019年第1四半期の3カ月間だけで41件の日本語フィッシングメールキャンペーンを確認しており、2018年年間で確認しているキャンペーン数の97件と比較すると、既に2018年の年間の4割を超える件数に上る。

フィッシングサイトに誘導された利用者数の推移(2017年1月~2019年3月:国内)

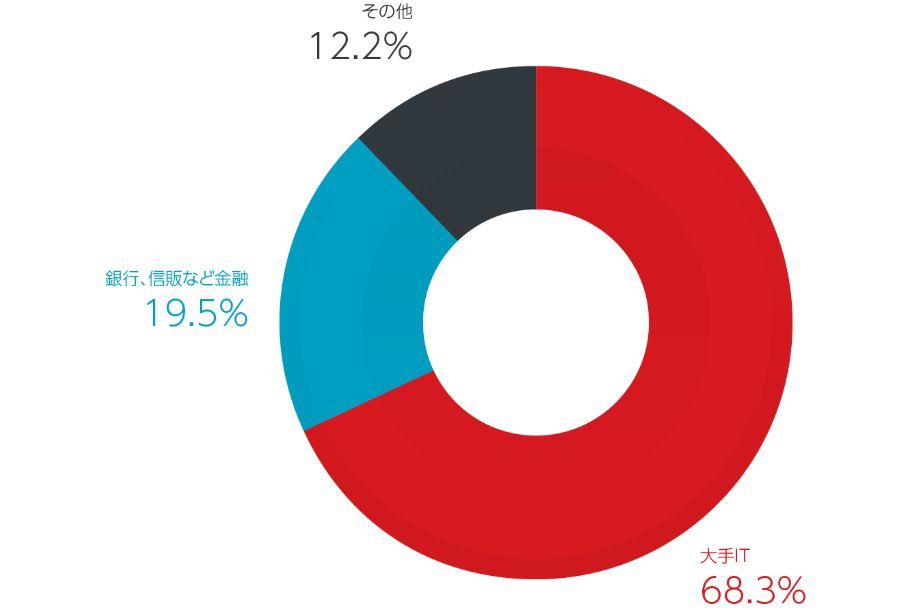

フィッシングメールキャンペーンで送信元として偽装された企業の分類別割合(2019年1月〜2019年3月:国内:n=41)

フィッシング詐欺の新たな手口として、ネットバンキングの認証情報を詐取するとともに、送金処理などの際に要求されるワンタイムパスワードを利用者に入力させるものが分かっている。また、実在する企業の正規サービスを偽る手口では、Amazon、Appleなどの大手IT企業のサービスを偽るものが2019年第1四半期では約68%を占めており、これは2018年の約44%と比較してさらに増加している。