日本マイクロソフトは10月8日、ヘルスケア(医療・製薬)分野における自社の取り組みを紹介した。同社の業務執行役員 パブリックセクター事業本部 医療・製薬営業統括本部長を務める大山訓弘氏は、ヘルスケア分野について「かなり成長しており、特に『Microsoft Azure(Azure)』が急激に浸透している」と語った。2018年7月~2019年6月の成長率は、前年比でクラウドが53%増、Azureが176%増だったという。

日本マイクロソフトの大山氏

記者会見では、Azureの活用例として、国立がん研究センターとのプロジェクトを紹介。両者は2017年11月から、手術の手技(しゅぎ)を動画でデータベース化することで「手術の道具をどのように動かしたら出血が起きたか」といった情報の定量評価に取り組んでいる。最終的には、手技をプロダクト化して海外に輸出することを目指しているという。

国立がん研究センター東病院 大腸外科/NEXT医療機器開発センターの竹下修由氏は「これまで手技は暗黙知であったが、今後は高齢化の影響でがん患者が増加する一方で、難易度の高い手術の普及により外科医の数が足りなくなると予想される。そのため、効率化と安全性の向上に一層注力していかなければならない」と説明した。

国立がん研究センターの竹下氏

Azureを採用した理由は、データベースやアプリケーションサーバーに関する機能がパーツとして提供されていることに加え、国内では日本マイクロソフトがヘルスケア分野で最も実績があるからだという。

同院は手術動画の収集を進めており、全国75施設に呼びかけたところ、39施設が承諾して300症例を収集。加えて、支援を受けている日本内視鏡外科学会から660症例を取得した。最終的には、日本全国で1000例の手術動画データベースを構築することを目指している。

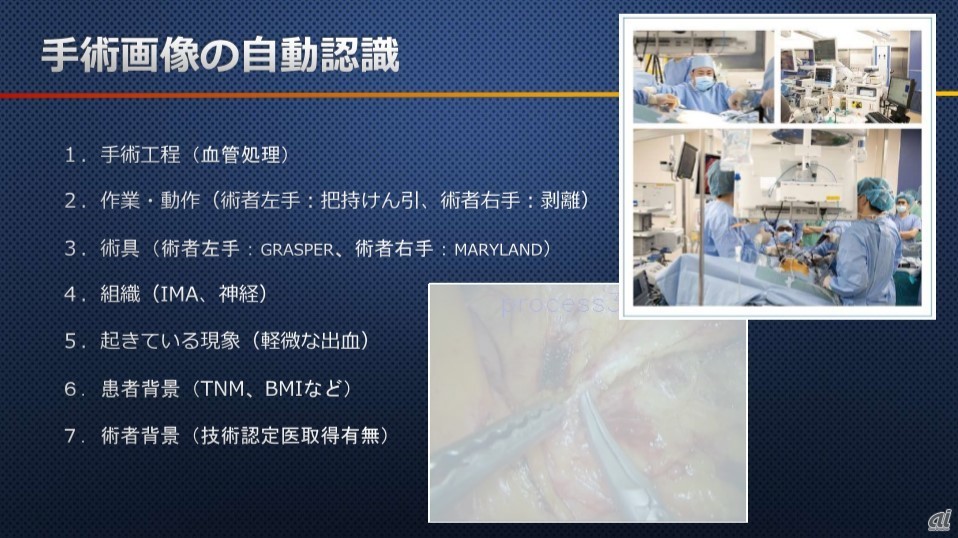

Azureによって手術を検索する機能や、同院がアノテーション(データの意味付け)作業をしてデータベース化した内容を可視化する機能を搭載することが可能となる。データベース化する情報は、以下の通りだ。

(出典:日本マイクロソフト)

(出典:日本マイクロソフト)

※クリックすると拡大画像が見られます

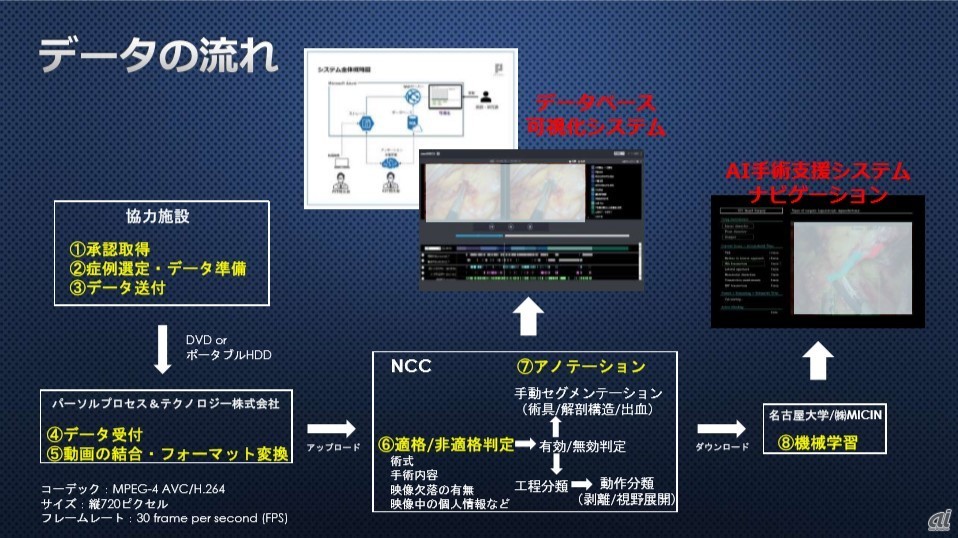

データの流れについては、協力施設が委託企業に送信してAzureのストレージサーバーにアップロード。その後、同院をはじめとする臨床側がアノテーション作業をしてデータベース化。そして、可視化されたものを見ながら必要な教師データなどをダウンロードする。

(出典:日本マイクロソフト)

(出典:日本マイクロソフト)

※クリックすると拡大画像が見られます

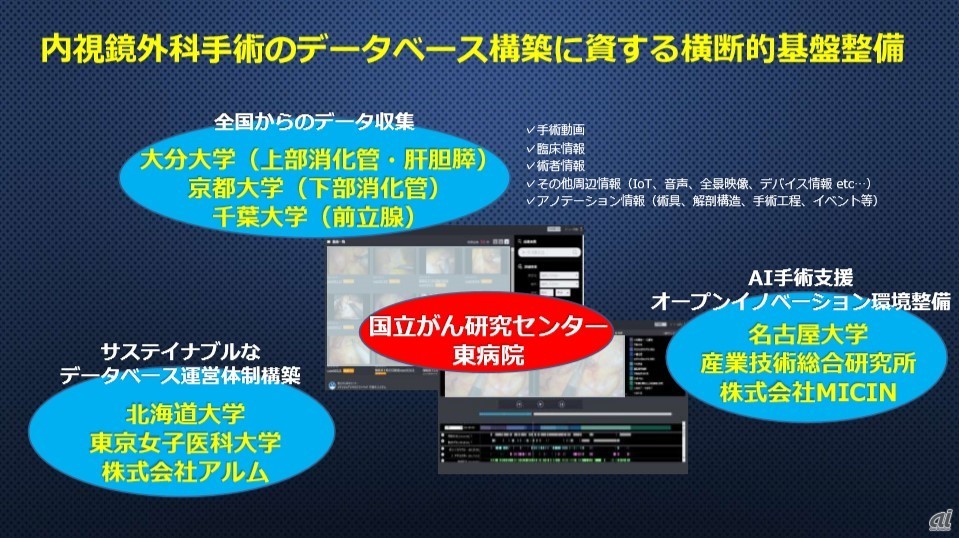

竹下氏は「2019年3月までは大腸がんを対象としていたが、今後はお腹の中のさまざまな臓器に横展開していく。加えてデータベースを持続可能なものにしたり、オープンイノベーション環境を整備したりすることに取り組んでいく」と述べた。

(出典:日本マイクロソフト)

(出典:日本マイクロソフト)

※クリックすると拡大画像が見られます

国立がん研究センターとの取り組みのほか、日本マイクロソフトは「Microsoft 365」に含まれるチーム連携やデータ共有機能を備えたツールにより、病院における働き方改革の推進に取り組んでいる。例えば、従来の主治医制度から特定の患者を複数の医療従事者が担当する形に変えた倉敷中央病院では、ビジネスチャットツール「Microsoft Teams」を導入。これにより医療従事者間の情報共有がスムーズになり、結果として会議では意思決定に集中できるようになったという。

またクラウド型の電子カルテを提供する企業のきりんカルテシステムでは、人工知能(AI)サービス群「Azure Cognitive Services」内の自然言語から文意・キーワードの抽出する機能「Language Understanding」(LUIS)とTXP Medicalの医療辞書を活用し、カルテから文書を作成する医療言語処理エンジン「きりんカルテDX」を開発した。従来、救急搬送された患者を別の病院に搬送する際、医師は時間がない中で紹介文書を作成しなければならないが、AIが文書作成を代行することにより、医師は本来の業務である患者に向き合うことに専念できるようになる。

日本マイクロソフトの大山氏は「2018年度から2021年度までにクラウドの売り上げは2.5倍、クラウドの占める割合を2018年度の40%から2021年度までに70%にする。全体的な売り上げに関しては、2021年度までに2018年度の1.5倍にすると発表したが、変更する予定はない。現在はこの目標に対して堅調に推移しており、今のペースでいくと達成できる見込みだ」と語った。