「世界最大のスタートアップイベント」――。米国・ラスベガスで2020年1月7~10日までの4日間にわたって開催された「CES 2020」の特徴について、主催者の全米民生技術協会(CTA)はこう説明する。確かに、韓国やフランス、イタリア、オランダ、イスラエル、日本などが専用のパビリオンを設けるなど、出展したスタートアップは46カ国から約1200社に上る。

各国がスタートアップに期待する背景には、大手企業が革新的な製品や技術を作り出せないことにある。CES 2020でも、これまでの技術を組み合わせたサービスやソリューションを提案する大手が少なくなかった。例えば、自動車メーカーの展示は車内空間や日常生活を快適にするコネクテッドカーやモビリティーサービスを中心にする。

その先頭を走ろうとするトヨタ自動車は、約2000人が暮らす実験都市を静岡県に造り、自動運転からMaaS(Mobility as a Service)、パーソナルモビリティー、スマートホームなどのあり方を検証する。ソニーが展示した試作機の電気自動車(EV)は、CMOSイメージセンサーなど33個のセンサーを搭載し、安全安心と快適なエンターテインメントを追及する。体験型へ変わる過渡期にあるように思えた。

技術からサービスへの転換期か

「CESは転換期にある」と指摘する現地の声が聞こえた。千葉県・幕張メッセの約5倍もある290万平方フィート(約27万平方メートル)の展示会場には、自動運転車や第5世代移動体通信システム(5G)、人工知能(AI)、拡張現実/仮想現実(AR/VR)、デジタルヘルス、スマートホーム、スマートシティー、スポーツ、ロボット、量子コンピューティング、ブロックチェーンなどを使った製品・サービスやソリューションが紹介されていたものの、この2~3年間で展示内容に大きな変化は見られない。ようは機能拡張が多く、目新しさがなかったということ。

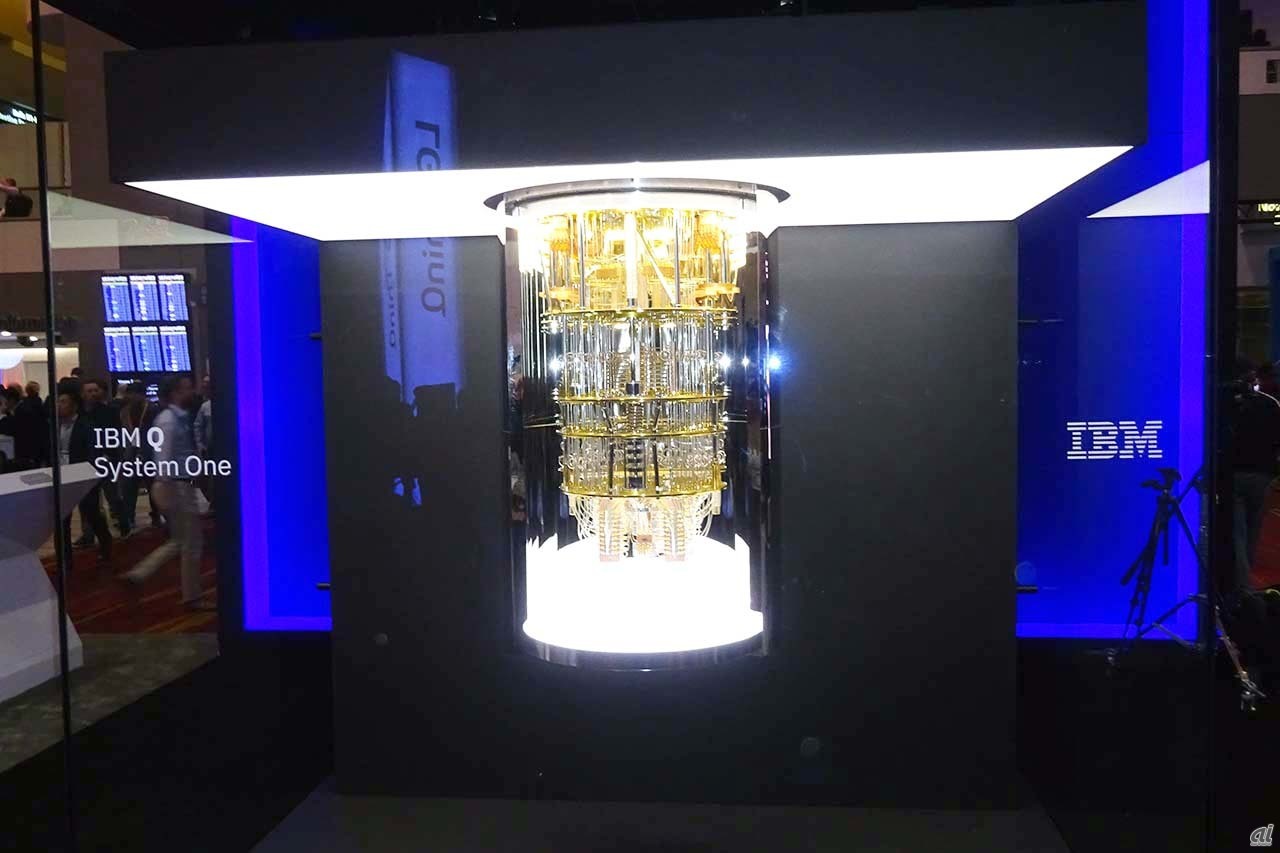

主催者は「Appleが1992年以来の29年ぶりに参加した」とCESの盛り上がりを強調するが、実際はプライバシー保護に関するパネル討論に加わっただけのこと。Intelなどの有力企業は展示を取り止めている。有力IT企業で出展に力を入れたのは、量子コンピューターやブロックチェーンを駆使したアプリを紹介したIBMくらいだろう。

基調講演には、Trump米大統領の顧問で娘のIvanka Trump氏が登場した。これに対して、「CESは技術トレンドの予測とは異なる方向に進もうとしているのか」と見る向きもあった。もちろん、エレクトロニクス業界からサムスン電子、自動車業界からDaimler、航空業界からDelta Air Lines、スタートアップを代表してモバイル画像配信サービスのQuibiの最高経営責任者(CEO)らによるノベーションの取り組みに関する講演はあった。

サムスン電子のコンシューマーエレクトロニクス部門でCEOを務めるHyun-Suk Kim氏は人間中心を強調し、先端技術を駆使した消費者の新しい体験を披露する。IT業界からSalesforce.comのCEOであるMarc Benioff氏が登壇したが、持続可能な社会におけるテクノロジーの役割についてパネラーの1人として発言したのみだった。Delta Air LinesのCEOのEd Bastian氏は「革新的な技術は旅行の未来を変える」と新しいサービスを説明するが、展示は今一つに思えた。

存在感がますます薄れる日本企業、韓国の5分の1

出展社数は、駐車場に大型テントを用意した2018年に約3800社から約4500社へ増えたが、その後は横ばいだ。しかも、増えた半分は900社から1200社になったスタートアップだ。2021年に会場を増設するといううわさもあるが、市場をリードする有力企業や先端技術を駆使するスタートアップは、そう簡単には生まれないだろう。ただし、今でも4日間で、会場全てを回るのは容易なことではない。社数より中身の充実を期待する。

国別に見ると変化がある。160カ国・約4500社が出展する中で、米国が1600社以上、中国が1000社以上、韓国が400社弱、フランスが約300社と続く。韓国は2019年より100社超も増やし、フランスを抜いて3位に浮上したのに対して、2019年に約1300社が出展した中国は米中貿易摩擦の影響で減ったようだ。ドローン最大手のDJIは出展したものの、阿里巴巴(アリババ)やECサイトの京東商城(JD.com)らが参加を見送った。中国人の来場者も2019年に比べて激減したように思えた。結果、総来場者は17万人程度になる。

一方、日本は前回比で10社強の80社弱と健闘したように見えるが、それでも韓国の5分の1だ。問題は、先端技術の開発やその応用に取り組むスタートアップが少ないこと。Eureka Park(スタートアップ向けのエリア)に出展した企業は、経済産業省が推進するスタートアップ企業の育成支援プログラム「J-Startup」に7社増の29社、大阪を拠点にする広告代理店の大広が主催する「JapanTech」に9社だった。2019年のような大臣クラスの視察も激励もなかったようだ。出展に関心を示す大手IT企業も少ない。誇れる技術がないからかもしれない。

モビリティーサービスが中心になる自動車各社

展示スペースで大きかったのは、自動車関連になる。トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、FordやAudi、BMW、Daimler(Mercedes-Benz)、Fiat Chrysler Automobiles(FCA)などの日欧米メーカーに加えて、中国から拝騰(バイトン)が参戦する。各社の中心は自動運転からレベル5を想定したコネクテッドカーやモビリティーサービスにシフトする。DaimlerのOla Kallenius氏は基調講演で、Mercedes-Benzの最新コンセプトカーを、運転手の脈拍や呼吸を感知するなど、自動車と搭乗者を融合した共生生物を意図したものだと説明する。同社らのモビリティーサービスを支援するMicrosoftで自動車業界担当ゼネラルマネジャーのSanjay Ravi氏は「MaaSが自動車業界の中心。車内はリビングルームになる」と、今後の開発動向を話す。

トヨタ紡績もレベル5を想定した車内空間を快適にするため、搭乗者の感情などから車内温度などを調整する機能を開発した。パナソニックは長距離ドライブの楽しみ方を提案する。サムスン電子もエンターテインメントや、運転中にテキストを読んだり、電話をかけたりする機能を用意する。5G活用を視野に入れた完全自動化をにらんだ機能提供も目立った。

2年前に注目された空飛ぶ車は、米国のBell Textronと韓国の現代自動車らが競うが、実用化は5~10年後とかなり先になる。両社ともパイロット1人と乗客4人の搭乗で、飛行距離60マイルを実現するもの。Bell Textronはオール電化型、現代自動車は配車システムのUber Technologiesとの共同開発を発表した。

脚光浴びるデジタルヘルス

CESで脚光を浴びたものの1つが、デジタルヘルスだろう。135社がデジタル治療に関するものや、精神疾患・慢性疾患などの早期の治療・発見に役立つデバイス、患者の遠隔監視システムなどが展示された。

例えばTivic Healthは米国食品医薬品局(FDA)の認可を得た副鼻腔痛を緩和する小型ハンドヘルドデバイスを展示。Alpha-Stimは痛みやうつ、睡眠不足などを緩和するデバイスを、スマートセンサーのOVAL Digitalは汗から糖尿病を検知するデバイスをそれぞれ出展した。この他、睡眠時の呼吸状態を識別し、無呼吸状態を検知すると気道維持のために枕の下のクッションを膨張させるシステムや、緑内障治療のためのウェアラブル端末、幼児の呼吸や心臓の状態を遠隔監視するシステム、子供の集中力を養うためのトレーニングシステムなどもあった。

こうした商品やサービスの実現には、「ヘルスケア企業と製薬企業、IT企業の連携が欠かせない」と、CES 2020のデジタルヘルスサミットでも強調された。AI関係も目立った。「今後10年間でますます重要な技術になるからだ」(CES主催者)。京セラなど500社超が最新ソリューションやAIを組み込んだ商品を展示。AI活用は当たり前になってきた。

5G関係は、2月末にスペイン・バルセロナで開催する「Mobile World Congress」(MWC)に照準を合わせる情報通信企業が多いこともあり、目新しいものはあまり見られなかった。なお、2021年のCESは1月6~9日まで、米国・ラスベガスで開催される予定。「見るから体験へ」と変化する中で、2021年のCESの展示がどう変革するのか、楽しみにする。

- 田中 克己

- IT産業ジャーナリスト

- 日経BP社で日経コンピュータ副編集長、日経ウォッチャーIBM版編集長、日経システムプロバイダ編集長などを歴任、2010年1月からフリーのITジャーナリスト。2004年度から2009年度まで専修大学兼任講師(情報産業)。12年10月からITビジネス研究会代表幹事も務める。35年にわたりIT産業の動向をウォッチし、主な著書は「IT産業崩壊の危機」「IT産業再生の針路」(日経BP社)、「ニッポンのIT企業」(ITmedia、電子書籍)、「2020年 ITがひろげる未来の可能性」(日経BPコンサルティング、監修)。