自動車メーカー担当者をペルソナに分析

認知度とブランド価値の向上という課題に対して実施したのは、まずは、ウェブサイトの拡充だと寺田氏。さらに、ウェブサイトを拡充しても顧客がそこへ到達しなければ意味がないため、外部チャネルを利用して情報発信することで顧客をウェブサイトに呼び込むようにしたという。

利用した外部チャネルとしてはSNSがある。SNSといえば日本では「Twitter」や「Facebook」が知られているが、「LinkedIn」を選択したという。同事業部の認知度が海外でより低いという事情から、海外においてBtoBで利用される機会の多い同SNSから情報発信をしたと寺田氏は説明する。

LinkedInでは、ユーザーが所属する企業名や肩書などを情報として登録しているため、「自動車メーカーのエンジニア」というようにターゲティングして自社技術のデジタル広告を掲載。そこからウェブサイトに誘導して、問い合わせ、そして、案件につながるという効果を上げているという。

別の外部チャネルとしては、顧客が毎日チェックするような業界ポータルサイトや素材に関するポータルサイトがある。たとえば、自動車メーカーの顧客に対してならば「MarkLines」といった自動車産業に特化したポータルに情報を掲載するようにしているという。

また、認知度とブランド価値の向上の一環として、グローバル共通のブランドガイドラインも制定。ウェブサイトなどで使用する色味やデザインなどを統一することで、顧客にグローバルで共通のメッセージを伝えることを可能にしている。

さらに「顧客は興味をもたないとサイトに来ない。何らかの情報を発信していればリードをとれるというわけでもない」(寺田氏)ことから、仮想の顧客としてペルソナを設定した。「自動車メーカーのこういう人ならどういう困ったことがあるか」といったペルソナ分析をしてコンテンツを制作しているという。

ニーズの先取りという課題については、展示会への出展というアナログな手法を使いつつも、そこで得られる情報の量と質を上げるということで、デジタルの活用が有効であると寺田氏は考えている。

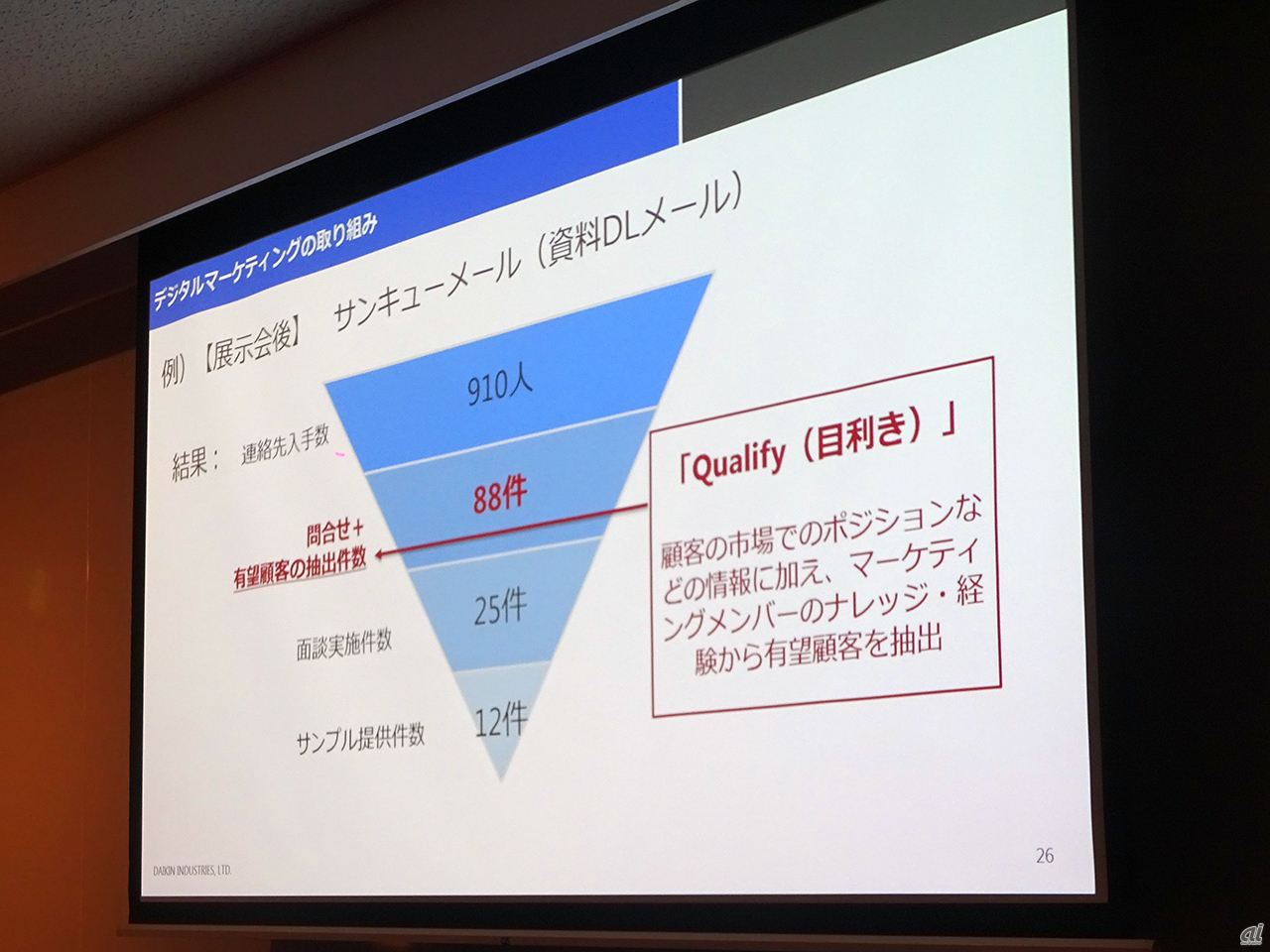

展示会前にはウェブサイト、SNS、ニュースレターで告知することに積極的に取り組んでいる。一方で、展示会当日には来場者に「サンキューメール」の形でパネル資料のダウロードを案内する。これには、MAツール「Oracle Eloqua」を活用し、誰がどの部分を見たかを分かるようにしているという。これにより、営業担当者が後日フォローする際、どのコンテンツに興味を持ったかを把握しているため、適切なソリューションを提供できるようになる。

来場者から受け取った名刺の情報は直ちにデータ化して、当日にサンキューメールを発信しているという。その効果としては、開封率が67%、データのダウンロード率が80%となっている。顧客が「おもしろい」と興味を持ったタイミングでメールを送るというが重要だと感じていると寺田氏。

資料は紙での配付はせず、サンキューメールからのダウンロードでのみとすることで、名刺の取得率を向上させるとともに、明確なニーズの把握に役立てている。その結果、ある展示会では、連絡先を入手した910人のうち、サンキューメールに対しての問い合わせがあり、かつ、同社で「Qualify(目利き)」をすることで有望顧客だと抽出したのが88件、面談実施が25件、そして、サンプル提供にいたったのが12件となっている。寺田氏は、デジタルとアナログを癒合した良い事例だと述べた。

また、Eloquaを活用したウェブサイト分析によるスコアリングも実施している。問い合わせにいたった顧客のウェブサイト上での行動を分析する一方で、同じような行動をしているが問い合わせにいたらなかった顧客を抽出してスコアリングをしている。そのような顧客に対して、迷惑にならないレベルやタイミングでフォローアプローチをすることで新たなニーズや引き合いの獲得を目指しているという。

グローバル拠点間の情報連携という課題については、Oracleの顧客情報管理システム(CRM)などを使用することで日本、米国、欧州のウェブサイトに来る問い合わせを一元管理していると寺田氏は述べる。これにより、どのようなニーズが拠点ごとにあるかを把握して横展開することを考えているという。また、面談内容や顧客情報といった商談情報を共有化している。

同事業部では、このようなマーケティング以外の部分でもデジタル化を進めている。樹脂やゴム、塗料などフッ素化合物の研究開発において、フッ素に関するデータを豊富に保有していることから、マテリアルズインフォマティクス(Materials Informatics:MI)による物性予測などが可能となり、有望化合物を短時間で決定できるようになっているという。

これからの化学事業部としては、DXによる事業展開のスピードアップ、オープンイノベーションによってグローバル開発競争に対応、循環型ビジネスモデル(回収、リサイクル、リユース、CO2削減など)の構築を考えていると寺田氏は述べた。