Microsoftは、同社のナレッジマネジメント(知識管理)サービス「Project Cortex」を、2020年夏の早い時期に提供するスケジュールに沿って動いている。Cortexは、「Teams」以来数年ぶりに「Microsoft 365」や「Office 365」に導入される大型の新サービスだ。米国時間5月19日に始まった同社の開発者向けカンファレンス「Build 2020」では、Project Cortexのこれまでの開発向けの情報や新たな成果が紹介された。

提供:Microsoft

Microsoftはこの日、Cortexのベースとなる「Managed Metadata Services」を利用するための「Microsoft Graph」のAPIに関する詳細を明らかにした。これらのサービスは、Microsoft 365のコンテンツを横断的にタグ付け、分類するための共通のタクソノミーを提供する。さらに、開発者は間もなく、Microsoft Graphの新しい拡張機能を使って、知識やタグを直接扱うことができるようになると発表された。

関係者によれば、現在75社の顧客によってProject Cortexのプライベートプレビューテストが進められている。同社は今後数カ月間で、Project Cortexをプライベートプレビューの段階から一気に一般提供の段階まで持っていく計画のようだ。

Project Cortexが発表されたのは、2019年11月に開催された「Ignite」だった。Cortexは、Teamsや「Microsoft Exchange」とは違い、顧客が直接利用する単独のアプリにはならないようだ。Microsoftのアプリケーションが扱っている既存の人や活動、文書などの情報の中から、適切なコンテンツを見つけるためのものだ。

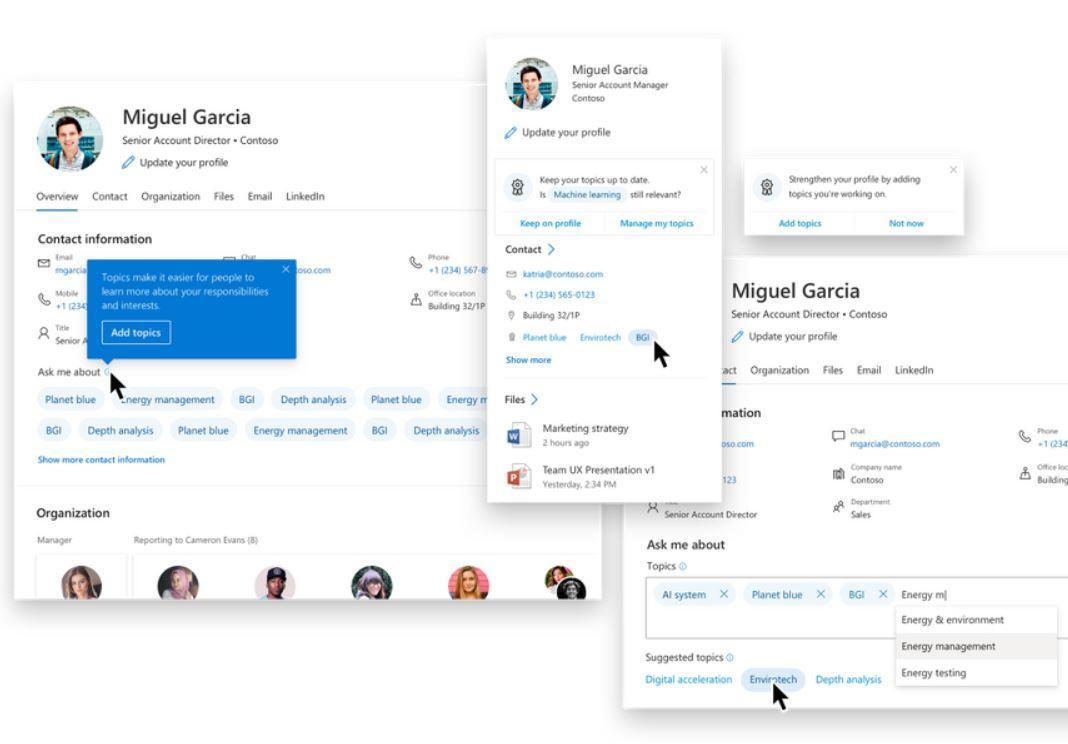

Microsoftは顧客に対して、Project Cortexを利用して、既に組織内に存在するデータの知識ネットワークを構築するよう促そうとしている。Cortexはあらゆる情報を収集し、組織内にどのような知識が存在するのかを把握し、組織内で幅広くアクセスできるようにするのを手助けする。

Microsoftやそのパートナー企業は現在、100種類以上の外部データソースを直接Graphに統合するための、Microsoft Graph用のコンテンツコネクターを開発している。また顧客は、Microsoftの「Connectors API」を使用して独自のカスタムコネクターを構築することで、他のデータを統合することもできる。また、ユーザーが「Azure」で言語理解のためのモデルを構築して、それをCortexにインポートすることも可能だという。

Cortexの価格やライセンスについては、リリース時に発表される予定だ。

この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。