クレジットカードや電子マネー、QRコードなどキャッシュレス決済が年々増えており、その比率が2019年の約26%から2025年には約40%になると言われている。接触や移動などを制限する新型コロナウイルスの感染拡大がキャッシュレス決済を拡大させるとの見方も強まる。

そのキャッシュレス決済を支えるデジタルプラットフォームのサービス提供に力を入れているのが、売上高4500億円弱、従業員約2万人を擁する有力IT企業のTISだ。桑野徹会長兼社長は、キャッシュレス決済を中心とするペイメント事業をSI(システムインテグレーション)からサービスへ構造転換する先兵に位置付け、関連するサービス商品の開発や販売を一段と強化している。金融に加えて流通や交通、Eコマース、通信などキャッシュレス決済に参入する事業者の増加が追い風になる。

カギはサービス商品の拡充

キャッシュレス決済を支える情報システム構築を得意とするTISは、1970年代から大手クレジットカード会社の基幹システムを手がけるなどし、クレジットカードの基幹システム構築で約50%のシェアを、ブランドデビットカードの関連サービス提供とシステム構築で約80%のシェアをそれぞれ持つという。同社でデジタルトランスフォーメーション営業企画ユニットの副ジェネラルマネージャーを務める中村健氏が6月末のキャッシュレス決済の取り組みに関する説明会で語った。

こうした決済関連のシステム構築やサービス提供で構成するペイメント事業の売り上げも、2019年度(2020年3月期)に225億円と前年度比50%増と大きく伸びた。桑野社長は2020年3月期決算説明会で、「ペイメントを成長エンジンの中心に据える」とし、中核のSaaS型キャッシュレス決済プラットフォーム「PAYCIERGE」で稼働するサービス商品の拡充や機能強化を図るなどし、2021年3月期にペイメント事業の売り上げを285億円に拡大させていく方針を示した。

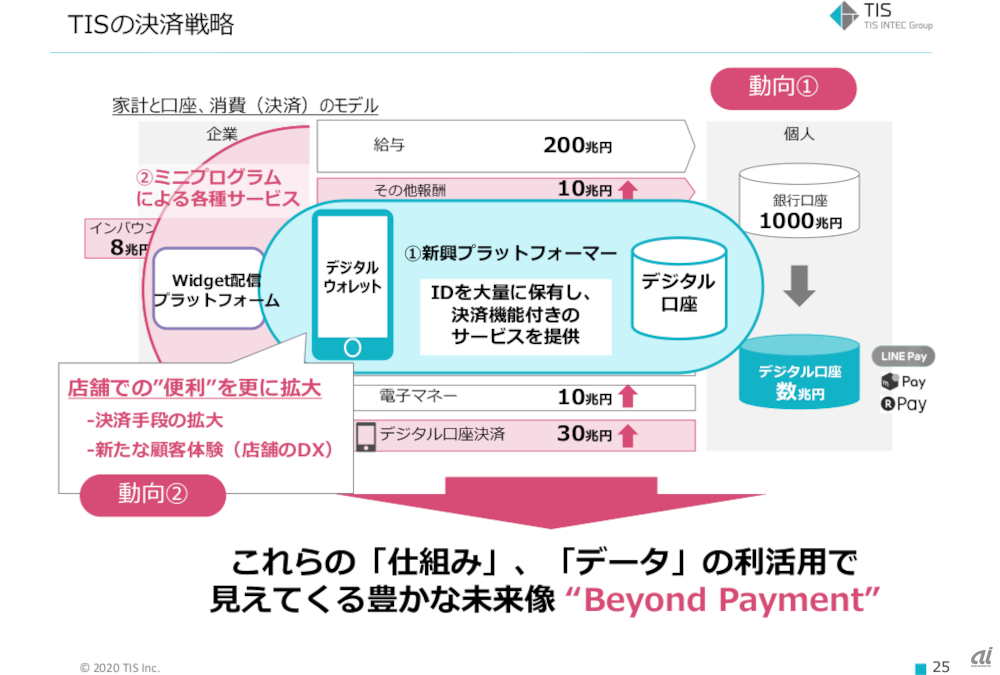

売り上げ100億円程度に達するPAYCIERGEの主な顧客は、クレジットカードやQRコードなどの決済手段を提供する新興プラットフォーマーらになる。彼らに向けて提供するサービス商品には、後払い決済のクレジットカードSaaSや即時払い決済のデビットカードSaaS、後払い決済のプリペイドカードSaaSのほか、2次元バーコード決済を統合するQR決済ゲートウェイサービス、モバイルウォレット導入を支援するデジタルウォレットサービスなどがある。「購買データの取得・活用を通じて、総合的な生活・金融サービスの起点になる」(中村氏)

TISの決済戦略

TISの決済戦略

※クリックすると拡大画像が見られます

その一環から9月にも、モバイルなどで決済するデジタルウォレットを“スーパーアプリ”に進化させるWidget(ミニプログラム)配信プラットフォームの本格的な提供を開始する。決済に加えて、金融や交通、店舗、旅行などのミニアプリをスーパーアプリに取り込むもので、サービス事業統括本部ペイメントサービスユニット・モビリティサービス部シニアプロデューサーの高島玲氏は「日本でも、中国の腾讯(テンセント)の『WeChat』のようなスーパーアプリが広がる」とし、ミニアプリを連携させるWidget配信プラットフォームの需要拡大を期待する。

スーパーアプリとは、日常生活のあらゆる場面で活用できる統合的なアプリのこと。メッセージングやSNSだけではなく、公共料⾦や店舗、旅⾏、配⾞、⾦融などのアプリも扱える。「別々のアプリをスーパーアプリでまとめ、一貫したユーザー体験を提供できる」(高島氏)

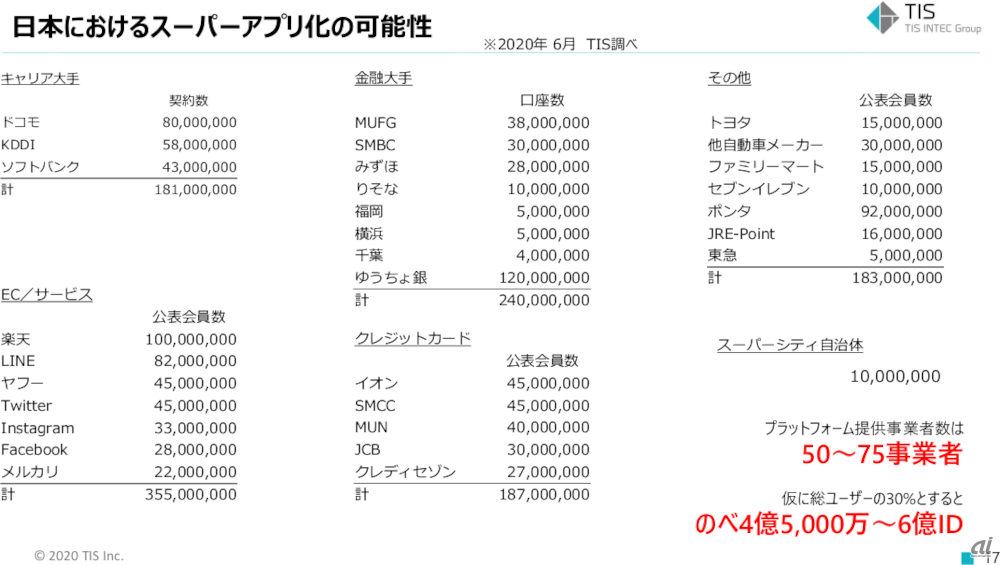

国内でそんなスーパーアプリを手がけるのは、通信大手やECサービス会社、金融大手、クレジットカード、自動車など合計50〜75社あるという。TISは重複もあるので、ID数を4億5000万〜6億程度と見積もり、PAYCIERGEや同プラットフォームで稼働するサービス商品の採用を働きかける。

日本におけるスーパーアプリの可能性

日本におけるスーパーアプリの可能性

※クリックすると拡大画像が見られます

TISは決済の強みを生かした新たなビジネスも立ち上げる。1つは、福島県会津若松市で実証実験に取り組んだ住民IDと決済手段をひも付けたID決済プラットフォームを全国に広げること。もう1つは、沖縄県の八重山諸島で展開した複数の交通機関をスムーズに利用可能にするMaaSプラットフォームを、まずは沖縄県全土に拡大させる。このほか、2020年3月に健康意識の高い消費者と関連する商品を提供するメーカーをつなぐアプリの提供を始めた。いずれの顧客のユーザー数やレベニューから収益を得るSaaS型のサービス商品は2〜3年後に大きな収益の柱になると読み、決済プラットフォーマーとして地位を確立させていく考えだ。

- 田中 克己

- IT産業ジャーナリスト

- 日経BP社で日経コンピュータ副編集長、日経ウォッチャーIBM版編集長、日経システムプロバイダ編集長などを歴任、2010年1月からフリーのITジャーナリスト。2004年度から2009年度まで専修大学兼任講師(情報産業)。12年10月からITビジネス研究会代表幹事も務める。35年にわたりIT産業の動向をウォッチし、主な著書は「IT産業崩壊の危機」「IT産業再生の針路」(日経BP社)、「ニッポンのIT企業」(ITmedia、電子書籍)、「2020年 ITがひろげる未来の可能性」(日経BPコンサルティング、監修)。