「7月分の交通費から後払いの実費支給に切り替えたいのですが、その場合7月の給与で支給する交通費がなくなります。これって法律的に問題ないのでしょうか?」

「交通費って支給されて当然でしょ?」。こんな声も上がりそうですが、あくまで通勤手当は家族手当や住宅手当と同じ、従業員の福利厚生の一手段にすぎません。例えば、前払いから後払いに切り替わるにあたって、交通費支給が発生しない月があったとしても問題はありません。

むしろ上記ケースであれば、支給しない月が当然発生します。法律的には

- 通勤手当は、支給するならば「経済的・合理的」な経路を認定して支給していること

- 支給した通勤手当額を社会保険の報酬額に含めること(+非課税限度額を超えた支給額を課税対象額に含めること)

が実現できていればOKです。

当然ながら、実際は従業員への説明と理解は必要となりますが、まず前提として、通勤手当を支給するのか、しないのかは企業の自由である、ということをふまえて検討を進めましょう。

前提(2):通勤手当は「手当」か「実費」か

図2

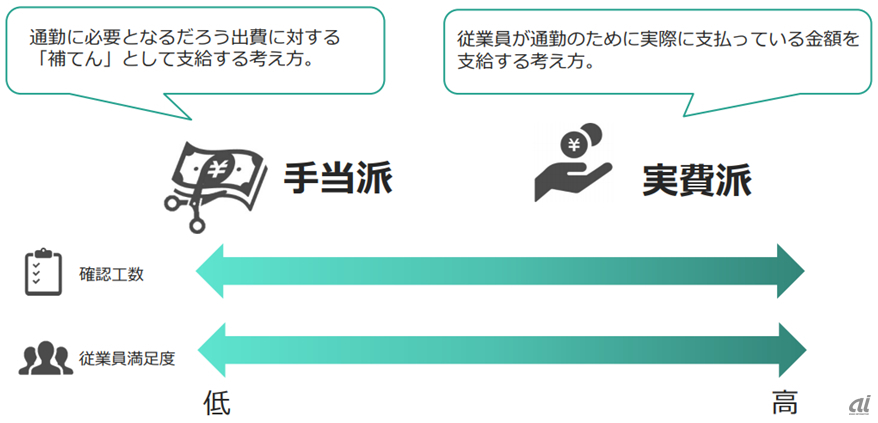

通勤手当を「手当」と考える企業と「実費」と考える企業があります。

まず、「手当」は従業員の通勤に伴う出費を会社が負担する、という考え方。例えば従業員にとって最安の経路でなくても、従業員の福利厚生という観点で妥当な額であれば許容するということになります。

あくまで手当なので、実経路にかかわらず支給額は会社として決定した額であると割り切ることもできますが、許容範囲や例外認定の条件によっては、会社側のチェックやイレギュラー対応の運用負荷が発生します。仮に冒頭に取り上げた時間帯別の運賃が導入された場合、交通費支給額をどう決定するかは会社としての方針で割り切ることになるでしょう。

- 都度、金額を出社時間で判断することは難しいし、運用上メリットがない

- 出社時間帯が一般的な通勤時間帯と被っている可能性が高いので、ピーク時の運賃をベースに出社日数を乗じて支給する

- 在宅勤務やテレワークが浸透しており、出社時間帯も調整しやすくなっているため、実費支給のメリットを生かすためにも通常時の運賃をベースに支給する

どの考え方であっても、「通勤手当はあくまで会社による福利厚生の一つ」という観点であれば間違いではありません。その代わり、通勤手当支給の目的である、従業員の納得性については考える必要があります。

反対に「実費」は、実際に従業員が通勤する経路を確実に捕捉して、支給額・払戻額で従業員・企業とも不利益が発生しないようにする、という考え方です。