サブスクリプション管理基盤を提供するZuora Japanは9月29日、新たなソリューションと今後の製品戦略について、報道関係者向けにオンライン説明会を開催した。

Zuora Japan 代表取締役社長の桑野順一郎氏はまず、サブスクリプションエコノミーの動向について、「2015年ごろからのブームが終わり、現在は“危機感が強い”業界・企業がサブスクリプションを始めている」との見解を示した。

また、サブスクリプションエコノミーが拡大している背景について、顧客視点として「所有」から「利用」へのニーズの変化と「モノ」から「コト」へのシフトが起きていると説明。企業視点では、製品を売って収益を得るプロダクト販売モデルでの成長に限界が来ているといい、「モノが売れない時代を迎えて、新たな成長のための変革が必要になっている」と指摘した。

新たなソリューションと今後の製品戦略については、米Zuora チーフプロダクト&エンジニアオフィサーのSri Srinivasan氏が説明した。同氏によると、同社は創業以来、1000社以上の優良な顧客とサブスクリプションビジネスを伴走してきたという。「サブスクリプションエコノミーが誕生してから10年以上がたち、各企業はサブスクリプションジャーニーのそれぞれのステージにいる。Zuoraはマルチプロダクト型の戦略を打ち立てており、ジャーニーのどのステージにいても支えることができる」(同氏)

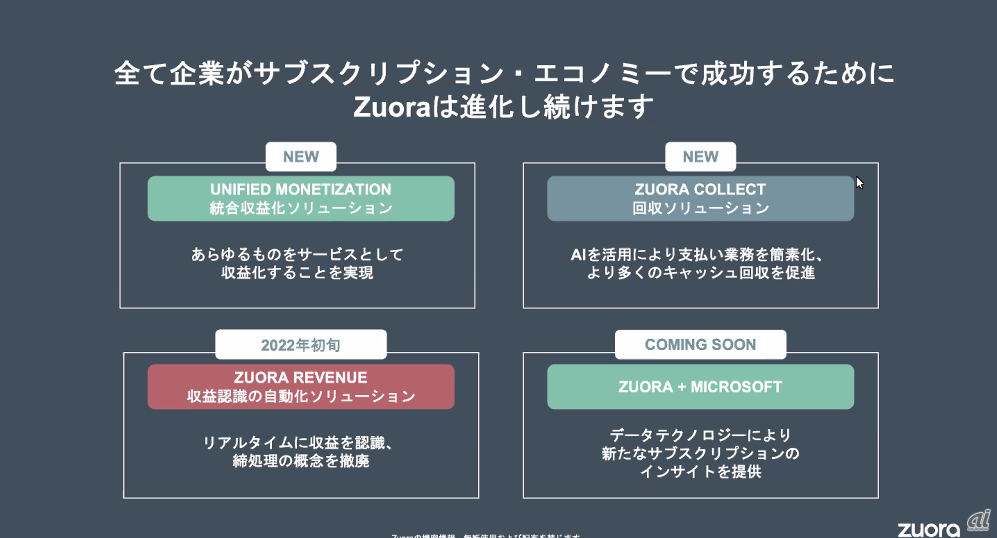

Srinivasan氏は記者会見で、新たな統合収益化ソリューション「Unified Monetization」、代金回収ソリューション「Zuora Collect」、収益認識自動化ソリューション「Zuora Revenue」について説明した。

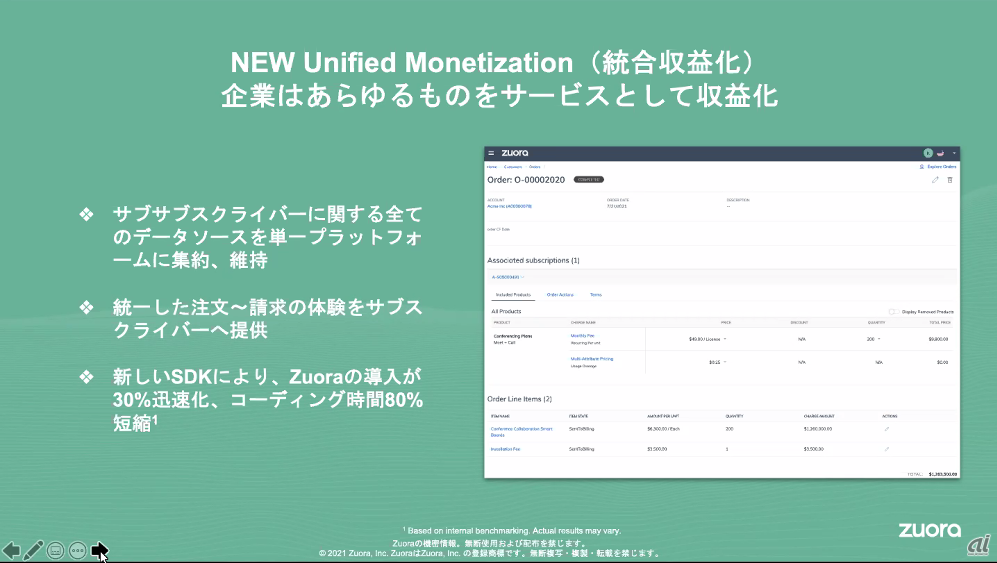

Unified Monetizationは、主力製品「Zuora Billing」の一部として提供される。サブスクリプションに加えて、プロダクト販売、利用した分だけ課金を行う利用量ベースのサービスを統合し、サービスとして収益化できるようにするもの。

Unified Monetization(出典:Zuora Japan)

プロダクト販売中心の企業は、自社製品を新たなサブスクリプションサービスで補完しようとしており、「(市場を)破壊する側になるか、される側になるか」(同氏)だという。新機能によって、ワンタイム、定期、利用量ベースのサービスを自由に組み合わせて独自の継続的なサブスクリプション体験を構築可能になる。

例えば、DAZNはビデオストリーミングのサブスクサービスにライブイベントのチケット販売をプロダクトとして組み合わせることでSports as a Serviceとして展開できるように、Fordは電気自動車というプロダクトにバッテリー充電サービスを組み合わせることでMobility as a Serviceとして収益化できるようになったという。

Zuora Collectは、AI(人工知能)を活用して請求業務を簡素化し、売掛金の回収を効率化するもの。同社が保有する取引データを機械学習に取り込み、サブスクリプションエコノミーの専門知識を活用することで、再請求をする最適なタイミングを自動化する。導入企業は、未回収の請求に対して10~20%の回収率の向上と、顧客維持率の向上が報告されているという。

繰り返し発生する、従量ベースのビジネスモデル専用に作られており、35以上のペイメントゲートウェイ、20以上の決済方法、180以上の通貨に対応する。

Zuora Revenueは、2022年初旬に提供開始を予定しているサービスで、サブスクリプションビジネスの拡大によって、複雑性を増す企業の収益認識プロセスを自動化するものになる。国際会計基準IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」への対応に加え、日本で2021年4月に適用開始された「収益認識に関する会計基準(新収益認識基準)」にも対応する。企業はリアルタイムで収益を認識し、コンプライアンスリスクを最小限に抑え、ビジネス上の意思決定による収益への影響をより正確に予測可能となる。

サブスクライバー(サービス利用者)が契約の追加、更新、休止、再開など契約を変更するたび、収益認識額の再評価、再計算が発生する。また、IFRS第15号や日本の新しい収益認識基準では、収益をいつ、どのように認識すべきかを評価するために必要な作業が大幅に増加する。サブスクリプション用に構築されていないシステムにとっては、複雑な作業と処理が必要になるという。

サブスクリプションの注文から売り上げまでの各ステップで収益認識を自動化することで、会計担当の作業負担を大幅に軽減、会計・請求ミスのリスクを低減し、決算処理を短縮できるとする。

新ソリューションと今後のリリース予定(出典:Zuora Japan)