前回までデジタルトランスフォーメーション(DX)推進を体系的に構成した方法論である「DXMO標準化モデル」について解説してきました。今回は、DXの成果の刈り取りとなる「DX出口戦略」がテーマです。業務改革とデジタル技術の導入によって創出される時間、手の空いた人材をどのように付加価値を生む業務にワークシフトさせるべきか、見かけでなく真の成果を得るための進め方を解説します。

DX出口戦略がなぜ必要か?

「DXMO標準化モデル」においてDXの主たる効果は、業務効率化や生産性向上です。もちろんその延長線上には、ビジネスモデルの変革による売り上げの向上や新規事業の立案などの効果がある前提となりますが、DX推進時に事業活動を戦略的、構造的に見直した上で、普段行っている業務のムダやばらつきを効果的なデジタルソリューションの活用によって排除、削減し、自動化することで、人的工数やコストなどの「インプット」を減らします。それにより、さらに重要度の高い業務にリソースシフトする「アウトプット」を高めることで、生産性向上が期待できます。また、これらは働き方改革として、社員の満足度や、モチベーションの向上にもつながり、結果的に退職の抑制を含め優秀な人材の安定確保も期待できます。

ところがDX推進企業において、DXが組織や社員にとって本当に役に立っているかを確認すると、必ずしもそうでない例が多く見られます。例えば、これまで所定労働時間を超えて仕事をしていた社員がDXにより定時に退社できるようになった場合は、残業時間や費用の削減の点で効果があるものの、DX推進企業としてのモニタリング状況を詳細に確認すると、実は見かけに過ぎなかったということがあります。重要業績指標(KPI)の管理上では効果が出ているものの、実際には成果につながっていなかったのです。

ここで、英国の歴史学者・政治学者であるCyril Northcote Parkinsonによって提唱された「パーキンソン第1法則」を紹介します。これは、「仕事の量は、完成のために与えられた時間を全て満たすまで膨張する」という法則です。例えば、5時間で終えられる仕事でも7時間の時間を与えられると、人は終えるまでに7時間を費やしてしまうというものです。

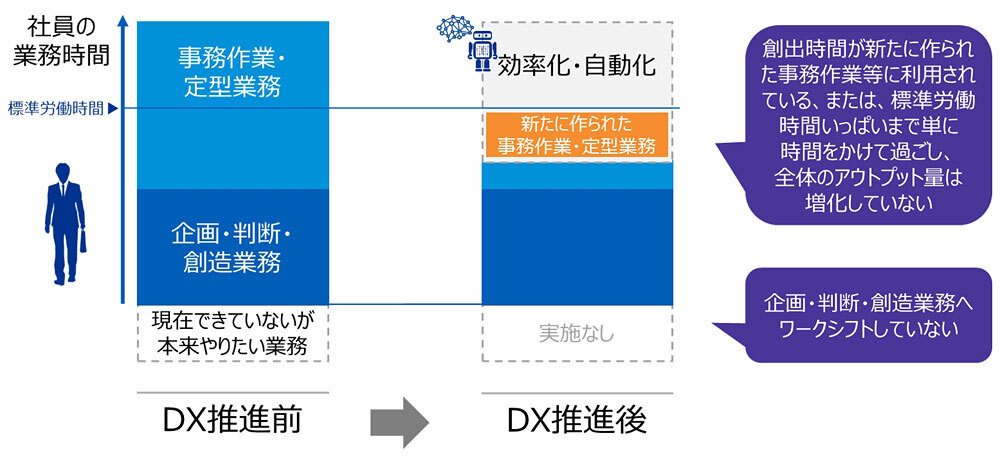

このような状況は、先ほどの事例企業などで実際に起こっていたことです。仕事を効率化しても、社員は新たな事務作業を作り出したり、これまでよりもゆっくりと仕事を行ったり、必要以上に休憩時間が延びたりして、トータルの生産性は以前とあまり変わらない結果になってしまっていました(図1参照)。

図1.効率化してもワークシフトできていない状況

また、こうした企業では事業部門や管理部門で“DX疲れ”も発生し、進ちょくや品質に影響が出て、DX自体の停滞につながりかねない事態に陥っています。

DXで真の成果を得るためには、業務改革とデジタルソリューション導入に加え、創出した時間分のリソースをより重要度の高い業務にシフトするところまで徹底しなければなりません。そのために、「DX出口戦略(DX-Exit)」とワークシフト計画を策定していくことが求められます。