本連載「松岡功の『今週の明言』」では毎週、ICT業界のキーパーソンたちが記者会見やイベントなどで明言した言葉を幾つか取り上げ、その意味や背景などを解説している。

今回は、国立情報学研究所 所長の喜連川優氏と、理化学研究所 量子コンピュータ研究センター センター長の中村泰信氏の発言を紹介する。

「見えないデジタルを見える形にすることが大切だ」(国立情報学研究所 所長の喜連川優氏)

国立情報学研究所 所長の喜連川優氏

国立情報学研究所(以下、NII)の所長を10年間務め、本日(3月31日)付けで退任する喜連川氏が3月24日、東京・一ツ橋の如水会館で記念講演会をオンラインとのハイブリッド形式で行い、NIIでの出来事を中心に研究者としての思いなどを2時間余りにわたって話した。冒頭の発言はその講演の中で、コロナ禍でのデジタル化において自らが大事なポイントだと感じた点を述べたものである。

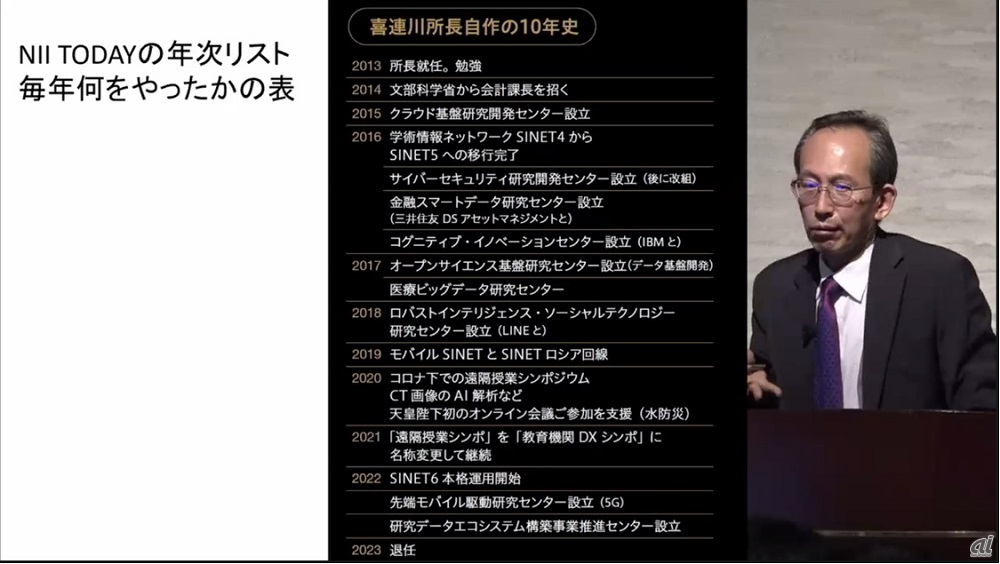

講演は、同氏がメディアからの依頼で作ったという「NII所長としての10年間の自分史」を示しながら、苦労話などを交えて「喜連川節」を存分に披露した。ここではその講演での話から、筆者が印象深く感じた「明言」を3つ紹介しよう(表1)。

表1:NII所長としての10年間の自分史(出典:NII喜連川所長の退任記念講演会での提示資料)

1つ目は、「オンラインの会議での情報伝達量はリアルの10分の1に過ぎない」。

NIIもコロナ禍でテレワークが中心になった時期があり、会議も企業などと同じくビデオ会議システムを利用。喜連川氏はそうして行ったオンラインでの会議について、「画面越しに五感を使って得られる情報量はリアルの10分の1に過ぎないと感じた。これでは、オンライン会議は定着しない恐れがある。デジタルの力はこんなものではないはず。非常に大きな課題と受け止めている」との見方を示した。

2つ目は、「多くの人が使うソフトウェアを作る際は、できるだけミニマイズすべし」。

喜連川氏はソフトウェア開発を巡る話の中で、とりわけ共用するソフトウェアを作る際は「できるだけスリムなものを心掛けるべきだ」と訴えた。なぜか。「ソフトウェアは鉄道や橋と同じ。作った後、相応のメンテナンスのコストと手間がかかる。あらかじめ、それをしっかりと頭に入れておくことが重要だ」というのが同氏の見解だ。

そして3つ目が、冒頭に挙げた「見えないデジタルを見える形にすることが大切だ」。

この明言の意図は、コロナ禍において大学をはじめとした教育機関で適用するオンラインの授業や講演イベントの仕組みづくりを手掛けてきた立場として、「その優位性を訴えていくためには、表側としてできることとともに、裏側にある仕組みそのものも分かりやすく見せていく必要がある」と。これは教育機関だけでなく、企業におけるDXの取り組みにも通じることではないかと、筆者は感じた。

喜連川氏には、NIIの所長に就任されてから本連載に過去6回登場していただいた。敬意を表して、その掲載時期とタイトル、リンク先を挙げておきたい。

- 2013年5月10日掲載「国立情報学研究所 喜連川新所長の決意」

- 2016年3月4日掲載「国立情報学研究所がIBMと産学連携プロジェクトを始めた思惑」

- 2017年1月13日掲載「国立情報学研究所とIBMによる産学連携プロジェクトの成果と課題」

- 2020年9月4日掲載「国立情報学研究所 喜連川所長が語る『日本のIT化遅れへの危機感』」

- 2021年1月29日掲載「国立情報学研究所 喜連川所長が懸念する『スマートシティーでのデータの“お作法”』」

- 2022年6月17日掲載「国立情報学研究所 喜連川所長の就任10年目、新事業に向けた決意」

最後に改めて、「喜連川先生、お疲れさまでした」と申し上げておきたい。