経営を圧迫するデータ量の増大とシステムの部分最適化

ところが昨今、流通するデータ量の増大と、システムの部分最適化が、企業におけるデータの利活用を阻む事態が目に付くようになった。

ある家電メーカーでは、基幹系業務を司るERPシステム(SAP)と、生産や購買、在庫といった情報系データを、FTPを介して連携。しかし、SAPシステムからのデータの切り出しにともなうアドオン開発や運用管理の増加が、接続先の増加にともない急増し、IT部門は悲鳴をあげていた。

また、ある製薬会社では、2000年ごろにDWHを構築。しかしその後、社員数や製品数の増加でデータ容量がひっ迫。夜間バッチ処理では、前日の日次データの処理が翌日昼近くまでかかるなど、情報をもとに動く営業担当者の業務に支障を来していたという。

三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社

三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社データセントリックソリューション第二部 第一課シニア ITアーキテクト

勝山尚彦氏

そのほかにも、IR(Investor Relations)情報に含まれる財務データといった重要データが、『どこから、どのような処理をされて出てきたのか』という来歴や算出根拠が不明であるために、企業の説明責任を十分に果たせないことに、社内で関係者が頭を悩ませているケースは少なくない。

すでに国内でも、既存事業の強化や経営効率化、財務基盤の改善などを目的とする戦略的M&Aや業界再編の圧力は高まっている。今後、システム間連携用インターフェースの開発や、データの信頼性・整合性確保に、さらに手をこまねくようであれば、そのこと自体が企業経営を脅かすリスクになりうる。

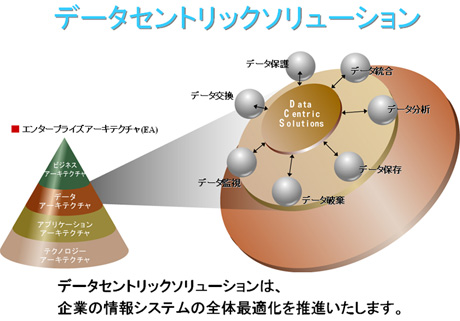

「データ量の増大に対応したシステム開発手法の見直しが必要です。あわせて、構造化/非構造化を問わず、全社データの可視化、それらのデータの信頼性の向上。これらが、企業経営にデータを役立てるために、最初に手をつけなければならない対応策です」と述べるのは、三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社(以下、MDIT) データセントリックソリューション第二部 第一課シニア ITアーキテクトの勝山尚彦氏だ。

非構造化データに関するメタデータも一元管理

MDITのデータセントリックソリューションは、(1)データ統合、(2)データ分析、(3)ログ管理といった分野での活用実績がある。それを構成する中核的な要素のひとつが、データ統合プラットフォーム「PowerCenter」である。

実は、先に述べた課題事例は、いずれも、このソリューションによって解決されている。

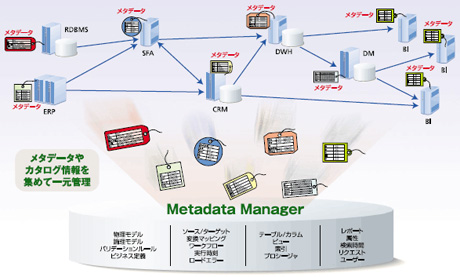

ERPと情報系システム間を連携・同期させる試みは、PowerCenterをハブとすることで解決した。ERPだけでなく、メインフレーム、各種メッセージング連携、SCM、CRM、SFA、BI、RDBMSといった、さまざまなデータソースを、ターゲットと連携できるアダプタ(システム間連携インターフェース)を標準装備するPowerCenterにより、インターフェース数の削減と、変換ロジックの共通利用、再利用を実現。手戻りを減らし、開発期間を短縮している。

なお、PowerCenterは、それ自体のデータベースが保有するメタデータ(ソース、ターゲット、マッピング、ワークフローなどの定義情報)に加えて、各社のデザインツールやBIツールなど、企業内に散在する各システムのメタデータやカタログ情報を含めて、一元管理できる。また、Microsoft Word/Excel、PDFファイルといった非構造化データについても、メタデータを活用して、シームレスに統合することが可能だ。

集約されたメタデータは、データの依存性の確認や、仕様変更・追加開発にともなう影響範囲の分析にも活用できる。複数システムをまたがるデータの整合性に関しても、システムのライフサイクルに沿って横断的に可視化するなど、その使い道はマスターデータ管理へとスムーズに発展できる。

[PR]企画・制作 シーネットネットワークスジャパン株式会社 営業グループ marketing@japan.cnet.com