コロナ禍は奇しくも、企業のプロセスのデジタル化が進んでいるかどうかが問われる契機となった。デジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性が再確認される中、人事システムを手掛けるWorkdayが提唱するのは「デジタルアジリティー」だ。デジタルアジリティーをどのように実現するのか、ジョブ型やメンバーシップ型など人事制度のトレンドはどうなっているのか――Workday日本法人でマーケティングディレクターを務める荒井一広氏に聞いた。

--コロナ禍への対応に追われる企業や組織に対し、Workdayは「デジタルアジリティー」が重要と訴えています。デジタルアジリティーとはどのような状態でしょうか。

Workdayは、コロナ禍のような事態へ素早く対応するために、DXを進めてアジリティー(俊敏性)を実現する必要があると考えています。そこでIDCと協力し、「組織と文化」「人と能力」「プロセスとガバナンス」「テクノロジー」の4つの視点でデジタルアジリティーを測定しました。

Workday日本法人 マーケティングディレクターの荒井一広氏

具体的には、4つの観点を4つのステージに分けて評価します。例えば、「組織と文化」では、ステージ1を“透明性がなくモノリシック(一枚岩)な段階”、ステージ4は“各部門が自律的に機能しつつ組織全体で同期と調和が維持できる段階”となります。「プロセスとガバナンス」では、ハンコ文化に注目が当たっていますが、プロセスからデータまで、承認プロセスまでデジタル化されオペレーションの生産性が高い状態をステージ4としています。

--デジタルアジリティーの現状をどう評価していますか?

IDCと2020年2~7月に日本を含むアジア太平洋(APJ)地域9カ国で行った調査においては、ステージ1の企業が38%、ステージ2が最も多く42%、ステージ3は18%、デジタルアジリティーが最も高いステージ4の企業はわずか2%でした。

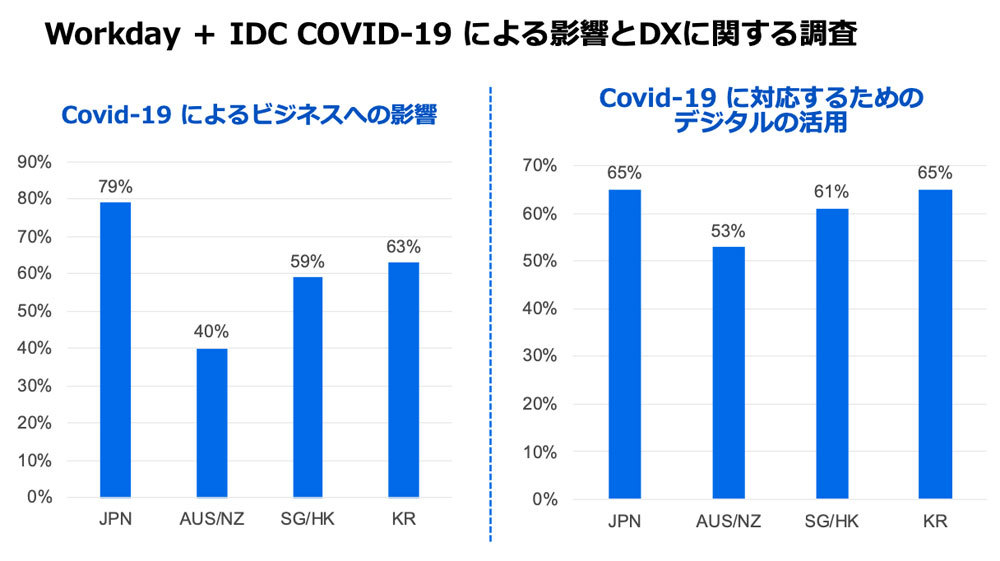

新型コロナによる影響を調べたところ、日本は他のアジアの国よりもビジネスへの影響が出ている(左)

日本はAPJの中で決して遅れているわけではありません。シンガポール、ニュージーランド、オーストラリアに続いて4番目で、上位4カ国は全てステージ2です。日本を悲観的に見る向きもありますが、平均的な位置にあると言えます。

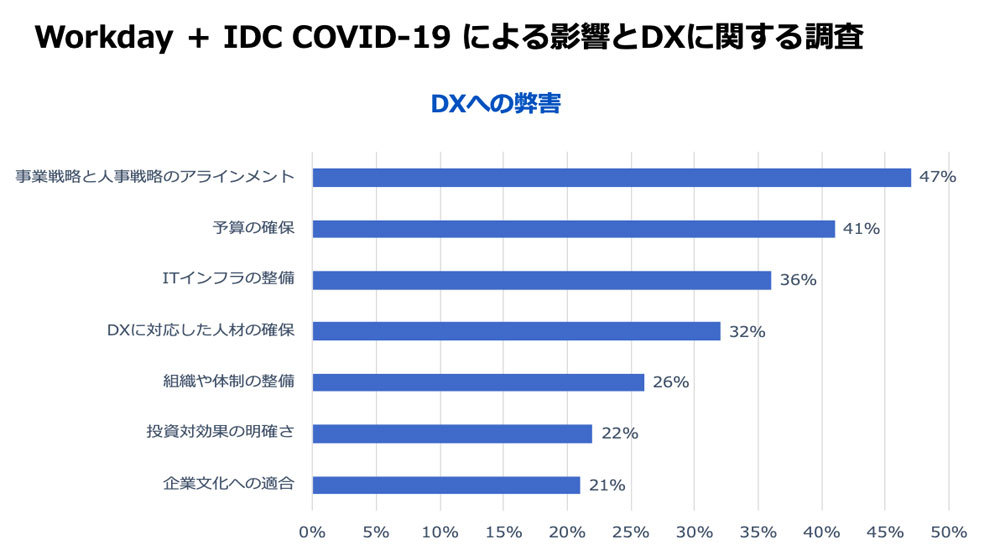

ただし、これはAPJの調査です。世界的に見ると、APJ全体のレベルがずば抜けて高いわけではありません。まだ、デジタルアジリティーを進めていく余地はあります。なお、調査でDXへの弊害を尋ねたところ最も多く挙がったのが、「事業戦略と人事戦略のアラインメント(連携)」でした。

DXへの最大の弊害は「事業戦略と人材戦略のアラインメント」だ

--人事・組織に限定すると、デジタルアジリティーになるために必要なことは何でしょうか。

コロナ禍からWorkdayでは、予期せぬ事態に備えるために経営や人事の戦略部門が考える要素として、「心身の健康」「社員のエンゲージメントと生産性」「お客さまの成功」「アジャイルな組織」の4つが大切になると伝えていました。「アジャイルな組織」の具体例として、Workdayが今回のコロナ禍で採った対策を紹介しましょう。

日本で最初の緊急事態宣言が出たのは、2020年の4月初めでしたが、Workdayでは、同年1月24日に新型のウイルス感染症に対する注意喚起のガイダンスを行いました。2月13日にはAPJの社員に対し、米国出張を禁止することにしました。3月3日には基本的に出張、プライベートな旅行も禁止としました。その翌日にAPJ地域の全社会議、社員向けQAを行い、7日には在宅勤務に関するガイダンス、衛生管理についても規範プラクティスを発表し、世界全域でのリモートワーク体制に入る準備をしました。

3月16日に、トップからのメッセージとともに特別賞与として2週間分の給与を支給し、在宅勤務に必要なものをそろえる資金も500ドル(最終的な金額)支払うことにしました。

この間、Workdayのフィードバック機能を使って従業員の心理状態などについて調べていました。健康状態を聞くだけでなく、上司から十分なサポートを得られているか、雇用について不安を抱いていないかなどについても質問し、回答から必要な要素を幹部が共有しながら施策を実行してきました。

ここから言えることは、経営がデータを駆使しながらアジャイルな経営判断を行っているということです。年次で決められている計画を定期的に見直しながら柔軟に変更できる基盤、意思決定のプロセスがあるため、有事に迅速に対応できたと言えます。意思決定の後に遂行できる人がいるという点も重要なポイントです。

--日本でWorkdayを導入する顧客企業はどうでしょうか。

日立製作所は、2018年にWorkdayの導入を開始しました。Workdayの展開を北米からスタートして導入を進めているところです。時期からも分かるように、コロナ禍やアジャイルな組織を作るためにWorkdayの導入を決定したわけではありませんが、結果として首都圏9万人の従業員に在宅勤務を実施するなど、コロナ禍へうまく対応できたと聞いています。

時期を同じくして、ジョブ型推進のプラットフォームとして、たまたまWorkdayがあったことでも注目されましたが、Workdayがあるからジョブ型にするのではなく、グローバル企業としてジョブ型にしたり人事戦略を変えたりするに当たって、Workdayを利用するという方針です。それまで複数の人事システムがありましたが、さまざまな人種の人が働く中で、給与や報酬などの制度やジョブレベルなどをグローバル標準にする必要があったと聞いています。

注目されているジョブ型ですが、日立製作所の場合は戦略的にグローバル人事に移行する中で、ジョブ型は要素の1つに過ぎないと思います。ジョブ型になると、ジョブディスクリプション(職務の定義)ができて、それぞれの人が果たすべき役割、数値や成果が明確になります。そうなると自ずとデジタル化が整備された環境があれば在宅勤務でも業務は回ります。

ジョブ型とメンバーシップ型のハイブリッドと言えるのがニトリです。退職率を低くするために、ジャーニーマップのようなものを作るというのが起点でした。「全員が幹部候補」と考えており、一人一人の社員がどういう成功を望んでいて、それを会社がどうサポートできるのかが課題にありました。

そこで、全社員に対して2年後、5年後など自分がどうなりたいのかを考えてもらったそうです。ニトリには物流や製造などもありますので、従業員はジャーニーマップを描きながら自社には幅広い(仕事の)機会があると実感できます。メンバーシップではありますが、一つ一つのジョブの定義や在り方も整理しています。

教育面でもWorkdayとグロービスの「グロービス・ラーニング・プラットフォーム」を使って、従業員が学習できる環境を整えています。これにより個々のジョブや、やるべきことについてはしっかり定義しつつ、機会は平等にして自発的に“個”を生かすローテーションができるという仕組みです。

コロナ禍でも店舗を開けていたそうですが、不満が本部に上がってきていたので、Workdayのリサーチ機能を使って個々の従業員がどう考えているのかを調査されています。すると、店舗の中ではチームワークがきちんとできているが本部に対して不信感があるということが分かり、対策を講じたそうです。このように、一人一人の意見を聞いて反映させるオペレーションができる体制を整えているため、現場を大切にすることができます。

--コロナ禍はWorkdayのビジネスにどのような影響を与えていますか。

導入に早くて1~3年を要する製品なので、すぐに目に見える変化があったわけではありませんが、大手製造業をはじめ立て続けに声をかけていただいています。

背景には、DXの加速やプロセスのデジタル化だけでなく、人事戦略を見直すという動きもあります。人事制度の見直しはすぐにできるものではないので、各社の腕の見せ所になるでしょう。Workdayとしてもしっかりサポートしていきたいと考えています。

Workdayは人事のツールに見えますが、実際に判断をいただくのは人事担当よりも経営層が多い。Workdayは財務のプランニングプラットフォーム「Workday Adaptive Planning」を持っており、2021年には財務システム「Workday Financial Management」の日本での展開も本腰を入れます。ここでは、昔ながらのERP(統合基幹業務システム)ベンダーのように、ファイナンスありきで販売するのではなく、人事データがあってそこにひも付くファイナンスという位置付けで進めていきます。