日本オラクルは、クラウドサービスで提供している自律型データベース「Oracle Autonomous Database」の動向に関する説明会を開き、エンドユーザーにフォーカスを広げるなどの変化を紹介した。

Oracle Autonomous Databaseは、Oracle ExadataとOracle Database、運用自動化機能を組み合わせて、2018年にサービスを開始した。クラウド事業戦略統括本部 ビジネス推進本部長の佐藤裕之氏は、提供背景について「クラウド時代は運用管理をしたくないユーザーが増えており、ベンダーが運用管理することで、ユーザーがやりたいに注力にするため」と解説する。

日本オラクル クラウド事業戦略統括本部 ビジネス推進本部長の佐藤裕之氏

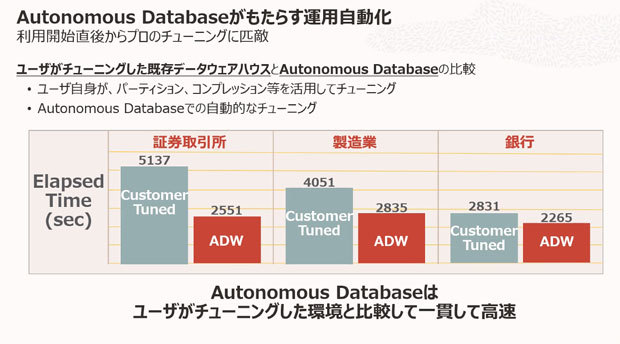

自律型は、データベースの運用管理で特に比重の大きいパフォーマンスチューニングやクエリー最適化といった経験や専門性が問われる点だけでなく、脆弱性を修正するパッチの適用といったセキュリティ対策など、属人的になりがちな作業を自動化する。佐藤氏は、ユースケースにより、オンプレミスのOracle DatabaseをクラウドのOracle Autonomous Databaseに載せ替えるだけでも大幅な性能向上が図られ、コスト面でも比重の大きい運用管理の部分が自動化されることによるTCO(総所有コスト)の削減効果を強調した。

データベースのパフォーマンスチューニングの効果

現在は、主にトランザクションプロセッシング、データウェアハウス、JSON、APEXのデータサービスが提供され、共有あるいは専有で使用可能という。佐藤氏によれば、2018~2020年はデータベース自体の機能の進化やIT部門ユーザーに重きが置かれたが、2020年末から周辺機能およびエンドユーザーに拡張しているという。

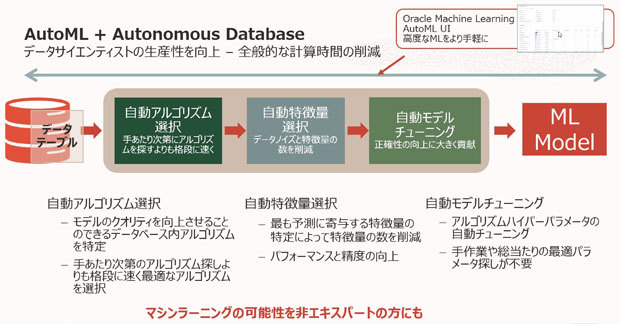

例えば、データウェアハウスでは、2021年3月のアップデートにより、データアナリスト、データサイエンティスト、事業部門のユーザーをターゲットに機械学習を平易に扱えるようにする機能を追加した。「AutoML」と呼ぶ機能群では、ユーザーが機械学習モデルを作成する際に、対象となるデータソースをドラッグ&ドロップ操作で指定すれば、後はデータの変換や推奨アルゴリズムなどが自動的に反映される。佐藤氏は、Oracle Databaseがあれば、すぐに機械学習の利用を始められるとした。ちなみに、機械学習や人工知能(AI)関連の技術自体は、Autonomous DatabaseやSaaSなどの同社のクラウドサービスの中で使われているとも説明している。

機械学習の利用を容易にする機能

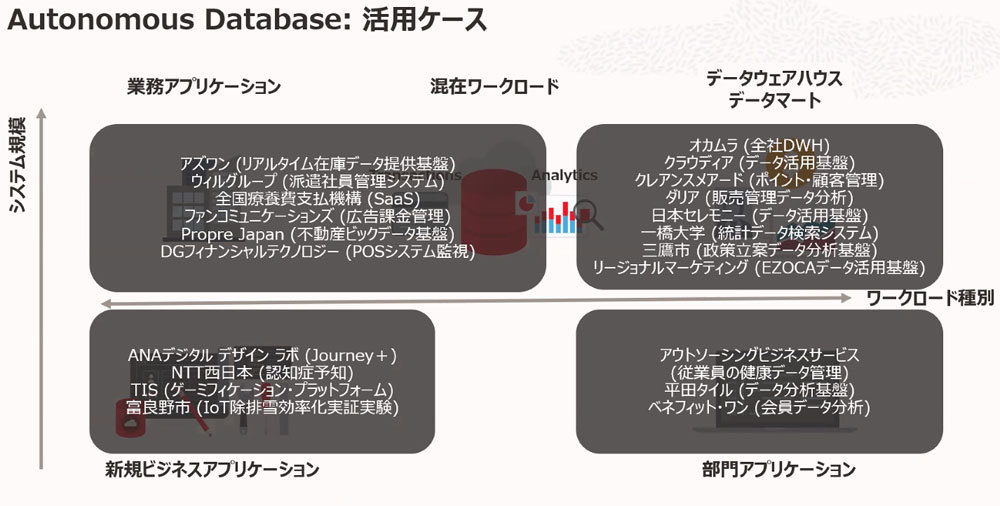

Autonomous Databaseの導入企業は、当初は先進的なユーザーだったが、佐藤氏は、現在ではミッションクリティカル領域から部門アプリケーションのような小規模まで広がっており、ユースケースも多様化していると説く。また、別のクラウドサービス事業者のマネージド型データベースサービスからの移行事例もあるとした。

タイプ別のユーザーの利用シーン

近年の企業IT市場では、ITベンダー各社がデジタルトランスフォーメーション(DX)やコロナ禍などを背景に、従来にないビジネスの創出あるいは先行きが見通しづらい経営環境の予測といった必要性を提起し、データとその活用およびテクノロジーの採用を顧客に訴求する動きが目立つ。製品やサービスの競争も激化している。

佐藤氏は、説明会の冒頭で同社としてもマーケティング戦略の観点から、データを集めてそこからビジネスの洞察を得るという「シングルデータプラットフォーム」をコンセプトに掲げていると述べた。またAutonomous Databaseが、競合の提供するマネージド型データベースサービスよりも“深い”レベルで同社が運用管理しており、ユーザーの効率化をサポートするとも強調した。