2019年の現在は、デジタルトランスフォーメーション(DX)がIT部門の耳に入るようになった。定義や捉え方は企業によって異なるが、五輪特需や大型プロジェクトの活況が終わった先の2025年は、本格的なDXの時代が始まるであろう。しかし、期待されるDXは全社レベルで検討すべきビジネスの話か、IT部門が検討すべきITの話か――これまでのDXの前身に当たる方法論をもとに、2025年に想定される事象をシミュレーションし、その先のIT部門の年齢構成の変化も読み解きながら、DX時代のIT部門の姿を全8回の連載で占う。第1~4回はDXのガバナンス、第5~8回はDXのテクノロジーがテーマだ。

第5回では、DXを推進する際に、参考にしたいテクノロジーの組み合わせや実装を解説し、2025年に向けDXのテクノロジーが突然組み合わせれば誕生する訳ではなく、過去に育ててきたテクノロジーが技術的に花開き、DXが実装できることを解説した。その中で、BtoC(対消費者ビジネス)のケーススタディーとして、レクサスが誕生するまでのトヨタのITへの投資や撤退の解説をした。第6回ではBtoB(対法人ビジネス)での実装、第7回はDX化として「適用性」、第8回は社内システムのDX化を取り上げる。

UberのケーススタディーはIoTだけか

DXのケーススタディーとして頻繁に登場するUberは、米国カリフォルニア州サンフランシスコで誕生したモバイル/IoT/ビッグデータのテクノロジーを駆使した会社だろう。UberのIT部門では、早くから海外展開を考え、システムを複製(マルチテナント)できるように、国別(言語別)でも分けて、拡張できるように作り始めていたに違いない。

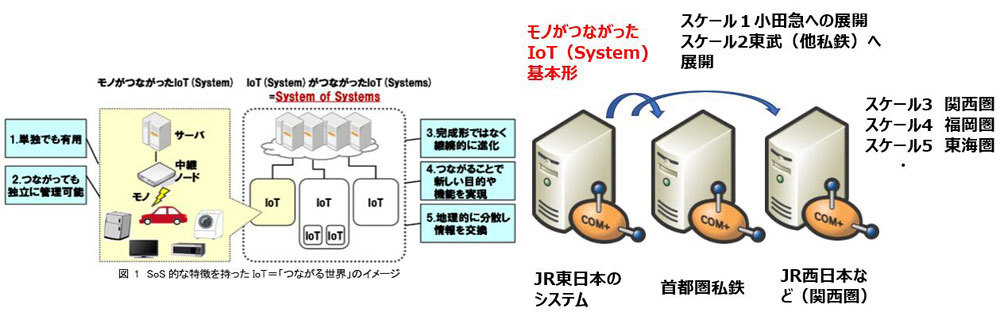

UberのIT部門が最初に構築したサンフランシスコ用のモバイル/IoT/ビッグデータのシステムは、図13の1つのIoTシステム(図の左側)に過ぎない。次に、中国語対応、日本語対応として、2~3個目の同じようなIoTシステムを構築したと仮定すれば、この2個目からのシステムが、経済産業省のガイドラインでは、IoTテクノロジーのSoS「IoTがつながったIoT」と定義される。

複数のIoTシステムが連携し、DXで重要なスケールの実装

複数のIoTシステムが連携することで、DXで重要なスケールのビジネスモデルが構築される。それでは、このようなIoTテクノロジーのSoSを利用したDXのスケールの実装例は国内にあるのだろうか。

図14.IoTのSoSを利用したSuicaのケーススタディー(出典:丸紅ITソリューションズ、2020年1月)

図14のように、IoTテクノロジーのSoSを利用して、DXで重要なスケールの実装を構築したテクノロジーが、JR東日本の「Suica」である。

FeliCaを採用

Suicaは、ソニーが開発した非接触型ICカード「FeliCa」の技術を用いたICカード型の乗車券である。FeliCaは2003年当時、法人の入館証とPCのログイン制御などに利用できるとして提供されたが、1枚当たりの価格がまだ高い非接触型ICカードであった。ただ、「Edy」(プリペイド、前払い方式の電子マネー)として、ビットワレットとソニーが東京・大崎地区で実証実験を済ませていた点では期待されていた。

非接触型ICカードを1枚500円の保証金としたビジネスモデル

JR東日本のSuicaは、FeliCaの技術を採用したIC乗車券と電子マネーの2つを合わせ持つテクノロジーであり、1枚当たり500円のカードとした点が普及したポイントであろう。図14のように、ICカードタイプから採用され、後に、携帯電話でもSuicaが使えるようになった。

IoTのテクノロジーとしては、カード読み取り装置がIoTのセンサーになり、2001年に首都圏のみであるが、IoTのセンサーの設置場所が拡大されてきた。また、Suicaとして利用した売店での読み取り装置もIoTのセンサーであり、1つの駅で複数台の「ものがつながったIoTシステム」が誕生した。

図13.System of Systems(システム・オブ・システムズ、以降SoS)の定義(出典:経済産業省/総務省 IoTセキュリティのガイドラインver1、2016年7月とJR東日本のSuicaのIoTからスケール展開、丸紅ITソリューションズ、2020年1月)

図13.System of Systems(システム・オブ・システムズ、以降SoS)の定義(出典:経済産業省/総務省 IoTセキュリティのガイドラインver1、2016年7月とJR東日本のSuicaのIoTからスケール展開、丸紅ITソリューションズ、2020年1月)