ソフトウェア開発のビジネスにおいて、「人月」という単価ビジネスからいかに脱却するか、というのはよく議論される命題である。実際そこには個々のエンジニアのスキルを無視した、あたかも量り売りで材料を買い付けるような響きがあり、「平均単価xx円」で受注などと言われると、やる気も失せるというものだ。最近の受注単価動向を眺めつつ、その解決に関する議論をしてみたい。

下落する人月単価

そもそも、「単価」という言葉そのものが、その価格に込められたノウハウやスキルを表現するよりも、需給によって変動するコモディティ的な素材を表現するのに適している。それゆえに、ビジネス的にも景気動向に影響されやすく、差別化の要素がボリュームに依存することになる。

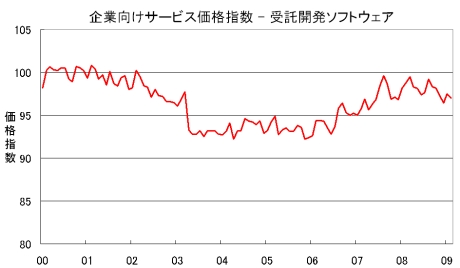

日本銀行が発表している「企業向けサービス価格指数」の中に「受託開発ソフトウェア」という、いわゆる受注単価をインデックス化したものがある。これを2000年からグラフ化すると下図のようになる。

2000年頃の好況期を経て、ITバブルの崩壊に伴ってSI企業の業績が軒並み悪化した状況が、この単価インデックスを見るとよく判る。2003年に急落した単価に対応するために国内のIT各社は開発リスクの管理を強化し、オフショア開発を拡大することで、価格下落への耐性を強めた。2006年から単価は戻り始めるが、その振れ幅は大きく安定していない。

今回の不況はその矢先に発生したものであり、2009年2月時点でその水準は2003年の急落前夜という水準まで落ち込んでいる。もし、ITサービスのビジネスがこの単価に完全に連動する需給型のビジネスであるならば、M&Aを通じて寡占市場を構築し、顧客や仕入先との交渉力を高めることが重要となる。

ノウハウを集約せよ

実際、インドの大手ITベンダーはITサービスビジネスを拡大させる過程において、社員数を10万人規模にまで増加させた。しかしながら、最近ではひたすら人数を増やしてビジネスを拡大するだけではなく、パッケージソフトウェアの販売など人数のみには依存しないビジネスの展開へも積極的である。おそらくは、人数も一定規模を上回ってくると逆に管理コストが大きくなり、効率化と収益性向上の限界に直面するのではないかと推測される。

さらに、サービスビジネスに関わる単価は、東南アジア地域だけでも中国をはじめとしてインドより安い国が多い。そうした中で単価に依存したビジネスモデルでは、競争力も失われてゆく。それゆえに、受託開発で培ったノウハウを、それを表現しにくい単価ビジネスではなく、自社で開発した、あるいは買収によって獲得したソフトウェアに集約することで刈り取っていこうというのがパッケージソフトウェアによるビジネスである。