本連載「サイバーセキュリティ未来考」では、注目のキーワードを読み解きながら、企業や組織におけるセキュリティ対策のこれからを占う。

「P-SIRT」とは?

IoT(Internet of Things)が急速に広まっている。さまざまな“モノ”がインターネットにつながることで付加価値が生まれ、同時にインターネットの脅威にもさらされることになる。IoT機器に脆弱性があれば、それをインターネット経由で悪用され、IoT機器に誤作動を起こさせたり、別のサイバー攻撃に悪用される可能性もある。そこで、製品の設計段階から出荷後までを対象に、問題発生時に対応する「P-SIRT」を設置する動きが高まっている。

組織がサイバー攻撃などを受けた際に、インシデントに対応する機能として、「CSIRT」(Computer Security Incident Response Team)がある。CSIRTのメンバーは経営層を含む各部署の社員で構成される横断組織となっており、多くの場合は消防団のように、通常は本来の業務を行い、インシデント発生時に招集される。そして、インシデントの原因究明や証拠保全などを行う。また、脅威情報などを共有する際の他組織との窓口としての機能も担う。

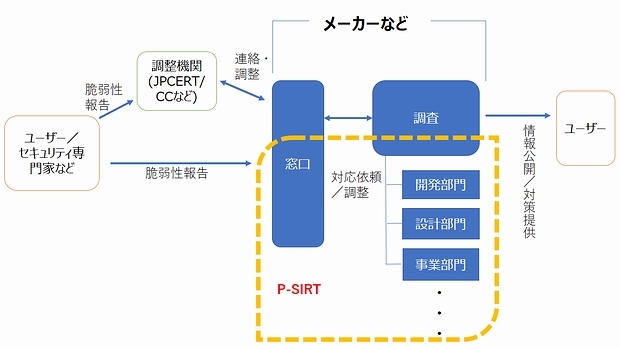

このCSIRTの考え方を、製品(プロダクト)に当てはめたものが「P-SIRT(Product-Security Incident Response Team)」だ。あくまで呼称であり、正式な名称として定義されている言葉ではないが、既に多くの企業がP-SIRTを構築している。なお、独立系ITコンサルティング・調査会社であるアイ・ティ・アール(ITR)は、P-SIRTを「製品のセキュリティや脆弱性対応などを行う専門チーム」としている。

P-SIRTもCSIRTと同様に、通常メンバーは本来の業務を行い、メンバーには経営層も加わっている。また、メンバーは製品の開発から設計、製造、品質管理、さらに保守・アフターサービスなど一連の流れに沿って配置され、販売後の製品のインシデントについても対応する。インシデントの内容によってはリコールもあり得るため、経営層の参画が重要になる。

インシデント対応についてもCSIRTと同様に、「準備」「検知・分析」「封じ込め・根絶・復旧」「事後対応」の4つのフェーズを回していくことになる。また、P-SIRTの構築に合わせ、製造における各工程にインシデント対策を加えるケースも多い。一方でCSIRTのような、インシデントや脆弱性に関する情報交換の窓口としての機能は少ないようだ。

P-SIRTの活動イメージ