インテルやAMDのように、プロセッサメーカーとしてではなく、システムベンダーの1事業としてプロセッサの開発を手がけるサン・マイクロシステムズ。同社の考え方は、プロセッサをコンピュータの1部品というミクロな視点で捕らえるのではなく、どのようなアプリケーションと一緒に使われるべきかという視点で開発を行うというものだ。プロセッサとハードウェア、さらにはアプリケーションまですべてを取り扱う同社ならではの戦略といえる。

この考えは、インテルが現在デジタルホーム向けプラットフォームとして打ち出している「Viiv」と方向性は同じだ。半導体という一般消費者には目につきにくい部品をメインに提供し、部品そのもののブランド戦略を推進していたインテルが、今やその部品をデジタルホームという全体像の中でとらえようとしている。一方サンでは、エンタープライズ市場において、こうした考えを以前から推進していた。

アプリケーションのマッピングから始まるサンの戦略

「プロセッサ開発者は、プロセッサという部品そのものの性能に目が行く傾向にあり、自己満足的な開発を行ってしまう。自分の開発したプロセッサがどういうシステムにどう搭載され、どんなアプリケーションが動いているのかといった特性はもちろん、環境問題や発熱、消費電力、データセンターのスペースといった顧客の課題について考えることは少ない」。こう指摘するのは、サン・マイクロシステムズ プロダクトマーケティング本部 シニアストラテジスト 野瀬昭良氏だ。

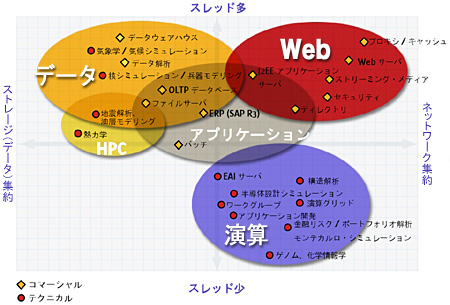

これまでのようにクロック数が高くて安価なプロセッサを用意すれば済むというのではなく、「マクロな視点でプロセッサを捉え、用途に合った適材適所のプロセッサを開発すべき」というのがサンのプロセッサ戦略の根源にある。そのためサンでは、まずプロセッサが実際に使われるアプリケーションを想定し、アプリケーションの特性をマッピングした。このマッピングにあたってサンが採用した軸は、必要なスレッド数(下図縦軸)と、データの入力方法(下図横軸)だ。

スレッド数は、アプリケーション環境でソフトウェアの単位がどれだけ動いているかによって決まる。例えば、不特定多数のユーザーが一気に集まるチケットのネット販売など、インターネット関連のアプリケーションはスレッドの多いアプリケーションとなる。

データの入出力方法によるマッピングは、「ストレージ集約型」と「ネットワーク集約型」に分けられる。例えばデータウェアハウスやファイルサーバなど、データの入力先も出力先もディスクとなる場合はストレージ集約型となり、逆にデータの入力先も出力先もネットワークとなるウェブサーバやストリーミングメディアなどのアプリケーションはネットワーク集約型となる。

こうしてマッピングした結果、サンはアプリケーションを主に3つの領域に分けた。それは、ネットワーク集約型でスレッド数をさほど多く必要としない「演算領域」、ネットワーク集約型で多くのスレッドを必要とする「ウェブ領域」、そしてストレージ集約型で多くのスレッドを必要とする「データ領域」だ。サンでは、ウェブ領域に適したプロセッサとして「UltraSPARC T1」を提供し、データ領域に適したプロセッサとして「UltraSPARC IV」を、また演算領域に適したプロセッサとしては、AMDとの提携の下「AMD Opteron」を推進している。

「ひとつのアーキテクチャですべてをカバーしようとすると、プロセッサが非常に高価なものになる。アプリケーションのパターン別に適切なプロセッサを用意することで、顧客に最適な提案ができる」(野瀬氏)

「ここで特に重要なのはスレッド数だ」と、サン・マイクロシステムズ プロダクトマーケティング本部 本部長の纐纈昌嗣氏は言う。同氏は、プロセッサの開発に、アプリケーション環境でスレッド数が多いか少ないかということが反映されていないケースが多いことを指摘する。ほとんどのプロセッサメーカーがデュアルコアやマルチコアの製品を発表し、コア数の多さで処理能力の高さをアピールしているが、纐纈氏は「確かにコアが増えれば処理できるスレッド数も比例して多くなる。ただ、コアを増やせばそれだけ価格は上がる。サンでは、1つのコアの中で多くのスレッドが実行できる技術にも注力した」と述べている。これが、同社の推進する「チップマルチスレッディングテクノロジー(CMT)」だ。

こうした視点でプロセッサを開発したことにより、サンの提供するプロセッサのアプリケーション性能は「驚異的に向上した」(野瀬氏)という。例えばウェブ領域のプロセッサで同社が2005年12月にリリースした「UltraSPARC T1」(開発コード名「Niagara」)はCMTを実装した初のプロセッサとなったが、T1のスループット性能は2000年にリリースした「UltraSPARC III」の性能を1とした場合、15倍となっている。T1の後継「Niagara 2」(開発コード名)では30倍となる予定だ。

一方、データ領域における現行プロセッサは「UltraSPARC IV+」だが、この領域では2006年中ごろに、富士通がサンとの提携で開発するプロセッサ「Olympus」(開発コード名)が発表される予定で、これはUltraSPARC IIIの7倍の性能を持つ。また、その後継で2007年〜2008年ごろに発表予定の「Rock」(開発コード名)は、同じくUltraSPARC IIIの30倍となる予定だ。