前回の「DX推進で大企業が陥りやすい5つの罠」では、多くの国内企業が、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進で頻繁に直面している阻害要因を5つの罠として紹介しました。今回は、そのような罠に陥らない、または突破するための方策について考察します。

日本企業の特性とDXの5つの罠

多くの日本企業、とりわけ長年成功を収めてきた伝統的大企業がDXを推進するに当たって、「DXごっこの罠」「総論賛成の罠」「後はよろしくの罠」「形から入る罠」「過去の常識の罠」といった5つの罠が待ち構えていることは前回説明しました。

DXの取り組みにおいて、日本は他の国・地域から水をあけられていると言わざるを得ません。これには大きく3つの根本原因が考えられます。

1つは「抱える重荷」の問題です。デジタル時代をけん引する大手プラットフォーマーやデジタルディスラプターの多くは米国発祥の企業ですし、シリコンバレーでは毎日のようにデジタルネイティブなベンチャー企業が生まれています。企業の栄枯盛衰が著しい米国では、アマゾンショックによって大手百貨店やかつてはカテゴリーキラーと呼ばれた専門小売業が続々と倒産に追いやられ、Uberの出現でタクシー業界は大きな打撃を受けています。しかし彼らは、こうした競争による淘汰(とうた)を産業の新陳代謝として受け入れ、ゼロから新しい世界を作り直すことをいといません。一方、経済成長とデジタライゼーションの波が同時に進行している中国やアジアの新興国などは、何のしがらみもなくデジタルイノベーションにまい進しています。

日本だけが、既存事業の成功体験、旧来の組織制度や企業風土、老朽化・複雑化した既存システムを捨て去ることができず、重たい荷物を背負ったまま、これまでと異なる身軽さが勝敗を左右する新しいルールの戦場で戦いに挑んでいるのです。

2つ目は「経営者のデジタル感度」の問題です。一昔前まで、カリスマ経営者がイノベーターでした。パナソニックの創業者である松下幸之助氏、ソニーの井深大氏と盛田昭夫氏、セコムの飯田亮氏など、数え上げれば切がありません。彼らは、自らの発想で全く新しい価値を創造し、何もなかったところから市場を切り開いてきました。では、今はどうでしょうか。人工知能(AI)、IoT(モノのインターネット)、仮想通貨などが台頭するデジタルエコノミーの時代に、現在の経営者が自らデジタルイノベーションを起こすことができるでしょうか。もちろん、現代にも大きな変革を断行し、市場を切り開いている経営者は存在します。しかし、「技術のことはよく分からない」「担当者に任せている」という経営者も少なくありません。

ちなみに、独立行政法人経済産業研究所の調査によると、国内企業の社長の通常交代時(解任または経営責任を取り辞任を除く)の平均年齢は新任時で57.5歳、退任時で65.2歳とのことです(米国は新任時50.8歳で退任時60.6歳)。もちろん、年齢が若ければITに詳しいとか、デジタル時代の潮流を理解していると一概に言えるものではありません。しかし、この世代の経営者が若かったころは、PCを一人一台与えられたり、電子メールを当たり前のように使ったりする時代ではありませんでした。そのような世代が、デジタル技術の可能性や最新動向を正しく理解できるかでしょうか。

そしてもう1つ、日本の特に大企業にとってDXを阻害する重大な要因があります。それは、「組織マネジメントの問題」です。『イノベーションのジレンマ』発刊以降、これに対応する方法やデジタル戦略論、対ディスラプター対策などに関する書籍は数多く出版されています。しかし、欧米の著名な学者やコンサルタントが執筆するイノベーション戦略の要点は、経営トップのリーダーシップを問うものばかりです。すなわち、経営者が将来に対する慧眼と強力なリーダーシップを持って、トップダウンでイノベーションをけん引することを前提としているのです。一方、日本国内でデジタルイノベーションに関する講演を行った際に寄せられる質問の多くは「どうすれば経営者の意識を変えられるのでしょうか」というものです。トップダウン型のイノベーションを断行できる企業は多くはないのです。

日本流のDXの進め方が求められる

先述のように、欧米発のDX戦略に関する書籍では、経営者のリーダーシップの重要性が語られているものが多く見られます。そして、変革の推進手法はトップダウンに重きが置かれている傾向が強いと感じられます。多くの日本企業にはこの手法はなかなか通用しにくいと言わざるを得ません。経営者のリーダーシップを待っていたのでは何も始まらないのです。もちろん、DXを全社的に推進していく上で、経営者の理解と協力は非常に重要であり、必要です。しかし、実際にイノベーションのアイデアを出し、試し、試行錯誤を繰り返しながらDXを推進していくためには、ミドル層や若手を含め、従業員の一人ひとりが主体性を持って取り組み、経営層を動かしながら進めていくことが求められます。

DXによって自社がどこを目指すのかということも、社長一人や経営会議のメンバーが決めるのではなく、従業員の一人ひとりがそれぞれの立場で考え、階層を超えて議論し、認識を共有していかなければなりません。

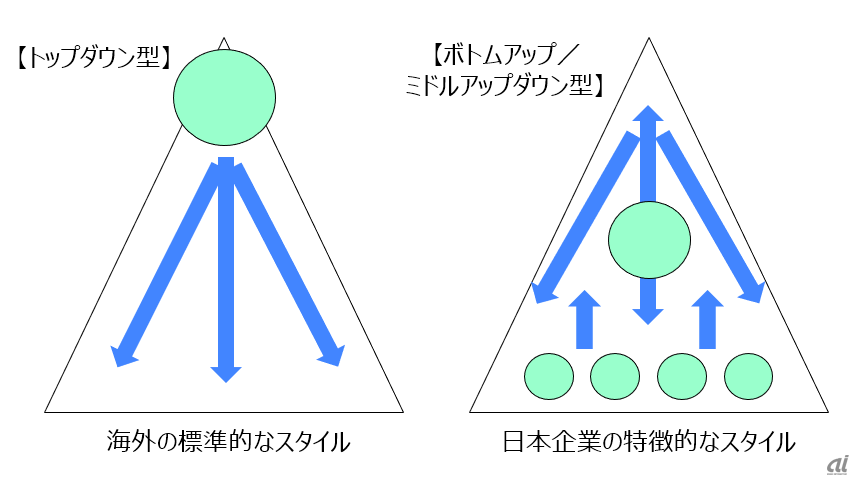

日本には、欧米と異なる日本流のデジタルイノベーションの起こし方、進め方があるはずです。たとえトップダウンでなくても、ボトムアップでもミドル層からでもイノベーションを巻き起こすことができるのが日本企業の強さかもしれません(図1)。また、大きな投資や陣容を傾けなくても、試行的な取り組みができるのがDXの特徴でもあるのです。カリスマ経営者や天才イノベーターの出現を待たずとも、チャレンジができるのがDXなのではないでしょうか。

図1.日本の特性に合ったDXの進め方(出典:ITR)

5つの罠への処方せん

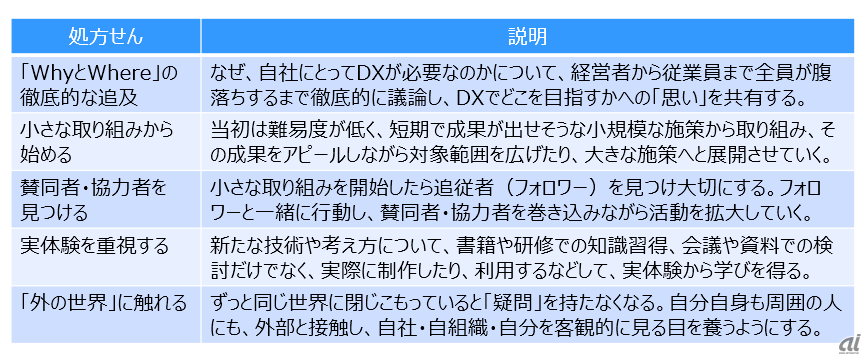

それでは、5つの罠に陥らない、または突破するためにはどのような取り組みが求められるのでしょうか。その対処法を5つの処方せんとして整理してみました(図2)。

1.「WhyとWhere」の徹底的な追及

カリスマ経営者や天才イノベーターが突如現れて、強力なリーダーシップでDXをけん引してくれることが期待できないとすると、組織や階層を超えて、一人ひとりがDXの推進に何らかの役割を果たしていくことが求められます。そのためには、なぜ、自社にとってDXが必要なのかについて、経営者から従業員まで全員が腹落ちするまで徹底的に議論し、DXでどこを目指すかへの「思い」を共有しなければなりません。

2.小さな取り組みから始める

DXの実践においても、DXの環境整備に関わる企業内変革においても、会社全体に影響を及ぼすような大きな取り組みは非常に大きな労力と困難を伴います。当初は難易度が低く、短期で成果が出せそうな小規模な施策から取り組み、その成果をアピールしながら対象範囲を広げたり、大きな施策へと展開させたりしていくことが確実な進め方といえます。

3.賛同者・協力者を見つける

最初のひと転がりを起こす個人やDX推進室が孤軍奮闘しているだけでは、継続的な営みにはなりません。小さな取り組みを開始したら初期の追従者(フォロワー)を見つけ大切にしなければなりません。そのフォロワーと一緒に行動し、賛同者・協力者を一人ずつ巻き込みながら活動を拡大していくことで、全社的なムーブメントに育てていくことが有効です。

4.実体験を重視する

日本企業は、新たな取り組みを開始するに当たって、まず教育・研修を充実させる傾向にあります。それ自体悪いことではありませんが、会社から用意された研修や学びの機会を受動的に活用するだけではイノベーティブな人材は育ちません。新たな技術や考え方について、書籍や研修での知識習得、会議や資料での検討だけでなく、実際に制作したり、利用したりするなどして、実体験から学びを得るようにします。

5.「外の世界」に触れる

DXを推進するためには、過去の常識やこれまで成功してきたやり方や考え方を捨てて臨まなければならない場面も多いといえます。ずっと同じ世界に閉じこもっていると従来のやり方や考え方に「疑問」を持たなくなる傾向が強まります。自分自身も周囲の人にも、外部と接触し、自社・自組織・自分を客観的に見る目を養うようにすることが求められます。

図2.5つの罠への処方せん(出典:ITR)

これまでも日本企業は幾多の難を乗り越えてきました。世界には創業200年を超える企業が5500社余り存在しますが、実にその56%が日本企業だそうです。これは、環境変化に適応して自らを変革してきたからにほかなりません。たとえトップダウンでなくても、ボトムアップでもミドル層からでもイノベーションを巻き起こすことができるのが日本企業の強さかもしれません。

また、大きな投資や陣容を傾けなくても、試行的な取り組みができるのがDXの特徴でもあります。カリスマ経営者や天才イノベーターの出現を待たずとも、チャレンジができるのがDXです。まずは、小さくて構わないので、是非とも最初のひと転がりのチャレンジをしてみてはどうでしょうか。

- 内山 悟志

- アイ・ティ・アール 会長/エグゼクティブ・アナリスト

- 大手外資系企業の情報システム部門などを経て、1989年からデータクエスト・ジャパンでIT分野のシニア・アナリストとして国内外の主要ベンダーの戦略策定に参画。1994年に情報技術研究所(現アイ・ティ・アール)を設立し、代表取締役に就任しプリンシパル・アナリストとして活動を続け、2019年2月に会長/エグゼクティブ・アナリストに就任 。ユーザー企業のIT戦略立案・実行およびデジタルイノベーション創出のためのアドバイスやコンサルティングを提供している。講演・執筆多数。