富士通は、名古屋大学と共同で「振り込め詐欺」の防止などに向けた研究を10月1日より開始したことを発表した。

この研究は、独立行政法人科学技術振興機構(JST)が実施する目的基礎研究事業である「戦略的創造研究推進事業(CREST)」の平成21年度新規採択課題として、名古屋大学大学院情報科学研究科の武田一哉教授を研究代表者とする「行動モデルに基づく過信の抑止」が採択されたことに基づくもの。

この研究では、人間行動の数理的モデルを研究し、人間が行動する際に内在する「人間の状態」を理解しようとするもの。この研究から、人間が「過信」する状態を検出することで、振り込め詐欺防止や交通事故抑止に応用していく考えという。

今回の研究では、情報システムの飛躍的な発展に対して、それを利用する人間側の「認知、判断、運動」能力には、限界がある点に着目。システムが人間に想定している機能に現実との食い違いがある場合、両者間に「過信」が生じるとしている。この「過信」の状態では、本来人間が持つ能力が阻害され、結果としてシステムがそれを利用する人間の意図とは全く異なる動作をする場合があるという。この研究では、人間行動に内在する「認知、判断、運動」特性を統合的にモデル化し、観測された行動からその時点での人間の内的状態を把握する方法を確立する、「過信」を招かない情報システムの構築を図るとしている。

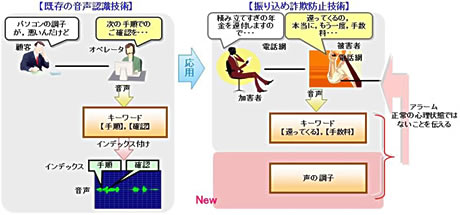

研究期間の前半では、振り込め詐欺被害者の異常な心理状態での発話や行動を検出する技術を開発。警察庁(警察大学校)と名古屋銀行に実験協力を仰ぎ、実証実験を実施する。これにより、詐欺の誘引通話において、被害者に異常な心理状態におかれた電話であったことをアラームし、通話内容を落ち着いて再考する機会を与える仕組みを作れるとする。

また、研究期間の後半では、ドライバーの「認知、判断、運動」機能の低下や、車載型音声対話システムによるドライバーや利用者の「とまどい」を検出する実験等を実施する予定という。

警察大学校警察情報通信研究センターでは、「振り込め詐欺」が携帯電話等で誘引通話されることに着目。その被害の危険を検出する技術の研究開発の必要性から、独自の誘引通話の収集、分析を行うとともに、「人の音声等生体情報により異常状態を検出する技術の研究開発」を行う共同研究者を募っていたという。名古屋大学と富士通は、音声処理と行動理解を用いる誘引通話検出技術について、共同研究開発をすることを企画提案。今回の研究における実験協力に至った。

また、この研究では、金融機関のATMなどを使って犯罪が行われることを考慮し、名古屋銀行の協力を得て、実環境下における「振り込め詐欺防止」の実証実験による技術開発を行うとともに、防止対策全般を検討するといった、より実用化を意識した研究を行うとしている。

振り込め詐欺防止技術のイメージ

振り込め詐欺防止技術のイメージ