企業は、世の中をより良くする存在である。自然環境の変化等により頻発する自然災害への対策から、一杯のコーヒーを提供することまで、企業活動は世の中をより良くすることにつながっている。イノベーションとテクノロジーは、そのための大きな役割を果たすだろう。

SAPジャパンも、さまざまな社会的な課題への取り組みを進めている。

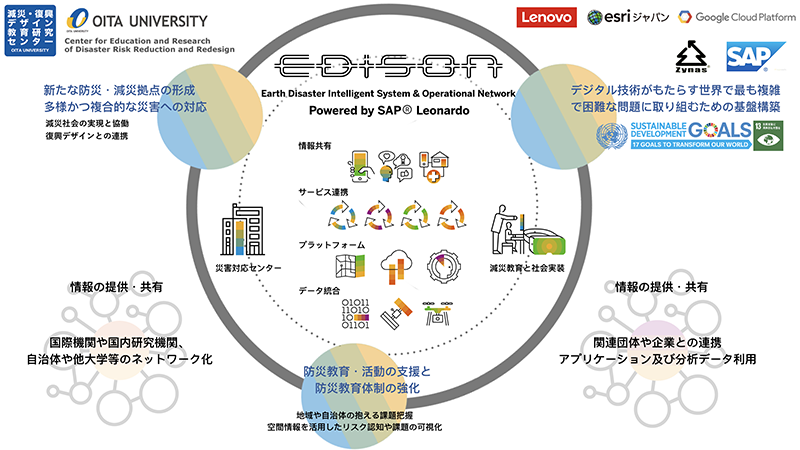

2018年から、大分大学と大分県のIT企業であるザイナスとともに、防災・減災のための情報活用プラットフォーム「EDISON」の構築・活用を進めてきた。2019年8月には、大分県・SAPジャパン・SAP Academyの3者が、大分県における地方創生を加速するため相互協力協定を締結して、災害対策の高度化や次世代を担う人材育成などを推進している。

この記事では、積極的なデジタル活用に取り組む大分県の広瀬知事と、SAPジャパン 内田会長の対談をお届けする。

まず、大分県における現在の課題、その課題に対してどのような活動を進めているか教えてください。

広瀬勝貞 大分県知事 私は3つの課題があると考えています。

第1の課題は、全国的な流れですが少子高齢化と人口減少です。対策を行わなければ県がなくなるほどの勢いです。人口減少に歯止めをかけ、地方の元気を取り戻したい。第2の課題は、地域の活力を作り、人口減少をカバーするためにも先端技術の活用にチャレンジする。先端技術で、地域課題を解決したり、新しい産業を創り出すことです。そして第3の課題は、県土の強靭化です。九州地方は、頻繁に台風や豪雨に見舞われるだけではなく、南海トラフの地震・津波のリスクも高まっています。この様な自然災害に対して、強い・強靭な地域を作っていく必要があります。万一の災害の時に、人命に対する被害を最小限に食い止めるか。この3つが課題ですね。

大分県知事 広瀬 勝貞氏

地方創生の推進や先端技術の活用は平時の問題ですが、県土の強靭化は有事の課題です。有事の際、いかに県民の生命と財産を守るかは、地方自治体にとって非常に大きな責任です。 自然環境を理解し、どの程度雨が降ったら、堤防決壊の危険性があるかを把握する。どこを補強したら被害を最小限に抑えられるのかを検討する。そして、万一の時には早めの避難をお願いする。これは、地方自治体が責任を持ってやる以外、誰も出来ません。

内田会長 私は、企業にも社会の中で果たすべき役割があると考えています。基本的には世の中の役に立たない会社は存続していかないというのが、日本法人だけでなくSAP全社の考えです。

弊社のコーポレートビジョンは「Help the world run better and improve people's lives」、つまり「テクノロジーを使って世界をより良くしていこう、そして人々の生活をより豊かにしていこう」というものです。そのビジョンを達成して行こうという気持ちを社員全員が持っています。社員一人一人がそれぞれの業務をこのような気持ちで取り組んでいくことで、その結果、業績も伸びていくわけです。

そのビジョンを持って活動する中で、大分大学やザイナスと出会って、防災・減災の取り組みに繋がったと思っています。

デジタルテクノロジーで社会をより良くする

具体的に「デジタルを使って社会を良くする」という活動について教えてください。

内田会長 SAPは、1972年にドイツで創業以来、ERPという企業の基幹系システムに取り組んでまいりました。企業の基幹系システムでは、生産、販売、会計、在庫などの各種業務分野をそれぞれパッケージ化して、お客様がご要望されるパッケージを組み合わせて提供してまいりました。このパッケージ化が非常に大成功して、SAPはERPの分野ではマーケットリーダーとなっています。

SAPジャパン株式会社 代表取締役会長 内田 士郎氏

しかし、2008年のリーマンショック後に業績が低下した時期もありました。その時に、経営陣が気付いたことは、SAPの企業活動によって、お客様に価値を感じて頂き、社会の役に立つことが重要だという点です。

お客様に価値を感じて頂きたい、そして社会に役立ちたいという想いからスタートして、SAPはERPに加えて、高速のインメモリプラットフォームを新たに提供、さらに人材マネジメント、調達・購買、経費精算などのより幅広い業務分野におけるソリューションも提供するようになりました。さらに、すべてをSAPだけで提供するのではなく、多様な業界業種の企業とオープンなエコシステムを作り、協働イノベーションを進めることで、お客様により高い価値を提供し、様々な社会的課題の解決の支援もできるよう取り組んできました。

2020年1月のダボス会議では、「ステークホルダーズキャピタリズム」がテーマになります。換言すれば、日本の「三方良し」の世界です。従業員もあれば、地域社会もある。SAPは、まさにそれを、世界中でやろうとしています。

従業員からも喜びの声が上がっています。家族との会話の中で、単に業績の優劣だけでなく、自分の所属する会社が、例えば大分県の防災にどれほど貢献しているかを話して聞かせることが出来る様になります。「自分たちがいたから、世の中がこうなっている」と言えるものを皆で作ろうとしているのです。

県土の強靭化にテクノロジーを活用する

大分県が求めるこれからの県土の強靭化はどのような姿なのでしょうか?

広瀬知事 今までも、自治体は沢山の情報を持っていましたが、これをつなぎ合わせ、総合判断して活用することができていませんでした。例えば、気象情報や災害情報が蓄積されています。災害情報から、降雨量に応じた堤防の破綻・決壊状況が理解できます。しかし、最終責任者としての意地があるためか、肩に力が入って出来るだけ自分たちで完結させようとしていました。

2018年から、SAPさんに、大分大学やザイナスと組んでいただいて、これまで放置していた情報を一所に集めてシミュレーションに活用したり、これまで経験で判断していたものをビッグデータや人工知能(AI)で判断する取り組みを進めて頂いています。これが、「EDISON」の考え方です。

雨が降り続いたらどうなるのか、どこまで増水したら避難しなければならないのか。というように、災害に関する事前情報や事後情報を多く集めて、人命や財産を救おうとしています。

これから議論を大いに発展させてもらって、その成果を大分県でも利用したいと思います。それだけではなく、本当に災害の多い日本各地にも展開出来ると良いと思い期待しております。

内田会長 いま、広瀬知事から話があったEDISONというのは、大分大学に減災・復興デザイン教育研究センター「CERD」という組織が中心となり、SAPと大分県の地元企業であるザイナスとで一緒に進めている共同研究プロジェクトです。

やってみて分かったのですが、政府や自治体にはデータが多く点在していますが連携ができていません。それを地球防衛軍のように一元管理して、鳥瞰的に見ることができたら、今まで不可能だった判断が可能になります。インメモリープラットフォームであるSAP HANA®に、全てのデータを蓄積して、土砂崩れの発生箇所や、雨が降り続いた場合のリスクなどをシミュレーションしたり、AIで分析したりできるようになります。このプロジェクトを2年ほど行なっています。

内田会長 次のアクションは、民間企業とのデータ連携です。例えば、電力会社の送配電網や通信会社の基地局、ガソリンスタンドの位置情報と連携が可能になれば通信網や燃料供給の確保といった点での防災対策が可能になります。

しかし、民間企業のデータを一カ所に集めてくださいと言っても、民間企業が政府や自治体にデータを提供する事は抵抗があり、非常に困難です。

そこで「EDISON Connect」という形で次の段階に進もうとしています。現在のテクノロジーであれば、データの所有権は民間企業が保有したまま、共有可能なデータのみを仮想データとして連携する事が出来ます。例えば、九州電力さんの送配電のデータを連携したとします。その結果、EDISONに加わる全ての企業の防災システムでも、そのデータを利用できるようになります。現在では、データプライバシーやデータセキュリティの担保も技術的に可能になっています。実際に先日、様々なステークホルダーと話をしました。

壮大な計画ですが、2020年の1月から取り組みを始めようと計画しています。一歩ずつ、本当の意味での防災データベースが実現していきます。

広瀬知事 そのシステムが実現すると、電気・ガス・通信など、民間企業の様々なデータが集まって、より高度な分析ができるようになりますね。

人材育成と産業振興

内田会長 EDISONで得た知見は、防災教育という形で、幼稚園から小学生・中学生まで、災害発生時にどんなことが起こるのかを楽しく体感してもらっています。いざという時の、とるべき行動を考えるきっかけになるでしょう。

広瀬知事 「教育にも」というのは良いですよね。今まで私達は、「大雨だったら早めに逃げろ」と繰り返してきましたが、「また言っているな」と受け取られてしまいます。 しかし、遊びのような感覚であっても、現実のデータを元に手軽にシミュレーションする事で地域特性や災害、そして避難の重要性を子供達もすぐに実感しますよね。

内田会長 そうだと思います。

それと同時に、EDISONやEDISON Connectで取り組みを広げていこうとした時に、もう1つ知事と一緒にやりたいと思っているのは、大分県のIT人材を育てることです。

この夏、知事にシリコンバレーに来ていただいて、弊社の企業内大学であるSAP Academyで相互協力協定の調印式を行いました。SAP Academyもご活用いただきながら、想いを持った人たちを大分で育てて、その方たちにEDISONの中枢になっていただきたいです。

広瀬知事 人材育成は、同じ想いを抱き、同じ方角を向いている人が集まり、どれだけ親密に議論をしても、なかなか育つものではないのですよね。

SAP Academyには、世界中から様々な背景を持つ人が集まり、価値あるものを創るという大きな目的があります。育ってきた環境も発想法も違う人々が集まって、活発に議論をしていると、大いに刺激を受けます。

大分県の将来を担うリーダーの育成に向けて、県内の企業などからも参加させていただいています。11月に第一陣が参加しましたが、大変いい刺激になったと聞いています。

内田会長 SAP Academyの方でも、非常に多くの刺激を受けています。

今までは、例えば日本の民間企業が、グローバル進出時の課題を持ち込んで、Academyの生徒達と一緒に、デザインシンキングと呼ばれる課題発見技法で取り組んでいました。その結果、日本人だけ、社内だけで考えているのとは違ったアイデアが生まれていました。

しかし、実際の日本で起きている災害や、日本で起きている国家的な課題(ナショナルアジェンダ)を例として解決策を議論する事で、彼らの真剣度が変わってきています。

Academyの学長からも、「本当の課題を持ってきてくれてありがとう」と感謝されました。相乗効果によって良い結果が出始めていると思っています。

実際に、そこから解決策が出てきたら素晴らしいことだと思います。想いをもってやることによって、必ず解決策が出てくると思っています。

広瀬知事 これからは、少子高齢化・人口減少の世の中になります。人を大事にしながら、子供を生み育てやすい環境にしていきたいと思います。そして、生み育てた子供たちが、大分県で大活躍してくれる。魅力のある仕事があり、暮らしやすい地域を目指しています。

そのような世界を作っていくためには、例えばデジタルでありとあらゆるものを変えていくような気持ちでやる事が重要だと思います。IT環境の充実したサテライトオフィスを作って、環境の良い大分県で仕事をしてもらうのも結構ですし、何か必要なものがあれば、ドローンで届けてもらう、そういった過ごしやすい地域であることが大切だと思います。

皆が安心して暮せるように先端技術で支えていく。そのような大分県が出来ていくのが大事なことだと思います。

デジタル時代が来ています、同じ想いで同じ課題を抱える多くの自治体と連携していくことが重要だと思っています。

内田会長 全く同じ考えです。それぞれの場所で、人を笑顔にしていくことが大事ですよね。

私が、もう一つ想いを持っているのは、日本を世界から尊敬される国、なくてはならない国でいるために、競争力を付けていくということです。しかしながら、デジタルの世界では周回遅れになっているのが実情です。

例えば大分県で、大分大学やザイナスとEDISONを一緒に作り上げる事によって、大分から世界にメッセージを発信する事が出来ます。故郷は大分であっても、世界で活躍できるようになった時に、自分の原点は大分だ。大分にいたお陰で今の自分がある。そう思える世界を作れたら良いと考えています。

そう思うと元気が出てくるじゃないですか。夢も持てるし、想いを形に変えるという事を、一つずつ一緒に作りあげられたらと思っています。

道のりは長いかも知れませんが、地道に頑張っていきましょう。

インフォメーション

- 今後迫り来る災害への対応をより深化させるために,災害前から復旧・復興段階までの連携を図る教育研究を実施しています。 | 大分大学減災・復興デザイン教育研究センター

- 大分大学,SAPジャパン,ザイナス「防災・減災のための情報活用プラットフォームの構築」に向けた実証実験を開始しました | 大分大学減災・復興デザイン教育研究センター

- 災害発生時の迅速かつ正確な初動対応を促すための情報活用プラットフォーム―減災社会の実現と協働を目指して | SAPジャパン ブログ

- 大分県、SAPジャパン、SAP Academyによる相互協力協定 | SAPジャパン ブログ

- テクノロジー×教育が描く未来の行方―災害に負けない街を一緒に創ろう。レゴ® ブロックを使ったプログラミング学習と防災教育開催レポート | SAPジャパン ブログ

- 境界を超えた”防災・減災社会”の真の社会実装に向けて | SAPジャパン ブログ