データ保護として多くの人がまず思い浮かべるのはバックアップだろう。だがバックアップで保護できるのは、あくまで「保存した時点」までのデータであり、それ以降の作業内容が守られるわけではない。こうした課題の対策となるのが「リアルタイムな複製」、すなわちレプリケーションだ。これを実現するArcserve Japanの「Arcserve Replication and High Availability」(Arcserve RHA)の最新版について、どのようなシーンで活躍が期待できるか、同社ソリューション統括部 シニアコンサルタントの戸村珠美氏に詳しく聞いた。

リアルタイム複製と業務継続を手軽に導入できる

ソフトウェア製品

Arcserve Japan

ソリューション統括部 シニアコンサルタント

戸村 珠美氏

Arcserve RHAは、その名のとおりレプリケーション機能を提供するソフトウェア製品だ。本番サーバにあるデータをネットワーク経由で別のサーバにリアルタイムで複製することができ、ファイルサーバやデータベースなどのデータ保護に用いられる。もし本番サーバが何らかの理由で利用不能になった場合でも、複製先サーバに接続を切り替えることでデータを引き続き利用でき、業務を止めずに済む。

一般的にレプリケーションは、高機能ストレージなどの搭載機能を用いても実現することができる。それに対しArcserve RHAは、ソフトウェアだけでレプリケーション機能を実現しており、導入の手軽さが大きなポイントだ。

「本番環境とは別に複製先を用意し、両サーバに本ソフトウェアを導入するだけなので、すでに運用中のシステムにもレプリケーション機能を容易に後付け導入できます。最初から導入する場合でも、Arcserve RHAのライセンス費用は高機能ストレージなどに比べると非常に安価なため、レプリケーションの導入ハードルを大きく引き下げることができます」と戸村氏は説明する。

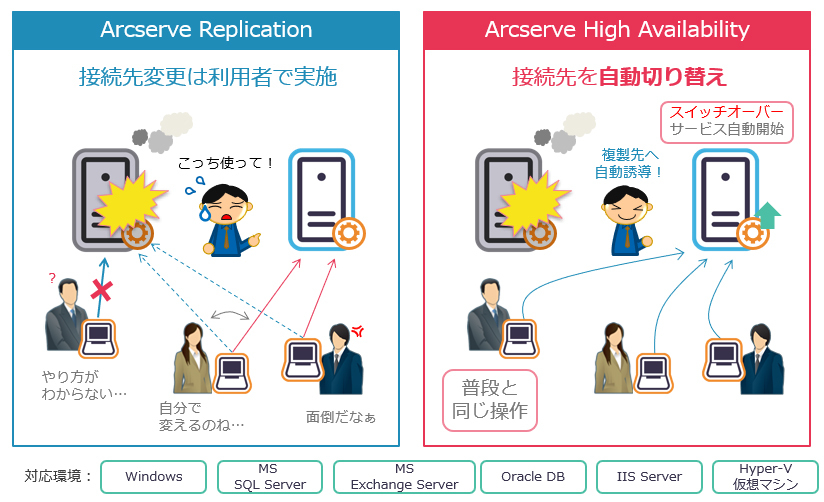

Arcserve Replication and High Availabilityは、リアルタイムな複製を実現する「Arcserve Replication」と、障害や災害の際に複製先に自動切替が可能になる「Arcserve High Availability」という上位製品から構成されている。

「レプリケーションの基本機能は共通で、違いはサーバを切り替える機能にあります。『Replication』の方では各ユーザーが自分自身で接続先を変更する必要があるのに対し、『High Availability』では接続先設定を自動で一括変更でき、ユーザーは接続先を意識する必要がありません。本番サーバに障害が生じたとき自動で切り替えることができるほか、管理画面からボタン一つで任意に切り替えることも可能で、本番サーバ復旧後に接続先設定を元に戻すのも容易です」(戸村氏)

図:「Arcserve Replication」「Arcserve High Availability」の機能の違い

図:「Arcserve Replication」「Arcserve High Availability」の機能の違い

※クリックすると拡大画像が見られます

Arcserve RHAはデータを転送するネットワークとしてLANだけでなくWANも利用することができ、複製先サーバを遠隔地の拠点やデータセンター、クラウド上の仮想環境などに置くことが可能だ。これにより、後述するような災害対策や多拠点レプリケーションなど様々なユースケースも実現できる。

一方でWAN回線はコストの都合で帯域が制約されることも多い。業務にも使っているWAN回線を複製にも併用する場合、業務時間内にはレプリケーション処理による追加の負荷が業務に悪影響を及ぼすことが懸念される。この対策として、Arcserve RHAには曜日・時間帯ごとに転送帯域を制御するといった機能も備わっている。優先度の高い通信が行われる時間帯にはレプリケーションの転送量を引き下げておけば、悪影響を抑制できる。

「細いWAN回線を使っていたり、レプリケーション帯域を制限していたりする場合、転送しきれなかったデータが溜まって複製が遅れる可能性がありますが、Arcserve RHAの『アセスメントモード』を使うことで、その遅延の程度を見積もることができます。グラフによる可視化も行っており、遅延が許容範囲内かどうか、分かりやすく確認できます」(戸村氏)

Windows 2019やLinuxなどの最新環境に対応

「フルシステムシナリオ」が実現する、進化した災害対策の自動化

Arcserve RHAは、レプリケーションという基本機能を、より手軽に、容易に利用できるよう、バージョンアップのたびに機能を向上してきた。そして最新バージョンとなるArcserve RHA 18.0では、そのユースケースを一気に拡大する機能強化が行われた。

「18.0の2つの強化ポイントは、対応環境が大きく拡大したことです。Linux OSへの本格対応やWindows 2019対応に加え、OS環境を丸ごと複製する『フルシステムシナリオ』も利用できます。フルシステム シナリオでは、複製先にEC2やAzureを選択できるため、オンプレミスマシンに障害があった場合、クラウドに切り替えて運用できる、災害対策として最適です。」と戸村氏は説明する。

これまでのArcserve RHAは、Windowsファイルサーバ(物理サーバ)のデータのみを複製するというのが基本的な使い方だった。この使い方では、物理サーバのOSやアプリケーションが複製されないので、複製先サーバは本番サーバとは別にメンテナンスしなければならない。18.0で新たに可能となった「フルシステムシナリオ」は、仮想環境のゲストOS環境全体を複製することで、そのメンテナンス負担を不要にした。

Arcserve Replication and High Availability

4つのユースケース

では、Arcserve RHAがどのように役立つのか、ユースケースを紹介しよう。

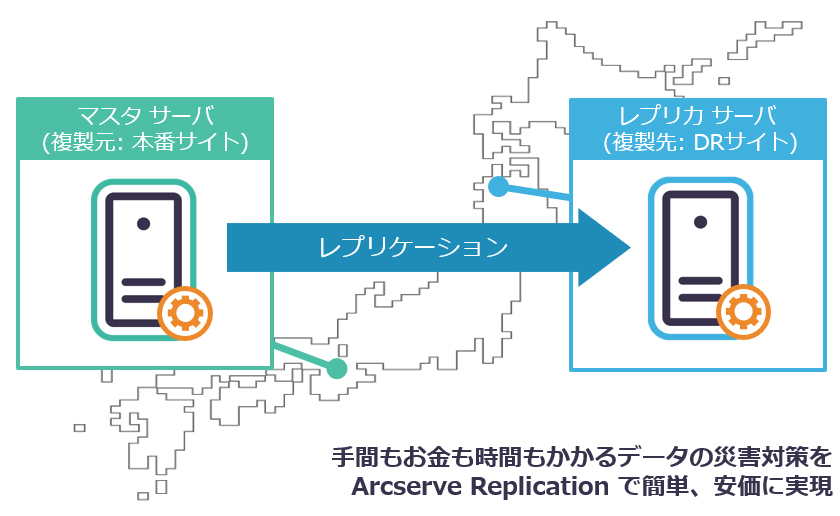

日本は、世界的にみても震災や水害など大規模な自然災害が少なくない。こういった広域災害では、サーバが拠点ごと被災したり電力や通信が絶たれたりして長期にわたり利用不能となり、他の地域でも業務継続が困難になる可能性もある。

その対策として有効なのが、遠隔レプリケーションだ。Arcserve RHAを用いWAN経由で離れた地域にデータを複製しておけば、本番サーバがダウンした際に切り替えて業務を継続できる。広域災害への備えとしては、例えばバックアップデータをテープなどで搬送するケースもあるが、この方法では手間やコストがかかり、データも最新のバックアップまでしか保護できない。それに対しArcserve RHAでリアルタイムにレプリケーションしておけば、手間もかからずほぼ最新データまで保護しておくことができる。

図:遠隔地への災害対策

図:遠隔地への災害対策

※クリックすると拡大画像が見られます

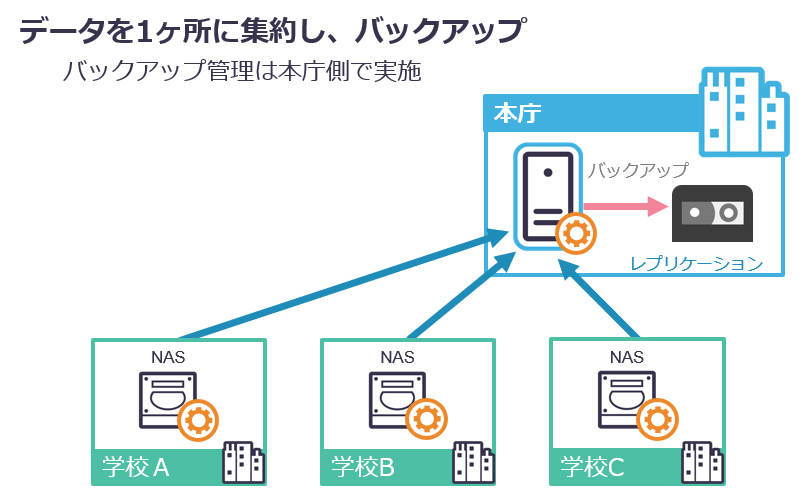

多数の拠点を展開している事業では、それぞれの拠点サーバのデータ保護が課題になることが多い。各拠点でバックアップを行おうにも管理が煩雑だし、拠点が災害に見舞われるとバックアップごとデータを失いかねない。こうした課題は、小売/飲食/サービス業のチェーン店、製造/流通業の営業所、多数の教室を点在させている塾・予備校、教育委員会とその傘下にある公立学校など様々な業種に共通する。

Arcserve RHAを活用することで、各拠点のデータを本社などに遠隔レプリケーションすることができる。Arcserve RHAのレプリケーションは、1:1だけでなく1:NやN:1にも対応しており、多数の拠点サーバのデータを一つの複製先サーバに集約できる。また、複製先からさらに遠隔レプリケーションを行ったり、別途バックアップやアーカイブを作成すれば、より高度なデータ保護を実現できる。

図:拠点サーバの遠隔統合バックアップ

図:拠点サーバの遠隔統合バックアップ

※クリックすると拡大画像が見られます

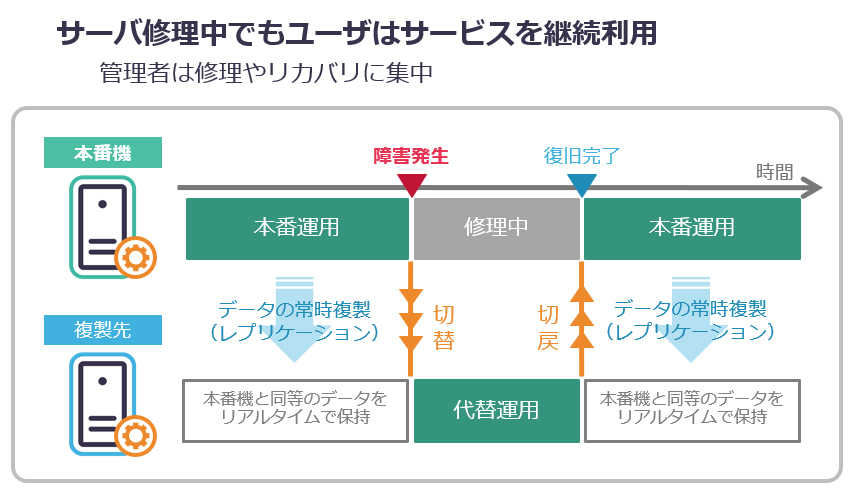

Arcserve RHAによってリアルタイムにレプリケーションしておけば、本番サーバが止まっても、サービスを提供し続け、業務を継続できる。特にArcserve High Availabilityなら、本番機から複製先への切り替えや、メンテ終了時の切り戻しをユーザーが意識する必要がなく、クレームなどでIT部門の負担が激増するといった心配もない。

このメリットは、不意のトラブルだけでなく、予定を立てられるメンテナンスの際にも有効だ。パッチ適用で再起動を伴うケース、予防保守やアップグレードなどでハードウェアを停止する必要がある場合でも、休日や夜間に予定を組む必要がなく、業務も止めず、余裕を持って作業に集中できる。さらにはハードウェア更新などでサーバを移行する際にも応用でき、あらかじめ移行先へデータをレプリケーションしておき、任意のタイミングで素早く切り替えることで、同じく業務を止めずに作業することが可能だ。

図:複製サーバで運用継続

図:複製サーバで運用継続

※クリックすると拡大画像が見られます

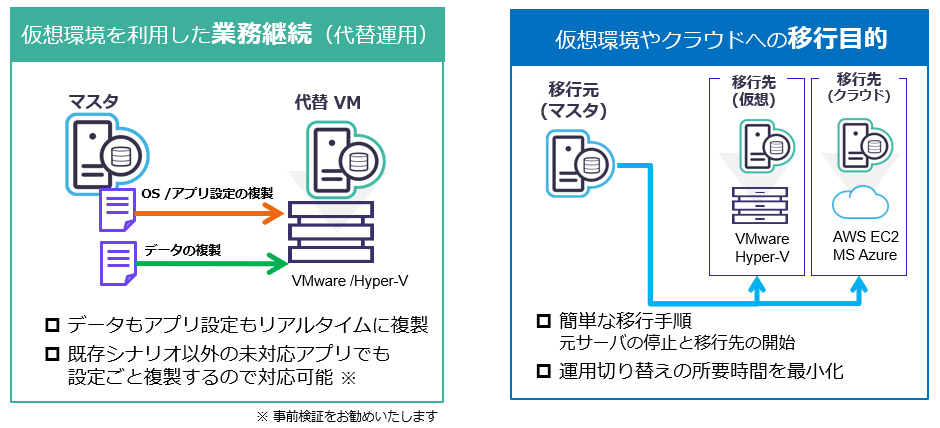

Arcserve RHAの最新バージョン18.0では、「フルシステムシナリオ」により、仮想環境やクラウド上の仮想サーバを丸ごと複製することが可能となった。また、物理サーバから仮想サーバへの、OSやアプリ設定も含めた複製にも対応している。

これらの新機能により、Arcserve RHA 18.0では物理/仮想/クラウドが混在する環境でも柔軟にレプリケーションすることができる。例えば、物理サーバの本番環境に新しくレプリケーションを行う際、複製先をクラウドに設ければ、初期投資を抑制しつつデータ保護を強化できる。また、物理サーバから仮想環境/クラウドへのサーバ移行に応用すれば、業務を止めることなく、きわめて容易な手順で円滑に移行することができる。

図:フルシステムシナリオの利用例

図:フルシステムシナリオの利用例

※クリックすると拡大画像が見られます

様々なユースケースが考えられ、しかも手軽に導入できるArcserve RHA。データ保護に興味があるなら検討してみてはいかがだろうか。