コスト高で起こる「オンプレミス回帰」

クラウドとのバランスを見直す絶好の機会に

トークセッション「マルチクラウド時代にストレージ運用管理の現場でおきている”あるある”な課題を斬る」では、日本仮想化技術株式会社 代表取締役社長兼CEOの宮原 徹氏、デル・テクノロジーズ株式会社 SPS事業本部 システム本部 ディレクターの森山 輝彦氏が登壇した。

近年、オンプレミス回帰の動きが広まっている要因は、コストにある。クラウドベンダー間に大差はないものの、円安でランニングコストが2〜3割も増えたためだ。コストの3割〜4割をデータベースサーバーが占め、ストレージやインスタンスの肥大化もコスト増に拍車をかけている。

しかし、移行コストの面からオンプレミス回帰の選択肢を取れずにいる企業も多い。ストレージ容量は時間経過とともに増加する特性があるため容量計画が重要になってきますが、容量不足という事態を避けるため大きい器を用意する傾向がある。オンプレでは、このような状況下でもストレージ容量の最適化を目的とした「シンプロビジョニング」などの手法を十数年前から導入していたが、その技術をクラウドでも実装する検討もようやく始まってきている。このような背景を受け宮原氏は次のように意見を述べる。

「実際、クラウドは容量管理が難しく、ストレージの3割程度しか使っていないユーザーも多いです。また、ビッグデータ活用のためにデータ量やセキュリティ上の制約もあるため、ハイブリッドクラウドを選択するケースもあります。クラウドのコストが年間1億円を超える規模なら、人件費や場所代を含めてオンプレミスに軍配が上がります」

人材不足やスキル不足が生じる一因に、若手インフラエンジニアの学び方が挙げられる。若手のほとんどはクラウドから使い始めるが、そこで習得するのはクラウドの自動化やパラメーターの操作に留まる。クラウドの裏側にある設計や仕組みまで理解できないため、ITインフラの物理的側面から学ぶことも重要だ。

また、従来はある程度の知識や技術がなければオンプレミス製品の扱いが難しかったが、最近では製品自体の利便性が高まっている。その一例として、デル・テクノロジーズはベンダー推奨のセットアップ方法をガイドしているほか、必要な設定はすべてビルトインされている。現在では一種のアプライアンスが進み、WebのインターフェースやAPIが整って使い勝手が良くなっているとのこと。

「クラウド活用のフィードバックがオンプレミスにも反映されていることから、オンプレミスの煩雑さを理由にクラウドへ移行したユーザーは、クラウドとオンプレミスのバランスを見直す時期に来ているのではないでしょうか。移すべきものはクラウド化しつつ、データ容量や性能が求められる場合はコスト負担を軽減するために他の選択肢を取るなど、適材適所での活用が重要になります」(宮原氏)

なぜ、IT自動化は進まない?

属人化と複雑化が自動化のパラダイムシフトを阻むワケ

「課題の多いハイブリッドクラウド、マルチクラウド環境の運用はここまで効率化できる!運用自動化のNow and Then」をテーマに、レッドハット株式会 エコシステムソリューションアーキテクト部 ソリューションアーキテクトの平田 千浩氏と、デル・テクノロジーズ株式会社 SPS事業本部 システム本部 アドバイザリ システム エンジニアの田中 宏幸氏、先ほどに続き森山氏が登壇した。

CNCF Annual Report2022によると、1,000名を超える企業の7割がハイブリッドクラウドを採用している。一方で、マルチクラウドを選択する企業も少なくない。マルチクラウドは最適なクラウド選択やベンダーロックインのリスクを回避できるメリットがある一方、クラウド間の実装やサポートの違いにより運用が複雑化し、ポータビリティの確保が難しいという課題がある。この課題はハイブリッドクラウドにも当てはまる。

デル・テクノロジーズではコンサルティングやAnsibleなどのツール提供により、ストレージ運用の自動化を支援。さらに業界標準アプリのサポート強化、最新環境の整備、開発者向けポータル/コミュニティサイト運営など、包括的な支援体制を整えている。

「自動化のツールはそろっていますが、企業に合わせて適材適所で利用する必要があり、DXやDevOpsの文脈では、従来の自動化とは異なるアプローチが求められます」(森山氏)

こうした中、レッドハットが提唱するのが「自動化2.0」への移行だ。「自動化1.0は、機械に補助されながらも、個人のスキルに依存します。対して自動化2.0は、人間が機械を管理するため、誰でも結果を得られます。しかし、IT業界はいまだに自動化2.0に移行できていないのが現状です」と平田氏は指摘する。

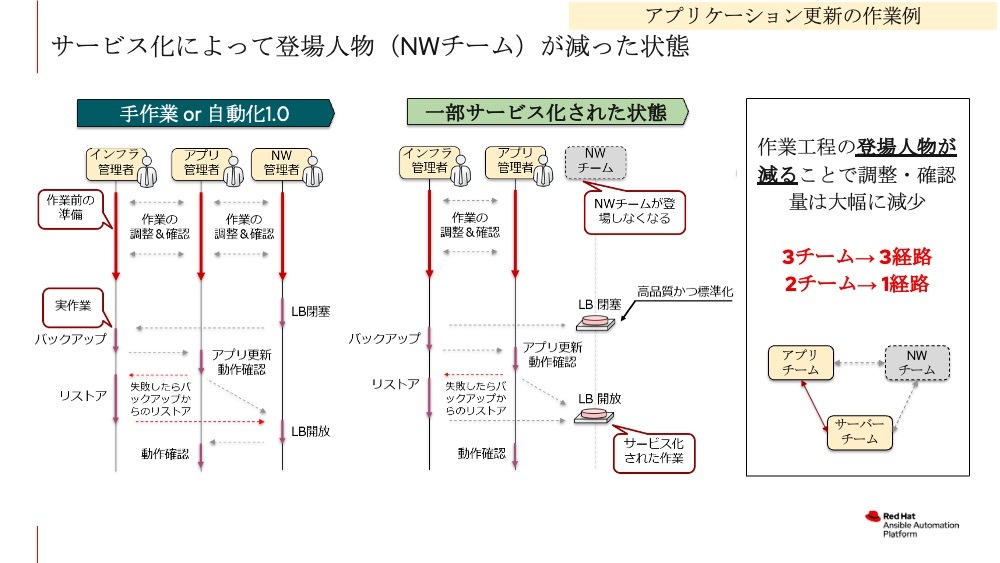

自動化2.0への移行を阻む障害は主に2つある。1つ目は個人差から効果が見込めない「自動化の属人化」。2つ目は、作業よりも調整や調整の比重が高く、自動化の効果が出ない「システム・チームの複雑化」だ。そこでレッドハットは、個人作業の自動化と、他者に実行権限を付与することによるサービス化を提案。作業に関わる登場人物やコミュニケーションパスを減らし、1チームでの完結を目指している。

作業をサービス化しチームやコミュニケーションパスを簡素化

また、昨今ではシステム運用の自動化に関して、「AI Ops」に注目が集まっている。いくらシステム運用の自動化を目指しても最終的には人の判断が必要となる。これをAIで自動化するのがAI Opsだ。デル・テクノロジーズが提供する「Dell APEX AIOps (旧CloudIQ)」は、データ消費容量の予測や、ボトルネック検出、配置計画の最適化、ランサム脅威の可視化などが可能だ。

「AIによる自動化という観点では、『Red Hat Ansible』もアップデートしています。従来では、開発の自動化に必要な製品担当者の知見をコンテンツとして作成し、連携することに時間を要していました。しかし、AIの活用でマルチタスク生成やソースコードの改善・提案が可能となり、スピーディなコンテンツ開発を実現できます」(平田氏)

マルチクラウドの成否をわける

「セキュリティ」と「データ保護」

最後に「マルチクラウド時代におけるデータ保護の勘所」をテーマに、Wasabi Technologies パートナーセールスの小澤 康弘氏と、デル・テクノロジーズ株式会社 DPS事業本部 事業推進担当部長の西賴 大樹氏が対談した。

まず、小澤氏がWasabi Technologiesの事業概要を説明する。

「当社は米国ボストンで誕生し、世界13拠点に展開するクラウドストレージサービス企業です。S3 API完全互換でさまざまなアプリケーションに対応し、高速なリード/ライトを提供しています。料金体系は容量と年数のみで、他社と比べて約1/5の価格で利用可能です」(小澤氏)

Wasabiの利用用途は、バックアップが多数を占める。さまざまなバックアップソフトウェアに対応し、Immutable機能によるランサムウェア対策やDR対策が可能となる。

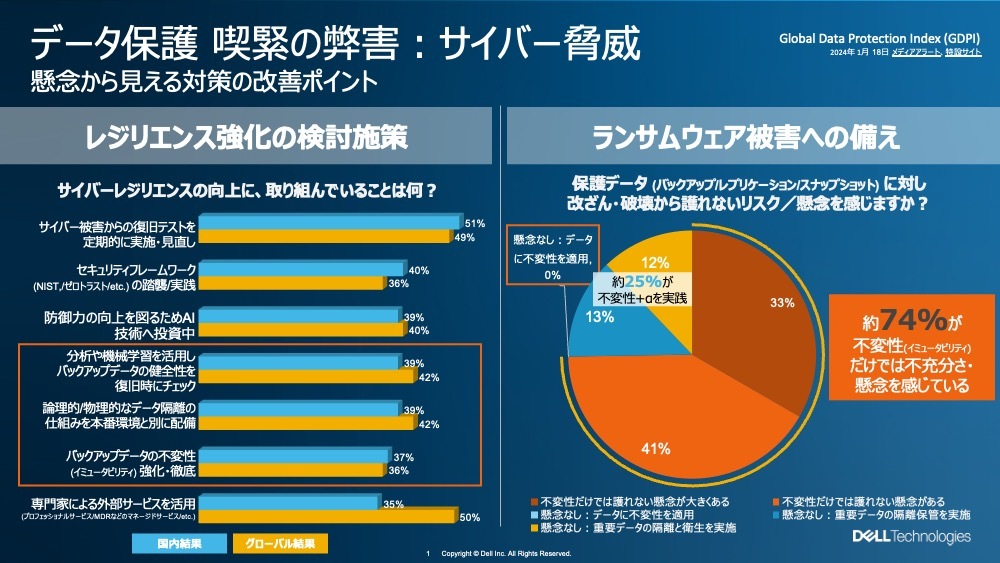

このようにベンダー各社がセキュアなクラウド利用を念頭に置いてソリューションを提供し続けており、デル・テクノロジーズでもバックアップデータ保護やランサムウェア対策について、特に高い関心を持っているという。実際にデル・テクノロジーズの調査によると、マルチ/ハイブリッドクラウド運用を体験したユーザーが最も重視する機能に「サイバーセキュリティの確保」が挙げられている。

「アトリビューション、いわゆるオンプレミス回帰を検討する要因としては、コストではなくセキュリティが主な理由になっています。事実、9割以上の国内ユーザーがパブリッククラウドのデータ保護を不安視しています」(西賴氏)

こうした傾向から、デル・テクノロジーズはデータ保護ソリューションを提供し、1,800社以上の企業をサポートしてきた。バックアップ専用SaaSや、APEXブランドでオンプレミス専用バックアップストレージのクラウド対応などを提供している。

Wasabiでは、遠隔バックアップの需要も高い。バケットレプリケーション機能を無償で提供し、メインサイト障害時の自動リダイレクト機能や、ランサムウェア対策のAir-Gap機能も追加予定だ。小澤氏によるとオンプレミスデータの二次保管先として需要が増える見込みとのこと。

サイバーレジリエンス強化の施策として、以前は社内教育に注目されていたが、最近ではバックアップやデータ保護への関心が高まっている。同じくデル・テクノロジーズの調査によると、7割以上が不変性(イミュータビリティ)だけでは不十分に感じているという。

サイバーレジリエンス強化でバックアップやデータ保護を重視するように

このようなニーズに対し、Wasabiは高レベルのセキュリティ対策を提供する。例えば「MUA」は、3名の承認者をアサインしておき、不正アクセスやアカウント消去の攻撃でも3名全員の承認がなければ実行できない仕組みとなっている。

さらに、Wasabiとデル・テクノロジーズのコラボレーションで、アクセス要求のないデータをクラウドに移行する「ハイブリッドクラウド化」の取り組みを進めている。加えて、DPSソリューションとWasabiの連携により、コスト削減やデータセンターのダウンサイジングを実現するソリューションも提供する予定だ。

このようにWasabiは、クラウドストレージ特化ベンダーがゆえに、データの安全性を徹底的に追求し続けており、サイバーレジリエンス強化やデータフォレンジックをはじめとする、時代の変化・進化によって求められるあらゆるセキュリティ対策を順次実装していく構想を練っている。Wasabiによるデータ保護の取り組み、そしてデル・テクノロジーズとのコラボレーションによるハイブリッドクラウド構想の行く末に今後も期待したい。