ITの急速な発展により、国や地域を問わず、人々の生活スタイルが変わりつつある。それに沿ってビジネスの進め方も変わり続けている。この動きをとらえるためには、変化を引き起こす中核技術やトレンドをしっかりと理解しておく必要がある。クラウド、AI、IoT、デジタル・トランスフォーメーション、コンテナなど、その登場背景や意義を把握することで、新しい価値のあり方を見据え、イノベーションを導くことが可能になる。

デジタル・トランスフォーメーション

ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること、と2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱したと言われている。今日ビジネスに当てはめてさまざまな業界で製品やサービス、業務プロセス、ビジネスモデルなどがデジタル化により、新しい価値を創出、よりよく進化していく動きのことをいう。

クラウド化や人工知能(AI)、IoT、ブロックチェーンといった技術を中核に、既存の方法の置き換えだけでなく、新たな解決策による変革を模索する。実現のためには、最大の資産であるデータを最大限に活用する必要がある。オンプレミスとクラウドを組み合わせたハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境などを整備した上で、IoTの仕組みなどを通じて効果的にデータを収集する。既存業務の延長線上ではない新たな発想が必要なため、デジタル変革を専門に担当する「CDO(チーフデジタルオフィサー)」の役割が、企業において今後重要になるといわれている。

クラウド・ネイティブ

クラウド前提のアプリケーションを実装するシステムのこと。従来の自社サーバに基幹システムを実装する手法ではなく、クラウドの価値を生かした変化を指す。ビジネスへのIT活用が加速するなか、クラウドプラットフォームやマイクロサービス、継続的デリバリーなどを駆使した、より俊敏なアプリ開発手法が求められてきている。それが、オープンソースソフトウェアスタックを用いたコンテナ化、動的なオーケストレーション、マイクロサービス指向などで実装するクラウド・ネイティブコンピューティングの登場につながった。

具体的には、DockerやKubernetesといったコンテナ技術、マルチクラウド環境を取り込み、プライベートクラウドを構築する。IBMは、クラウド・ネイティブなシステムを実装する基盤「IBM Cloud Private」を提供。クラウド・ネイティブ環境構築時に挙げられている次のような課題、クラウドベンダーが特権IDを取得してしまう、パブリッククラウドへのアクセスにインターネットの経由が必須、パブリッククラウドでは監査証跡の取得が難しいといった事柄に対処できる。今後のエンタープライズITの構築手法において、中心となる非常に重要な用語といえる。

マイクロサービス

コンテナ技術の実装に最も適しているといわれるアプリケーション開発技術。アプリケーションを構成する小さな機能として「サービス」を切り出し、API(Application Programming Interface)経由で組み合わせ、1つのソフトウェアを構築する。各機能がモジュール化しており、機能間の依存性が低いのが特徴。開発の俊敏性、アプリケーションの改修やスケールイン、スケールアウトを迅速かつ容易に実施できる。従来型のモノリシック(一枚岩)な手法と対比されることが多い。GPSや配車、決済などのサービスを組み合わせ、短期間で新たなタクシーの仕組みを作り成功を収めた事例などが知られる。

新事業の立ち上げだけでなく、既存業務のうち特に変化の激しい部分をサービスとして切り出すといった使い方もある。企業にとっての資産であるオンプレミスシステムと接続できることも重要であり、IBMはここに強みを持つ。

コンテナ

アプリケーションの実行に必要なOSのライブラリやランタイムをアプリケーションと共にパッケージ化し、開発、テスト、本番環境への簡単な移行や、高速起動、高速スケールを実現するもの。代表的なサービスとしてDocker、コンテナの管理ツールとしてKubernetesが知られている。仮想サーバごとにゲストOSの立ち上げが必要な従来型の仮想マシン(VM)よりも、コンテナの方がホスト可能なアプリケーションずっと多いことや、処理が軽いこと、起動が非常に速いことが特徴。オンプレ環境とクラウドの双方向の展開も容易である。

一方で、コンテナを載せるOSが1つであるため、個別のコンテナごとにセキュリティ設定をするといったことができなくなるなどの欠点もあるが、補う技術が登場してきている。今後、アプリケーションの開発環境をはじめとして、コンテナの利用範囲が広がっていくと予想されている。

Kubernetes

クラウド・ネイティブなアプリケーション開発で有力になっているコンテナだが、大規模なエンタープライズシステムには膨大な数のコンテナが含まれることになる。Kubernetesは、コンテナ化されたアプリケーションの管理、自動化および展開を担うオープンソースのソリューション。オープンソースソフトウェアのプロジェクトの中でも最も早いペースで開発されており、2カ月おきに新版が登場している。

IBMは、IBM Cloud Privateにおいて、Db2やWebSphere Liberty、MQといったミドルウェアやソフトウェアをコンテナ化し、オンラインで提供する。今後、エンタープライズシステムの構築において、伝統的なオンプレミスシステムの機能をコンテナ化し、新たに登場するクラウド・ネイティブアプリケーションと合わせてコンテナという環境に統合する動きが出てきている。新たな付加価値を持つアプリケーションの管理手法として注目されている。

アジャイル

俊敏性と訳されるが、アプリケーション開発におけるアプローチの1つ。異なる開発アプローチであるウォーターフォール型と比較されることがある。「計画に従う」ことを重視するウォーターフォールでは、アジャイルが得意とする「変化への柔軟」な対応を苦手とすることが多い。アジャイルは大まかな仕様を決めたら、小さな単位でコーディングとテスト、リリースを2週間ごとなどの間隔で繰り返す手法。要件の変更があれば都度取り入れる。計画を順守することではなく、顧客に価値を届けることを最も重視している。アジャイル開発は10人以下などの少人数チームを前提にしているため、従来は大規模開発プロジェクトには向いていないといわれる。

DevOps(CI/CD)

システムリリースのサイクルを早めるためには、開発だけでなく、運用を含めたプロセス全体を考慮し、コミュニケーションとフィードバックの品質を維持しながらスピードを上げていくことが必要だという考え方が、近年主流になっている。これがDevOpsである。

DevOpsは、開発チームや運用チーム、最近では事業主などの利害関係者を含めて協調し、顧客からのフィードバックに基づいてソフトウェアを開発し、ビジネス価値をエンドユーザーに届けていく考え方。企業レベルのアプリケーションの継続的デリバリー、継続的デプロイメント、継続的モニタリングを含む。フィードバック対応時間を大幅に短縮できる。アジャイル開発やリーン開発といった原則に基づく。ソフトウェアの機能だけでなく、リリース計画、要件、テストなどデリバリーのプロセスにも影響を与え始めた。Systems of Engagement(SoE)だけでなく、主に基幹システムを指すSystems of Record(SoR)のアプリケーションにも、こうした原則が適用されるようになっている。

IBMはDevOpsを「継続的ソフトウェアデリバリーでソフトウェアの利用者が市場機会をとらえ、顧客からのフィードバックを受け取るまでの時間を短縮するためのエンタープライズ機能」として、DevOpsを定義している。

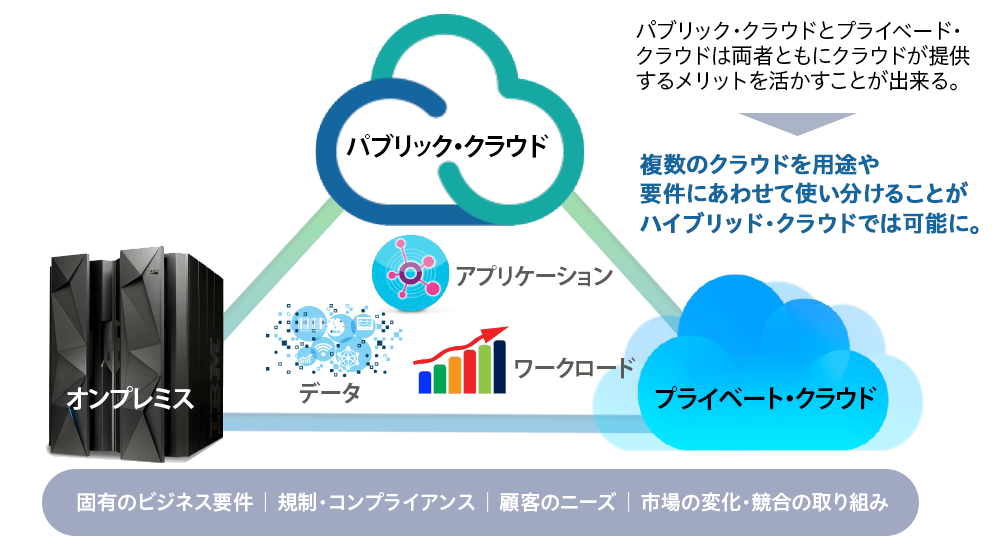

ハイブリッドクラウド

パブリッククラウドとオンプレミスが混在したコンピューティング環境のこと。データ、IT資産、インフラの組み合わせを突き詰めるもので、複数のコンピューティング環境を用途や要件に合わせて使い分けられる。ハイブリッドクラウドの典型的なパターンは、オンプレミスとクラウドが混在する環境を利用するケースだ。多くの企業・組織はこれまでに投資してきたIT資産をすでに保有している。クラウドの性能、技術は日々進化しているが、セキュリティ、管理・運用、以降のコストなどを考慮すると、全てをクラウドに移行する必要もない。安定しており、信頼性の高いオンプレミスで基幹業務を処理し、顧客接点のあるサービスや、スピードが求められるアプリはクラウドを活用する、またAIやIoTなど最新技術を生かしたアプリにパブリッククラウドを選択する、といった取り組みが広く行われている。

鉄鋼大手の日系グローバル企業は、変化への柔軟な対応と安定稼働、グローバルなビジネス戦略といった目的を達成するために、ハイブリッドクラウドが現在ある最適な選択肢であると高く評価している。

マルチクラウド

複数のクラウドサービス(主に複数ベンダーのクラウド)を組み合わせて使う運用方式のこと。デジタルトランスフォーメーションを進めるためにクラウド化を図る上で、多くの企業が単一でなく複数のIT基盤を組み合わせると見込まれている。2021年までに、国内の企業の90%以上が複数のクラウドを採用するとの調査結果もある。複数のクラウドを並行して利用する場合、クラウドごとに運用方法やデータ連携方法、管理画面、請求時期が異なるため、エンドユーザーにとって使いにくく、複数のクラウドサービスを継ぎ目なく利用できる技術が求められている。

マルチクラウド環境では、アジャイル開発やDevOpsの手法を取り入れながら、オーケストレーションによってワークロードを管理していく仕組みなど、従来とは異なるIT管理が必要になるといわれており、クラウド時代の新しい課題となっている。

ベアメタル

データレイク

さまざまなデータ形式を丸ごと受け入れて蓄積する文字通り「データの湖」的な蓄積方法を指す。データモデルを事前に設計せず、使う可能性のありそうなデータはあらかじめためておき、いざ使おうとしたときにデータがないという事態を防ごうという発想から出発している。データ形式に関わらず、多様なデータを蓄積しているため、必要なデータを好きなように、欲しいだけ得られるのがメリット。デメリットは、データ分析におけるツール活用時に高度なスキルが求められることと、無秩序にデータを蓄積した結果、どんなデータが保管されているかわからない「データスワンプ(データの沼地)」化することが多いこと。

データからビジネス価値を生み出せる企業は、同業他社を上回る業績を上げられると考えられており、その実行手段として注目を集めている。データレイクでは、基幹業務アプリケーションなどのリレーショナルデータベースに加え、モバイルアプリケーション、IoT デバイス、ソーシャルメディアといった非リレーショナルデータを保存することが多いのも特徴である(すなわち構造化データと非構造化データの両方をカバーする)。

データカタログ

文字どおり、データをカタログ化するという意味。データセットのカテゴリーごとにタグを付けたり、URL、データ形式、作成者といったメタデータを登録したりするなどの方法でグループ化し、データベースのテーブル名やカラム名などを知らなくても、一般のユーザーが自由な言葉で検索できるのが特徴だ(図)。

大量のデータがあふれる中で、データを誰が作り、どんな経緯で手元に届いたのかなど、出自を突き止めて信頼性を担保するといったニーズがデータレイクの広がりなどを背景に存在しており、近年注目されている。いざトップの指示でAIの導入を始めてみたものの、AIにすぐに使える「きれいなデータ」がなく、まずはデータ整備を行う必要があったというのもよくきく話だ。AIや高度なデータ分析の導入の前には、データカタログ等を用いたデータ整備も必ず検討すべきだろう。