クラウド技術の進展により、企業が利用するサーバの役割は大きく様変わりしようとしている。サーバは今、ハードウェアとソフトウェアの両面でどのように変わろうとしているのか。このほど第14世代「PowerEdge」サーバを発表したDell EMCインフラストラクチャ・ソリューションズ事業統括でサーバ製品本部の部長を務める渡辺浩二氏と、Azureの構築で培った技術を取り込んだ最先端のサーバOS「Windows Server 2016 Datacenter」及び「Windows Server 2016 Standard」を提供する日本マイクロソフトの高添修氏に話を聞いた。

インテリジェントクラウドからエッジの世界まで

あらゆるワークロードをカバーする第14世代PowerEdgeサーバ

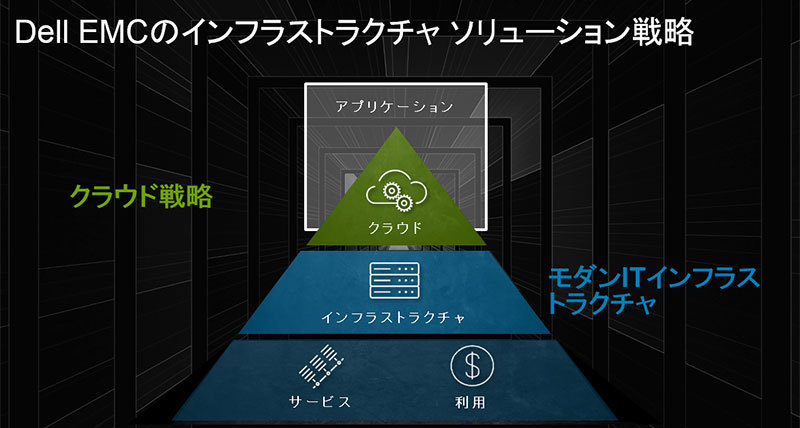

Dell EMCは日本時間7月13日に、第14世代PowerEdgeサーバを世界同時リリースした。Dell EMCが新しいサーバの開発として定めたコンセプトは、既存業務の最適化と効率化を目指すITトランスフォーメーションだけでなく、新しい技術を使ってビジネスモデルを刷新していく、デジタルトランスフォーメーションの実現をITインフラの面から支援することである。そのためにはクラウドネイティブのアプリケーションの迅速な開発とリリースなど、デジタルビジネスのニーズに俊敏かつ柔軟に対応するための「クラウド戦略」が鍵となる。第14世代PowerEdgeサーバは「モダンITインフラストラクチャ」というコンセプトで開発された。これはサーバが従来の役割を大きく超えて、求められるクラウド戦略を実現させるために、さまざまな機能を集約してデータセンターの中核としてのインフラになるというコンセプトだ。(図1)。

図1

図1

※クリックすると拡大画像が見られます

サーバの技術トレンドはユーザーがどのようなアプリケーションを使うのか、そしてそのアプリケーションがどのようなワークロードを必要とするのかというニーズに応じて進化してきた。サーバのワークロードという観点では、従来のウェブやデータベースといったアプリケーションに加えIoT、AI、マシンラーニング、ディープラーニングや、X-Tech(クロステック)向けなどの新たなアプリケーションやサーバ、ストレージ、ネットワークの仮想化基盤といった新たなアーキテクチャー、さらにオンプレミスやオフプレミスのクラウドなど、近年さまざまな新しい形態が加わり、環境とニーズは複雑化している。これらの異なるワークロードに対応して、最大のパフォーマンスを提供すること、そしてビジネスの成長に合わせてこれらの様々なワークロードにスケーラブルに拡張していくことができるサーバが求められるのである。

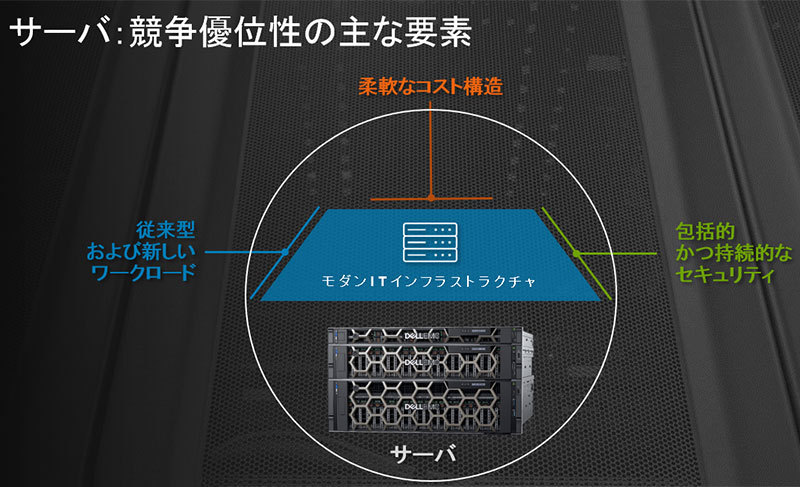

Dell EMC第14世代PowerEdgeサーバは、このようなニーズに応え、あらゆるワークロードに対応できるように、処理性能や集積率の向上を図るとともに、導入や管理の自動化、セキュリティの強化を図っている(図2)。

図2

図2

※クリックすると拡大画像が見られます

Dell EMC

インフラストラクチャ・

ソリューションズ事業統括

製品本部 部長

渡辺浩二 氏

Dell EMCの渡辺氏は、第14世代PowerEdgeサーバの特徴について、「現在標準であると考えられるあらゆる規格や技術を製品に取り込むことで、あらゆるワークロードやニーズに対応できるようにした」とし、「こうした取り組みは巨額の開発費と検証費用が必要となり、さらにマイクロソフト社のようなパートナーとアライアンスを組み、しっかりしたエコシステムを作る必要があるためグローバルのビジネス規模をもったサーバベンダーでなければ実行できない」と強調する。

サーバOSを提供するマイクロソフトもこうした新しい技術トレンドを積極的に切り開こうとしている。同社は、5月に米国シアトルで開催した年次イベント「Build 2017」において、CEOのサティア・ナデラ氏自らが、「インテリジェントクラウド・インテリジェントエッジ」という新しいコンセプトを打ち出した。これは、従来から同社がコンセプトとして掲げていた「クラウドファースト・モバイルファースト」の概念を進化させたもので、増え続ける膨大なデータの処理すべてをパブリッククラウドが担うのではなく、ユーザーの近くのエッジ側で行ったほうが有利な処理については、エッジ側にもインテリジェントを持たせて高速に実行させるという内容も含まれる。

例えば、自動車レースにおいて、エンジンやブレーキなどの大量のIoTデータを収集しリアルタイムで高速な処理を必要とするアプリケーションや、医療現場において大容量の画像データを使って患者の診断に利用するアプリケーションなどは、距離の離れたパブリッククラウドにわざわざデータを送っていたのでは、処理が遅くなってしまい適切な結果を得られないため、エッジ側で高速に処理する環境が必要になる。とは言え、インテリジェントエッジの考え方は、高速に処理できるシステムを単純にエッジ側に構築すればよいというものではない。日本マイクロソフトの高添氏は、インテリジェントエッジのアプローチについて、「重要なのは、高速な処理を必要とするエッジ側とパブリッククラウドを違うものとして認識するのではなく、同じ技術を使ってハイブリッドクラウド環境を構築し、インテリジェントな環境を柔軟かつ効率的に利用できるようにすることだ」と解説する。

NVDIMM、FPGA対応やNVMeの強化でサーバの性能、

集積率を大幅アップ、

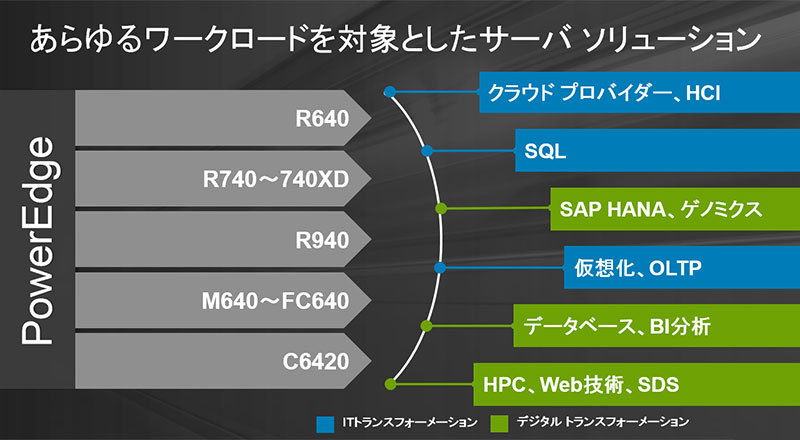

インテリジェントなクーリング技術で熱効率を向上

第14世代PowerEdgeサーバは、ハイブリッドクラウドの仮想インフラはもちろん、eコマースやERPなどの業務処理、インテリジェントエッジに不可欠なAIの処理やリアルタイム分析など、あらゆるワークロードに対応して処理を高速に実行できる製品ポートフォリオを備えている(図3)。

図3

図3

※クリックすると拡大画像が見られます

パフォーマンスに関しては、CPUにインテルのSkylake世代の最新インテル® Xeon® プロセッサー・スケーラブル・ファミリーを搭載しているほか、GPUの搭載容量を50%拡大し、仮想デスクトップやリアルタイム分析などの処理を高速化している。またNVDIMM対応を実現し、NVMe SSDの集積率も6倍に拡張するなど、ストレージの高密度化と処理の高速化を図っている。さらに、M.2 対応のSSDを使ってブートを高速化するBOSS(Boot Optimized Storage Solution)の導入により、SDS(ソフトウェア デファインド ストレージ)の高速化も実現している。パフォーマンス面での強化について、渡辺氏は、「高速化と高密度化を実現するために、今考えられるあらゆる標準技術を取り込んだ自信作だ」と強調する。

日本マイクロソフト株式会社

パートナーセールス統括本部

インテリジェントクラウドテクノロジー本部

テクノロジー ソリューション

プロフェッショナル

高添 修 氏

パフォーマンス関連でもう1つ注目できるのがFPGA(Field Programmable Gate Array)への対応だ。Dell EMCでは、2017年後半より、Intel/Altera等のFPGAボードを、サーバに搭載して出荷できるよう、体制を整えている。FPGAに関しては、マイクロソフトもすでにBingやAzureで使用しており、ビッグデータの処理やクラウドネットワークでその効果を実証している。高添氏は、「FPGAは、処理の高速化だけでなく、電力消費の低減に大きな効果を発揮する。GPUに比べて電力消費量を10分の1に抑えた事例もある」と説明する。

ハードウェアの高性能化と高密度化が進めば、当然、発熱問題への対策が重要な課題として浮かび上がってくる。第14世代PowerEdgeサーバでは、新たな冷却機構「Multi-Vector Cooling(マルチ ベクター クーリング)」を採用し、PCIeスロットエアフローやシャーシエアフローを根本的に改善し、サーバに搭載されたGPUやSSDなどの種類や消費電力、発熱量を自動感知し、ファンスピードの制御を自動で行うことで、パフォーマンスを最大化させながら、消費電力を最小化させることに成功している。