Ansibleの活用を支えるAnsible Tower

Ansible Coreの利便性は高く、その導入で個々のITエンジニアは、煩わしい日々の運用業務を自動化していくことが可能になる。ただ、IT部門、あるいは企業全体の中でAnsibleを利用するエンジニアが増え、Playbookが増大してくると、それらを一元的にどう管理・コントロールしていくかが問題になる。こうした管理上の問題を一挙に解決するためのプラットフォームがAnsible Towerとなる。

Ansible Towerによって、Playbookとその実行を一元的にコントロールすることができるようになるほか、Playbookに対するアクセスキーの管理、ロールベースのアクセス制御、権限委譲、監査などが可能になる。

「Playbookの内容を管理するだけなら、Gitなどのバージョン管理ツールを用いるといった方法も考えられます。しかし、こうしたツールでは、Playbookの実行権限や実行結果をトラッキングして、誰がいつ何をしたかを突き止めたり、障害発生時の原因究明に役立てたりすることはできません。Ansible Towerは、そうした管理・監査を可能にするプラットフォームで、現在の最新版では、複数のPlaybookをワークフローに沿って順次実行する機能やスケールアウトクラスタリングの機能などがサポートされ、かつユーザーインタフェースも多言語化され、日本語でも利用できるようになっています」(クレイマー氏)。

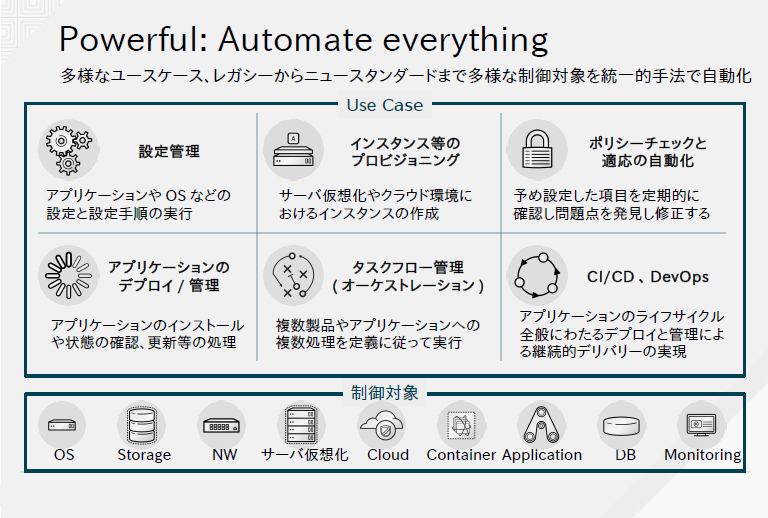

Ansibleは、こうしたTowerとCore、Playbookのコンビネーションによって、企業の多種多様なシステム(制御対象)を、統一的な手法によって自動化することが可能になる。

Ansibleが提供する自動化機能の全体像

Ansibleが提供する自動化機能の全体像

※クリックすると拡大画像が見られます

また、AnsibleのプロダクトラインがCoreとTowerに分かれていることで、ユーザーは自動化の適用範囲を無理なく、段階的に広げていくこともできる。

例えば、社内の一部エンジニアに自身の業務の自動化に向けてCoreを活用させ、Coreのユーザーが全社的に広がり、Playbookが増えてきた段階で、Towerを導入、全体の管理を図るといった具合だ。

「実際、こうした流れの中でAnsible Towerを導入するお客様は多く、Coreの全社活用を始めたお客様は、比較的短期間のうちにTower導入へと動いています」と、クレイマー氏は語り、次のような説明も加える。

「Ansibleによる自動化の範囲を、いきなり運用管理プロセス全体に広げる必要もありません。人為的なミスが発生しやすい部分の自動化だけでも相応の効果が実感できるでしょう。そうした成功体験を積み上げながらAnsibleの適用範囲を徐々に押し広げていけば、実効性を高く保ちながら、全体の自動化が図れるはずです」

ちなみに、Ansible Towerは今のところオープンソース化されていない。「ただ、近くオープンソース化を行う予定で、そうなればTowerの機能強化・拡張のスピードもさらに増すものと期待しています」と、クレイマー氏は語る。