パスワード認証とカード認証の限界

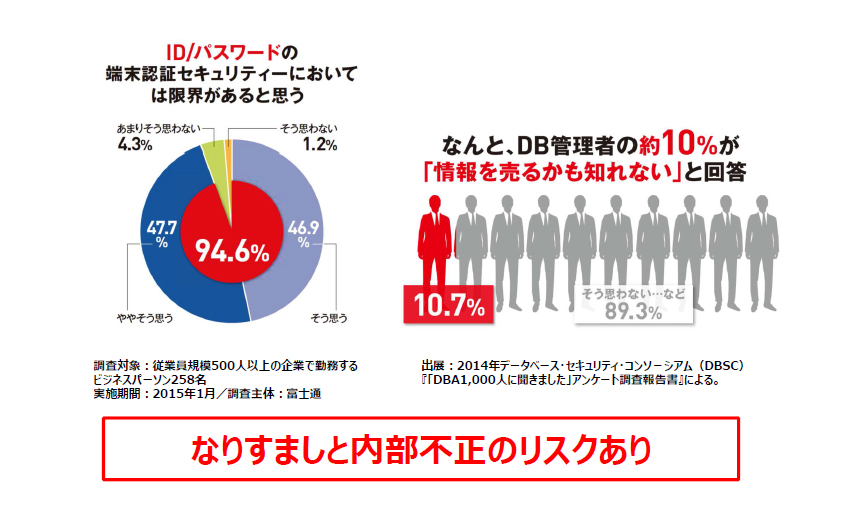

登壇した富士通の高田氏は、はじめに認証セキュリティを取り巻く状況について説明するため、同社が2015年1月に実施した調査結果を紹介。「ID・パスワードの端末認証セキュリティには限界があると思う」という問いに、94.6%が肯定的な意見を示していることを明らかにした。さらに、データベース・セキュリティ・コンソーシアム(DBSC)が2014年9月に発表した「『DBA1000人に聞きました』アンケート調査報告書」から、DB管理者の約10%が「将来、データベースに格納されている情報をこっそり売却するかもしれない」と考えているという結果を挙げた。

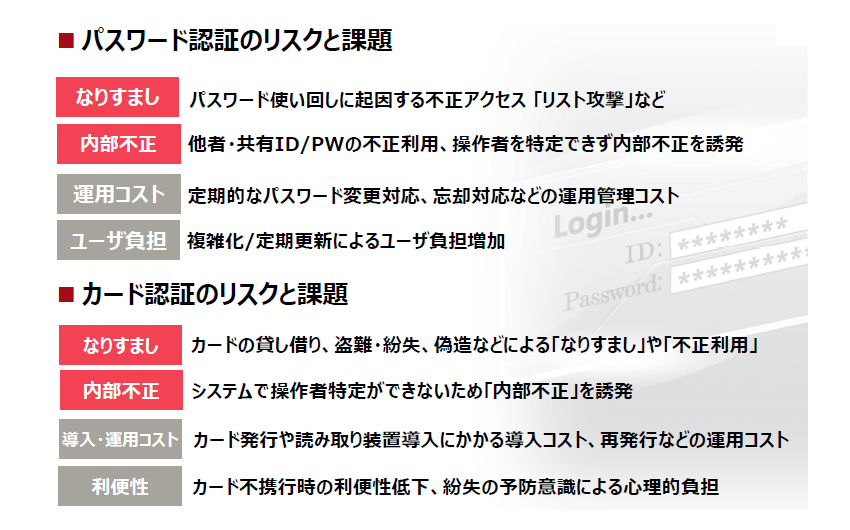

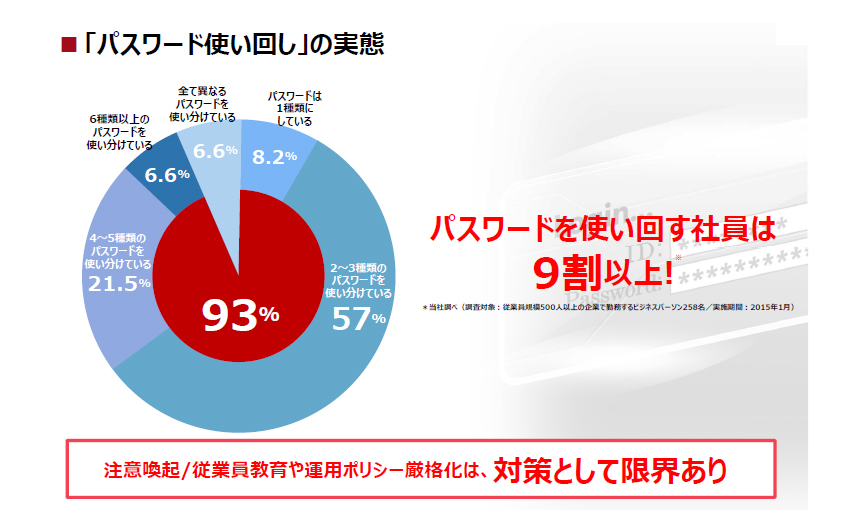

続いて高田氏はパスワード認証とカード認証について、なりすまし/内部不正/導入・運用コスト/ユーザーの負担や利便性の観点から、具体的なそのリスクと課題を解説。パスワードの使い回し対策に関しても、同社が実施した調査結果において9割以上がパスワードを使い回しているという実態があることから、「注意喚起/従業員教育や運用ポリシーの厳格化には、対策として限界があります」と語った。

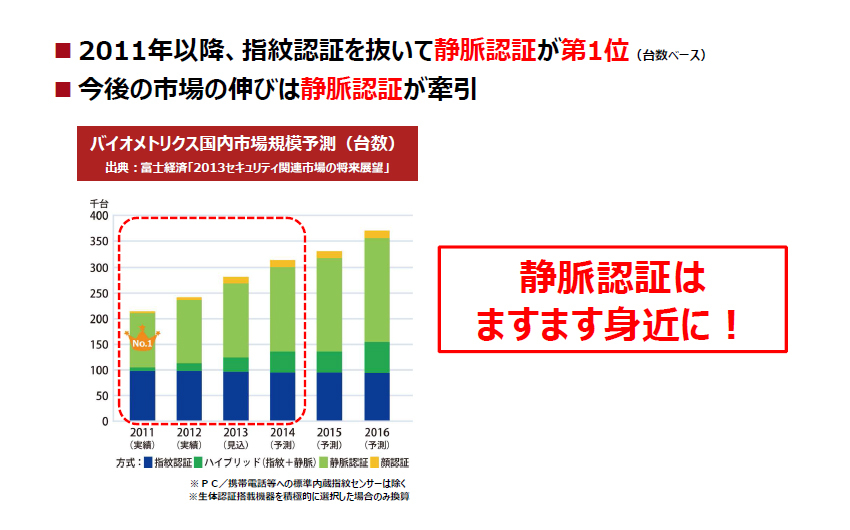

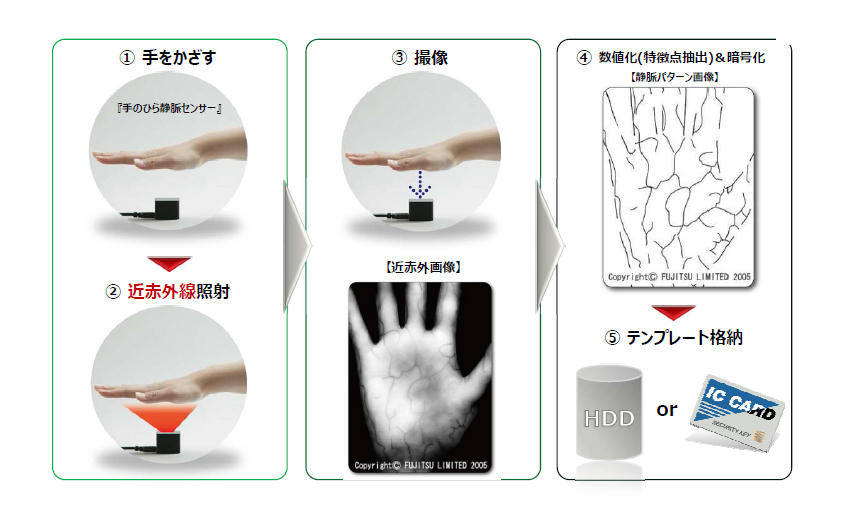

こうした状況を受け、同社が提案するのが生体認証だ。生体認証の市場動向としては2011年以降、台数ベースで指紋認証を抜き静脈認証が第1位となっており、高田氏は「静脈認証は市場の牽引役として、ますます身近になっています。中でも富士通独自の"手のひら静脈認証"なら、センサーに"手をかざすだけ"の動作で瞬時に高精度な本人認証が行えます」と語る。手のひら静脈認証は、摩耗や湿気・乾燥の影響を受けにくいほか、ほぼ100%の人が利用可能であるという。

また、手のひら静脈認証はコストが高いイメージがあるが、高田氏は「カード認証と比べて導入コストこそ高くなりますが、1ユーザーあたりの管理・運用コストがほぼかからないので、長期的に見ればコストは低く抑えられます」と解説する。さらに、ユーザーが複数のパスワードを管理する必要がなくなるため利便性も向上する、といったメリットも挙げた。経営層にとってはセキュリティリスクに対する不安を解消、IT部門にはパスワード運用に対する負担の軽減、社員に対しては複雑なパスワードを毎日入力したり記憶したりする不便さからの解放と、手のひら静脈認証は組織内のさまざま認証セキュリティにまつわる悩みの解決に役立つという。

講演の後半では、手のひら静脈認証に関連する同社製品として、規模に応じてライセンスを選択できる専用ソフトウェア「SMARTACCESS」、認証に必要なユーザー情報を一括管理するアプライアンス認証サーバ「Secure Login Box」を紹介した。手のひら静脈認証とこれらの製品群によるソリューションにより、「"確実な本人認証"と"証跡管理"による効果的な内部不正抑止策が実現する」という。さらに、ますますの市場拡大が見込まれる仮想化にも対応し、企業全体の認証セキュリティ強化から部門導入といったスモールスタートまで柔軟に対応できることをアピールした。

手のひら静脈認証の導入事例

手のひら静脈認証の導入事例

※クリックすると拡大画像が見られます

最後に、特に高いセキュリティが求められる公共機関や金融機関から、プライバシーマーク更新のための社内監査における社員のパスワード管理への是正要求をきっかけに導入したメーカーまで、業種や規模を問わず幅広く導入事例があることをアピール。「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)様では全国約1800自治体の担当職員がアクセスする住基ネットの操作者端末で手のひら静脈認証を採用されています。ふくおかフィナンシャルグループ様では静脈センサー搭載タブレットを導入することによりセキュリティとモビリティを両立させ約2000名に及ぶ渉外職員のワークスタイル変革を実現しました。草加市役所様では約1300名の全職員のPCのOSログインや基幹システムの認証をカードから手のひら静脈に移行することで、カードの紛失や不正利用に伴うリスクをなくすとともに、カード認証の運用に伴い発生していたコストの削減を図りました。カードレスかつパスワード入力不要による利便性向上にも貢献しています。」と導入事例を紹介した。

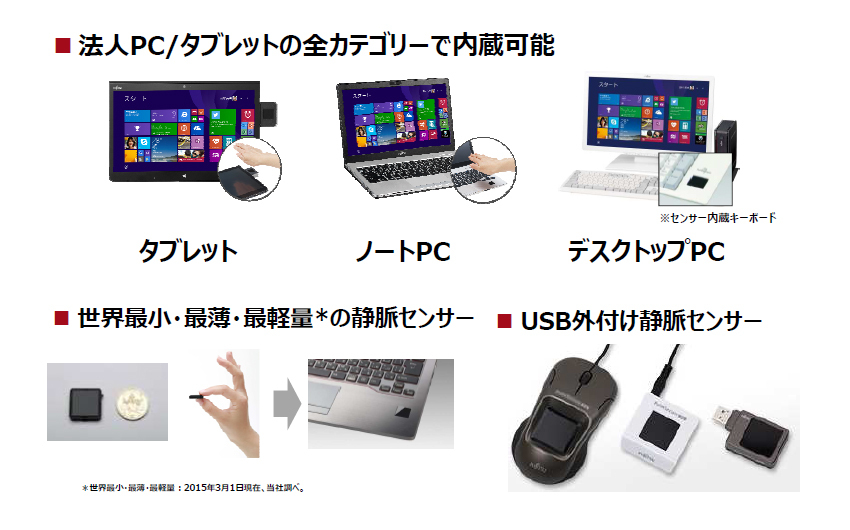

利用シーンで選べる手のひら静脈センサー

利用シーンで選べる手のひら静脈センサー

※クリックすると拡大画像が見られます

パスワード認証/カード認証のリスクと課題

パスワード認証/カード認証のリスクと課題

9割以上がパスワードを使い回しているという実態

9割以上がパスワードを使い回しているという実態

生体認証の市場は拡大している

生体認証の市場は拡大している

手のひら静脈認証の動作原理

手のひら静脈認証の動作原理

手のひら静脈認証に関連する富士通の製品群

手のひら静脈認証に関連する富士通の製品群

手のひら静脈認証と認跡管理による内部不正の抑止

手のひら静脈認証と認跡管理による内部不正の抑止